Nonostante il titolo programmaticamente volitivo, Ripartire dal desiderio (Minimum fax, 2020) è un libro sfumato e pieno della produttiva perplessità filosofica di una marxista che sa di dover prendere la parola nel bel mezzo di un caos di discorsi che hanno sussunto e normalizzato buona parte delle categorie analitiche e politiche a sua disposizione: l’emancipazione è ormai stemperata nelle più resilienti forme dell’empowerment liberal e dell’inclusività; il concetto di classe subalterna stinge troppo spesso sul format della “vittima”, secondo un paradigma ben analizzato da Daniele Giglioli; la presa di parola dei dominati è stata avviluppata da anodine e balcanizzanti politiche dell’identità; il nesso tra teoria e prassi e il compito per la filosofia di trasformare, non soltanto interpretare, la realtà, sono stati tradotti in un linguaggio liquido di performatività e in un pervasivo bisogno di sottoporre a vincoli enunciativi la dimensione simbolica (linguaggio, immaginario collettivo, opere di finzione); la più che legittima pretesa per gli oppressi di parlare per sé viene tradotta nel divieto di “appropriazione culturale” e nell’ingiunzione moralistica del “check your privilege”; il concentrarsi esclusivo sugli “effetti”, le ricezioni, i backlash rende problematici gli affondi analitici, per il timore di quelle possibili strumentalizzazioni a posteriori delle proprie affermazioni, di cui invitava a non preoccuparsi un Pasolini posto da Elisa Cuter a exergo del proprio libro. In effetti potremmo considerare Ripartire dal desiderio un tentativo di sviluppare quell’abbozzo di programma di riscatto da questa paralisi politica che è Uscire dal castello dei vampiri di Mark Fisher.

Spazio omogeneo e monismo assiologico

Una delle più profonde ragioni di impotenza della sinistra consiste in quello che potremmo chiamare il monismo assiologico del mondo ipercontemporaneo. Lo spazio pubblico dell’età neoliberale tende in effetti a un “troppo pieno” e all’omogeneità: come molta filosofia politica di questi anni ha mostrato (il già classico Dardot e Laval, La nuova ragione del mondo; in Italia Massimo De Carolis e Andrea Zhok), la ragione neoliberale non consiste solo in una logica economica, ma in un vero e proprio «congegno di civilizzazione» (De Carolis), che punta a organizzare la società in tutte le sue articolazioni – società civile, governo, statualità, … – intorno a pochi principi universali “totali”: equilibrio “catallattico” di mercato, autoimprenditorialità, teoria soggettiva del valore, cui aggiungerei quel «valore di esposizione», che supera la classica distinzione tra valore d’uso e di scambio, di cui ha parlato Byung-chul Han (La società della trasparenza). La possibilità di scalfire questo roccioso monismo assiologico da un qualche “fuori”, giusta la lezione di Mark Fisher, è diventato sempre più complicato. La pressione ideologica di questo vero e proprio ingolfarsi storico, privo di sviluppo e dialettica, è tale che anche benintenzionati tentativi di superarlo vengono facilmente reincorporati, come capita ad esempio al concetto di inclusività.

Cuter scrive che ci si accontenta di essere inclusi in un sistema già dato solo quando lo status quo è sostanzialmente inscalfibile e quando la progressiva proletarizzazione dischiude un orizzonte di depressiva ineluttabilità. Ma questo

«è un meccanismo di difesa tipico delle classi subalterne. Allo stesso tempo, la maggiore inclusività di un sistema basato sullo sfruttamento ha amplificato la difficoltà a individuare la sede del potere e ha portato un nuovo conflitto (quello di genere) all’interno del conflitto di classe su cui avevamo fondato la nostra concezione del capitalismo, facendo esplodere la contesa in migliaia di soggettività slegate tra loro, ognuna con esigenze differenti e giustamente in cerca di riconoscimento» (pp. 90-91).

Questa microframmentazione delle soggettività ci ha messi nella condizione logicamente assurda per la quale le minoranze sono diventate «in realtà la maggioranza della popolazione». Dal punto di vista di una politica socialista, questo è un disastro:

«ammettere che i subalterni possono essere utili al mantenimento di uno status quo oppressivo complica moltissimo le cose, perché non ci permette di individuare un soggetto identitario che automaticamente ci garantisca una rivoluzione possibile» (ivi).

Queste soggettività esplose sono perfettamente funzionali alla logica del capitale: come ha scritto Giovanni Arrighi, al capitale non interessano, in sé o come mezzi di emancipazione, fattori come l’etnia, la nazionalità, il genere, bensì soltanto la loro possibile messa a profitto.

Peraltro, l’introiezione del modello dell’autoimprenditorialità impedisce oggi di pensare al capitale come a qualcosa di estraneo alla propria stessa soggettività. Ciò è particolarmente evidente nel campo amoroso e sessuale, dove il «capitale erotico» del soggetto (Eva Illouz) è un investimento fondamentale e una merce di scambio per ottenere autostima, prestigio, capitale simbolico o veri e propri vantaggi materiali.

Femminilizzazione

Secondo Cuter, che in questa parte del proprio ragionamento rielabora idee del collettivo Tiqqun (Elementi per una teoria della Jeune-Fille), nella società tardocapitalista, le dinamiche di precarizzazione, l’investimento sul sé come principale forma di capitale personale, le pratiche di consumo e il diffondersi della logica del debordiano spettacolo, sono andate di pari passo con una progressiva femminilizzazione: in altri termini, a dispetto delle perduranti, sostanziali, diseguaglianze di genere, il capitale ha saputo mettere perfettamente a profitto un certo numero di qualità storicamente “femminili”, assai adatte ad un’estensione degli ambiti di estrazione di plusvalore («la femminilizzazione come precarizzazione totale», p. 92).

La smaterializzazione e terziarizzazione del lavoro, la centralità del capitale umano, ovvero la messa a profitto di abilità, attitudini, addirittura tratti caratteriali, che pertengono alla sfera privata, hanno consentito un ingresso delle logiche del capitale dentro quella sfera tradizionalmente femminile che era il lavoro di riproduzione sociale, in opposizione a quello tradizionalmente maschile di produzione. Uomini e donne, pertanto, sono oggi costretti a far fruttare come capitale sé stessi, secondo modalità ben più profonde e invasive della semplice cessione di forza-lavoro materiale. La stessa cultura di consumo – nata nell’epoca fordista per “intrattenere” le casalinghe, senza la necessità di un vero impegno intellettuale, riservato agli uomini – è ormai diventata una cultura trasversale ai generi, insieme alla cura minuziosa della propria immagine: «la vittoria del femminile insomma è la vittoria dello spettacolo» (p. 99). Cuter rileva sintomaticamente questa femminilizzazione in un dettaglio della storia delle molestie perpetrate da Harvey Weinstein: la preoccupazione di questi verso la propria desiderabilità sessuale agli occhi delle vittime, del tutto incongruente in un predatore seriale, mostrerebbe l’assunzione di un habitus storicamente femminile da parte di chi, in quanto uomo, storicamente non se n’era mai dovuto curare. Sintomo di questo processo sarebbe anche il fenomeno degli incel: il loro ossessivo autoscrutinio della propria inadeguatezza rispetto agli standard della virilità pubblicitaria, la loro auto-oggettivazione come corpi indesiderabili, il loro diarismo e auto-analisi interiore sono tutti tratti storicamente “femminili”.

Eccessi di identità

«La glorificazione e la glamourizzazione dell’identità più deleteria di tutte: quella femminile per come l’ha costruita il capitalismo tradizionale» ha significato una «effettiva perdita di “potenza” sociale (più che di potere)» (p. 143). Se quello femminile è, storicamente, il soggetto passivo e privo di agency, una femminilizzazione generalizzata non può che tradursi in impotenza politica. Naturalmente questa messa a valore del femminile è stata possibile solo a patto di essenzializzare la sua opposizione al maschile, ipostatizzandola/naturalizzandola e rimuovendone il carattere dialettico. Questa essenzializzazione è all’opera sia in positivo, sia in negativo: nell’elogio di un presunto «valore naturale, intrinseco, essenziale» del femminile da parte del femminismo liberal e mainstream; nel dilagare del ruolo passivo per eccellenza, quello della vittima, bisognosa di compassione e tutela. Oggi un «sé traumatizzato» opera un «investimento erotico nella propria stessa rappresentazione come castrato».

Tuttavia, Cuter parla anche di un «eccesso di soggettivazione identitaria»: ma questo eccesso è in contraddizione solo apparente con il proliferare di soggettività indifese e passive. In effetti ci ritroviamo tutti – donne e uomini – entro il più classico doppio legame: l’enfasi sull’empowerment personale, la massima totalitaria (a dispetto dell’origine liberale) «non hai altro padrone al di fuori di te», la trasformazione (e reificazione) del sé in un capitale personale da sfruttare, implicano mostruosi sforzi di autoascesi iperattivistica, che lasciano in noi profonde ferite e che a lungo andare finiscono per sbriciolare il soggetto autonomo, spingendolo a desiderare la regressione a uno stato di minorità nel quale sia qualcun altro a garantirci protezione e salvezza. Ma «la nozione del soggetto come vittima irresponsabile della propria condizione trasforma ogni incontro con l’altro in una potenziale minaccia al precario equilibrio dell’immaginario del soggetto» (p. 137).

Secondo Cuter, il fatto che l’Altro sia diventato una minaccia e che la costruzione del soggetto imploda ormai in una narcisistica, ferita, patologica costruzione dell’Identico è evidente, in forme sintomatiche, in tanto immaginario contemporaneo e in molte battaglie politiche, che falliscono i propri obiettivi perché questi sono ormai collassati in obiettivi morali, psicologici, individualistici. La richiesta di safe space, l’implementazione burocratica delle identity politics, certi eccessi politicamente corretti: ad accomunare questa magmatica serie di fenomeni sta la stessa idea, quella per cui le identità personali o di gruppo siano isolate le une dalle altre e che i reciproci confini debbano essere salvaguardati da possibili invasioni. Sono identità la cui qualità non può né mai potrà modificare il sistema di relazioni in cui è inserita, dunque sono identità naturaliter impolitiche.

Ad esempio, il successo di The Handmaid’s Tale si spiegherebbe non con il fatto che questa serie tv sarebbe una buona rappresentazione del patriarcato, ma perché essa evoca nello spettatore una dimensione di espiazione simbolica (di autocolpevolizzazione e di identificazione con la vittima), che è perfettamente congrua sia alla vecchia tradizione cristiana, sia alla nuova tradizione capitalistica, per la dinamica di debito, letterale e morale, sulla quale il capitalismo è edificato.

Dialettica storica

Che alternativa politica offrirebbe una politica che “riparta dal desiderio”, in questa condizione storica? Solo la logica del desiderio, osserva Cuter, potrebbe reintrodurre, entro lo spazio uniforme dell’identico, la soluzione di continuità del conflitto comportato dalla differenza e dall’alterità. Ma bisogna intendersi: perché tale differenza e alterità producano davvero conflitto politicamente costruttivo, occorre recuperarne la natura dialettica. In questo senso si spiega un’affermazione come «il femminismo è storicamente l’arrivo di un terzo soggetto che non è né il maschile né il femminile per come li intendevamo tradizionalmente» (pp. 39-40). Questo tertium logico garantisce una dinamizzazione e riarticolazione completa dello spazio sociale, che evita il rischio di ricaduta in essenzializzazioni idealtipiche:

«storicizzare la discriminazione di genere vuol dire offrire una critica materialista all’idealismo rintracciabile nell’idea del patriarcato inteso come un’ideologia dell’oppressione che sarebbe in qualche modo “connaturata” al maschile. […] Non è necessario chiedersi se il capitalismo abbia creato il patriarcato o se se ne sia solo servito, quello che è certo è che ha bisogno del patriarcato, e anche della narrazione del patriarcato, affinché non si costruisca un fronte unitario di classe» (p. 98).

Bisogna rovesciare il paradosso dei nostri giorni, per cui l’identità è usata per sottolineare differenze irrimediabilmente cristallizzate. Occorre invece costruire storicamente, non sancire ontologicamente, la differenza tra classi e generi antagonisti, allo scopo di abolirla: la «dittatura del femminile» può valere come «stadio intermedio in vista dell’abolizione del genere» (p. 33). Evidentemente avvertendo il rischio di stare additando il vicolo cieco di una qualche utopica conclusione del processo storico, Cuter aggiunge che il desiderio «è in un certo senso la rivoluzione permanente, quasi la negazione dell’utopia realizzata una volta per tutte» (p. 202). La differenza, in altre parole, non dovrà mai (né in effetti potrebbe) essere cancellata: un mondo di maggior eguaglianza è un mondo in cui le differenze prolifererebbero.

Desiderio dell’altro

Se l’alterità è quel “dio che viene da fuori” che i Greci identificavano in Dioniso, essa significa spossessamento, apertura e lacerazione; sragione, ombra e negativo: condizioni rimosse da una società che ha fatto un feticcio del controllo delle proprie prestazioni e che moltiplica le richieste di protezione dal rischio. In questo contesto Cuter non risparmia critiche ad alcuni aspetti, a suo dire conservatori, del #metoo («finché non si riconosce a una donna il diritto a voler sedurre […] non saremo in grado di dire con chi e a che condizioni lo desideriamo, e di difenderci se ce lo vogliono imporre», p. 185) e agli aspetti benpensanti di fenomeni come la sex e body positivity, che, dietro la proclamata emancipazione dei corpi, celano al contrario una latente sessuofobia, perché rifiutano di vedere la natura consustanziale di sesso e potere («dove c’è sesso c’è potere. […] Quello che però trapela dell’influenza che il discorso edulcorante, liberal e politically correct ha apportato, è che di questi rischi non si può più parlare, non li si può più nominare. Meglio concentrarsi sul consenso, con il risultato paradossale di credere che questo consenso informato possa poi metterci al riparo da qualsiasi altra cosa più o meno terribile che potrebbe accaderci una volta accordatolo», p. 173). Così

«la sessualità, da luogo in cui il conflitto – che non equivale a dire l’abuso, né la violenza – è non solo inevitabile ma anche auspicabile, fruttuoso, necessario, diventa un luogo dove si ambisce a incontrare solo le proprie richieste, sempre e solo se stessi. L’idea di sé proiettata, “rispettata” e mai “invasa” dall’altro» (p. 121).

Il desiderio, però, è

«intrinsecamente gerarchico, crea una verticalità che sembra incompatibile con le ambizioni della democrazia, della solidarietà, della tolleranza e della convivenza pacifica. È un processo creativo, espansivo, produttivo, una riserva negativa che ha un suo valore politico proprio fintantoché è totalmente estraneo alle norme di buona condotta della morale e ai calcoli del capitale» (p. 184).

L’invasione del proprio spazio da parte dell’altro non è del tutto abolita, a ben vedere, ma è sottoposta a un processo di normativizzazione contrattualistica. Lo si vede, per sineddoche, nelle regole del mondo BDSM. Leggiamo in Foster Wallace (che anche Cuter cita): «Nel formalismo pesantemente stilizzato del “gioco masochistico”, capisce, il rituale è stabilito e organizzato in modo tale che l’apparente disparità di potere sia, in realtà, pienamente consenziente e autonoma. […] Lo scopo della natura contrattuale del gioco masochistico o “schiavistico” – io propongo, lei accetta, io propongo qualcos’altro, lei accetta – è formalizzare la struttura del potere. Ritualizzarla. Il “gioco” sta nel sottomettersi allo schiavismo, nel cedere il potere a un altro, ma il “contratto” – le “regole”, per così dire, del gioco – il contratto garantisce che qualsiasi abdicazione di potere è scelta liberamente» (David Foster Wallace, Brevi interviste con uomini schifosi, 2016, p. 111).

Questo godimento ragionevole e autosomministrato in cui si ritrova solo sé stessi è l’opposto del desiderio dell’altro (genitivo soggettivo e oggettivo): ciascuno di noi desidera, ma desidera anche – forse soprattutto – essere desiderato, benché questo significhi esporsi a qualcosa di pericolosamente incontrollato e ambivalente. Ciascuno di noi prova un

«bisogno umano di riconoscimento come oggetto di desiderio. Un bisogno che accomuna uomini e donne, e che implica una posizione potenzialmente più liberante di quella di soggetto desiderante» (p. 135).

Il rischio, naturalmente è che quel bisogno venga «facilmente sussunto dalla società dello spettacolo» (ivi) e dal capitale, come dimostra il processo di femminilizzazione sovraestesa di cui Cuter discorre: pure, solo alla condizione di passare attraverso le acque lustrali della piena accettazione della dialettica del desiderio, c’è salvezza.

L’asfittica riduzione del rapporto tra dominanti e dominati a quello tra carnefice e vittima ci impedisce di valorizzare il contributo di entrambi i punti di vista a una comune lotta di emancipazione (beninteso per chi intenda prendervi parte). Entrambe le posizioni hanno un loro «vantaggio epistemico»: le minoranze e gli esclusi, dalla periferia, sono più di chiunque altro in grado di cogliere la storicità di fenomeni che chi vive al centro del sistema considera “naturali”; la maggioranza degli integrati gode del privilegio di aver potuto esplorare più a fondo le pieghe del possesso:

«a desiderare ci insegnano gli uomini – perché a loro è stato concesso di farlo. È una contingenza storica, ma è così; […] quasi tutte le persone con cui sono stata in grado di discutere di quanta morte, violenza, ambivalenza, alienazione da sé ci siano nell’atto di desiderare erano maschi cisgender eterosessuali. Forse perché, unici autorizzati, avevano avuto modo di esplorarlo, questo desiderio, di andarci fino in fondo» (pp. 185 e 193).

—

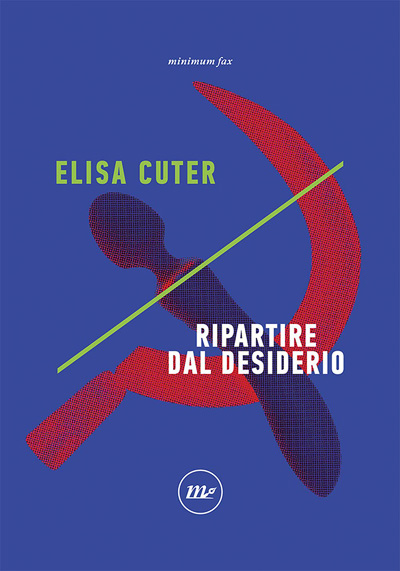

Immagine di copertina:

Salvador Dalì, L’enigma del desiderio – Mia madre, mia madre, mia madre, 1929 (particolare) – Pinakothek der Moderne, München.