[Proseguiamo nella ripubblicazione, con cadenza settimanale, del libro collettivo “A sé e agli altri. Storia della manicomializzazione dell’autismo e delle altre disabilità relazionali nelle cartelle cliniche di S. Servolo”. Qui per altri dettagli e per la Prefazione al volume].

Figure dell’autismo. Delle rappresentazioni in piena evoluzione: questo è il titolo di due lezioni, svolte nel 2005 al Collège de France dal celebre filosofo della scienza e storico delle idee Ian Hacking, all’interno di un ciclo intitolato Plasmare le persone. Dalle riflessioni di Hacking vorrei cominciare perché esse mi permettono di collocare l’intero discorso all’interno di una regione i cui confini non coincidono con la patologia autistica, bensì con uno spazio in cui coesistono diverse culture degli autismi. È questo un primo rilievo epistemologico fondamentale nel momento in cui ci troveremmo oggi, secondo Hacking, di fronte ad una progressiva e impressionante crescita epidemiologica dell’autismo per via di quello che lui chiama un “ciclo di ridefinizione”. Il meccanismo illustrato sarebbe semplice: si comincia stabilendo una definizione. Ci si preoccupa poi di identificare i casi. In questo modo, si trovano dei casi vicini a quelli cui corrisponde la definizione. Di colpo dunque la si allarga. Si hanno più casi ma anche più casi vicini. I numeri crescono e alcune fonti cominciano a parlare di un’epidemia. Si dibatte dunque per sapere se è la conseguenza dell’allargamento della definizione, di una migliore individuazione dei casi o di un reale aumento del loro numero. Da questo il titolo delle sue lezioni che si riferisce appunto a figure, a rappresentazioni in evoluzione.

Quello che, presentato in questo modo, prende forma nella mente del lettore, non è il tradizionale spettro autistico così come lo conosciamo dai manuali diagnostici psichiatrici, ma è piuttosto, a me pare, un teatro, quindi uno scenario dinamico, in cui si muovono figure, vengono rappresentate situazioni che si trasformano, compaiono diversi attori e personaggi. Hacking non parla esplicitamente di teatro, propone invece di usare, in un altro suo scritto sul medesimo tema, la metafora del “Manifold” (Hacking, 2009). Manifold vuol dire, nel linguaggio corrente, molteplice, letteralmente dalle molte pieghe, many-folds. Ma il termine ha anche un significato nell’ambito delle scienze fisiche e matematiche, più precisamente designerebbe quello che nella geometria differenziale oggi è chiamato varietà differenziabile. Il paragone con lo spettro è più efficace in questo senso, poiché anche la parola spettro è mutuata del mondo della fisica. Sarebbe a dire che parlando oggi di autismo non ci troveremmo di fronte ad un continuum lineare unidimensionale, entro cui ci si può situare a fronte della maggiore o minore gravità dei sintomi, come suggerirebbe la metafora dello spettro, bensì di fronte ad uno spazio che può contenere e descrivere vari tipi di qualità, dimensioni e figure diverse che si interfacciano in modo complesso e multisfaccettato tra loro. Hacking nelle sue lezioni prima di dare spazio ad un breve excursus storico dell’etichetta diagnostica, mette in evidenza, limitandosi ad un accenno, alcune di queste differenti figure nel presente:

- La figura dell’autistico come individuo privo di quella che viene oggi chiamata teoria della mente, è una figura delle scienze cognitive.

- La figura culturale, vale a dire, letteraria o cinematografica, dell’autistico savant.

- La figura dell’autistico psicoanalitico (ormai sempre più in difficoltà ma non sparita).

- L a figura clinica del paziente Asperger che rientra nello spettro autistico.

- La figura dell’autistico come portatore di un handicap neurologico.

- La figura dell’autistico come neurologicamente diverso, neuro-atipico che si riappropria di sé in quanto individuo neurologicamente differente.

Basti questo breve elenco lasciato senza indagini ulteriori a suggerire il possibile interesse di uno sguardo che si rivolga appunto alle culture degli autismi piuttosto che a un ente patologico monolitico per illuminare alcune importanti questioni di ricerca su questo insieme di problemi nel mondo contemporaneo.

Ma c’è una caratteristica, ci fa notare Hacking, che accomuna, se pur in modi anche molto diversi, tutte queste figure, ovvero quella dell’essere assorbiti in un’attività mentale centrata sul sé con una fatica importante, o forse sarebbe meglio dire, una famiglia di fatiche di vari tipi, ad entrare in relazione con l’altro, con gli altri. Questo è anche ciò che il termine autismo designa perlopiù nel senso comune, coerentemente con la sua etimologia, dal greco autòs, sé stesso, medesimo, e coerentemente anche alla storia medica del termine, che venne coniato nel 1911 da Bleuler in riferimento all’isolamento sociale nella schizofrenia. A partire da qui, una delle operazioni svolte da Hacking è quella di dare forma a un’ipotesi che vorrebbe fornire alcuni spunti sul più generale rapporto fra la diffusione di quest’etichetta diagnostica nell’ultima decade e la sua fascinazione pubblica, ed alcuni radicali mutamenti della comunicazione e dell’interazione sociale nel mondo contemporaneo.

Non mi addentro qui nella pur interessante articolazione di questa idea, neppure nelle descrizione delle varie figure o dei possibili modi di guardare alla loro costruzione e decostruzione, mi limito a sottolineare che noi ci troviamo di fronte, guardando oggi all’universo autistico con i suoi occhi e grazie al suo lavoro, a un’ampia categoria di disabilità relazionale che non è quella del singolo malato, ma che è anche sempre la disabilità relazionale di un sistema complesso, che comprende persone e contesti, pazienti e curanti, esperienze cliniche e mondo sociale. All’interno di questo più ampio quadro, la disabilità relazionale diventa un concetto nevralgico per problematizzare eventuali odierne, più o meno consolidate, teorie e pratiche cliniche, così come eventuali correnti fenomeni culturali e sociali, che sono legati all’etichetta diagnostica ‘autismo’.

È in questa prospettiva, ovvero quella che considera l’articolata famiglia dei disagi autistici una rete semiologica complessa che non si esaurisce nel cervello del paziente pur essendo magari in alcuni suoi aspetti associata a specifiche anomalie cerebrali, e che tiene anche conto di quelli che Hacking ha definito gli effetti autoriflessivi delle diagnosi e della cure stesse, che si colloca il tentativo di riflettere criticamente, in un’ottica storico-culturale, su questa categoria, la disabilità relazionale, per poter cercare di illuminare, magari problematizzandole appunto, alcune teorie, pratiche, situazioni cliniche che riguardano l’autismo nel nostro presente.

È a partire da tale punto di vista che la storia della diagnosi di follia morale all’interno del discorso psichiatrico ottocentesco fino al suo tramonto definitivo all’inizio del novecento, può fornire a mio avviso strumenti utili per poter rendere la nostra vista sulle disabilità relazionali dell’oggi più acuta, permettendo di guardare ad esse con alcune cautele che ci rendono in grado di prescindere da abitudini, convenzioni e linguaggi attualmente in voga.

Per almeno due ragioni.

La prima: la follia morale rientra a pieno titolo nella macrocategoria delle follie parziali cui la psichiatria dà forma all’inizio dell’ottocento. Contribuisce dunque, nella sua specificità, a illuminare quel legame tra alcune caratteristiche dell’avvento della modernità e il relativo mutamento nella costruzione del soggetto di cui le nascenti scienze psichiche furono allora assieme, problematicamente, uno degli specchi e degli strumenti. In effetti la follia morale può chiaramente fare luce nella sua evoluzione su numerose questioni connesse al problema dell’autoregolazione in rapporto al relativo contesto socio-culturale. La sua fenomenologia clinica sembra segnalare, su un piano collettivo, le difficoltà e le resistenze nella costruzione del nuovo soggetto moderno e quelle riguardo alle sue possibilità di riuscita e integrazione nella società, mostrando i caratteri e le faglie di una nuova educazione sentimentale. Non a caso si tratta di una diagnosi che Ian Hacking avrebbe definito transitoria, ovvero apparsa e scomparsa in un determinato periodo e certo intrisa di storicità, anche per la natura del campo significante che va a coprire, ovvero quello della vita morale dell’individuo, all’incrocio tra mentale e sociale, psiche e ambiente. Credo che ciò che scrive Vinzia Fiorino sull’isteria alla luce del suo rapido comparire ed eclissarsi a cavallo XIX e XX secolo, possa essere considerato altrettanto valido per questa diagnosi:

«essa costituisce un ottimo esempio per cogliere il modo in cui l’elaborazione teorica di una data categoria nosografica, articolata in fasi e segni ben precisi, abbia agito come una mappa di base per lo psichiatra che proiettava ed interpretava una serie di manifestazioni e di comportamenti secondo il modello teorico elaborato. In seguito alla costruzione di una precisa nosografia, quindi, gli psichiatri hanno letto e riunito determinati sintomi all’interno di un quadro coerente con il modello teorico e pertanto hanno, in questo senso, “costruito” una determinata etichetta sociale» (Fiorino, 2002, pp. 149-150).

Questa analisi potrebbe consentire di porre dunque oggi nuove questioni significative, teoriche e metodologiche, riguardo al rapporto tra mutamenti culturali, teoria e clinica delle scienze psichiche e costruzione di sé. Permettendo di aprire la porta a indagini che si interroghino per esempio, sugli intrecci tra i discorsi -psichiatrici e non- sulle sindromi autistiche e le attuali modalità di divenire individui in relazione ai diversi contesti. Potrebbe inoltre suggerire strumenti e cautele per analizzare e comprendere criticamente l’emergenza di tali patologie da un punto di vista storico.

La seconda: attraverso la trasformazione che questa diagnosi subì nel corso della seconda parte del diciannovesimo secolo, per via dell’incontro con la teoria della degenerazione, la quale mediò una possibilità di incrocio tra psichiatria e neurologia, illumina piuttosto efficacemente i rischi e le insidie di ogni riduzionismo che voglia tradurre in modo lineare il disagio psichico in lesione o disfunzione cerebrale, eliminando questioni filosofiche e metafisiche dal discorso terapeutico. È questo senz’altro uno dei possibili rischi del forte incremento attuale delle ricerche di matrice neuroscientifica e neurocognitiva sull’autismo, le quali, per rimanere fertili apporti di conoscenza per il lavoro clinico, non possono non essere discusse e problematizzate a partire da un’ottica filosofica ed epistemologica.

Vorrei analizzare in questo saggio da vicino, anche attraverso il lavoro di ricerca sulle cartelle cliniche svolto presso l’archivio di San Servolo, il primo di questi due aspetti 1.

1. La follia morale

La nascita della categoria di follia morale, costituisce una versione anglosassone proposta da James Pritchard nel 1835, di quella nuova categoria di follie parziali cui dà forma il discorso psichiatrico francese nella prima metà del diciannovesimo secolo (discorso che comprende anche le forse maggiormente note “mania senza delirio” di Pinel, “monomania” di Esquirol, e “follia lucida” di Trélat). Riporto la definizione di Pritchard:

«Forma di deragliamento mentale consistente in una patologica perversione delle sensazioni, affetti, e poteri attivi della mente, senza alcuna illusione o erronea convinzione che si impone alla facoltà di comprensione: questa talvolta coesiste con un’apparente perfettamente funzionale stato delle facoltà intellettuali» (Prichard, 1835a, p.117).

Una volta formulata questa iniziale definizione, che eccede la precedente versione razionale e lockiana della pazzia, Prichard prosegue sostenendo che ci sarebbero molti individui che vivrebbero «non interamente separati dalla società» (Prichard, 1835a, p. 117) pur essendo affetti da vari gradi di insanità. Queste persone si distinguerebbero per un loro particolare tipo di carattere, che lui definisce singolare, capriccioso, eccentrico. Anche se sulle prime potrebbero apparire normali, a un attento esame sarebbe possibile riconoscere dei segni patologici. Per esempio una tendenza ereditaria alla pazzia in famiglia, o degli attacchi, pur brevi, di follia nel passato. Spesso di fronte a un rovescio della fortuna questi individui sarebbero soggetti a un brusco cambiamento, una notevole alterazione dei comportamenti e delle abitudini. A seguito di un colpo fisico o magari anche in virtù di un graduale e lungo processo di cambiamento inizialmente impercettibile, essi potevano divenire infine – scrive Prichard – soggetti ai più assurdi capricci e ad una totale perversione degli affetti, rimanendo preda di un’improvvisa aggressività nei confronti persino degli amici più cari.

Nonostante la possibile difficoltà di riconoscere simili tipi di pazienti, rimane molto importante per l’autore britannico riuscire a documentarne l’effettiva esistenza, che porta con sé la possibilità di una nuova definizione di follia in cui centrali divengono le componenti emotive ed affettive. A sostegno della sua ipotesi sulla centralità del pervertimento affettivo cita Philippe Pinel e la sua diagnosi di mania senza delirio nonché il suo successore, Jean-Étienne Dominique Esquirol:

«l’alienazione morale è talmente costante che appare come la caratteristica per antonomasia del disordine mentale. Esistono folli in cui è difficile scoprire qualsiasi traccia di allucinazione, ma non ce n’è nessuno in cui le passioni e gli affetti morali non siano disordinati, pervertiti o distrutti. Io in questo particolare non ho mai incontrato eccezioni. Il ritorno al proprio e naturale stato degli affetti morali, il desiderio di rivedere ancora una volta i figli o gli amici…» (in Prichard, 1835a, p. 119),

così come il ritorno alle proprie abitudini sarebbero a suo avviso i migliori e più convincenti segni della guarigione dalla follia, ancor più della scomparsa di eventuali allucinazioni.

E anche secondo Prichard, la follia morale aveva le sue radici nelle condizioni storiche, sociali e culturali in cui viveva. Lo psichiatra britannico riteneva, infatti, che la mancanza di religione e conseguente indirizzo morale avesse lasciato il posto a un egoismo non più sotto controllo che diveniva fonte privilegiata di follia 2. Tale freddo egoismo sarebbe secondo lo psichiatra inglese il prodotto di un raffinamento eccessivo, di un eccesso di civiltà per così dire, che farebbe si che, come in effetti era secondo la sua esperienza clinica, tale disturbo riguardasse più spesso persone benestanti. Prichard si rifà qui nuovamente ad Esquirol, commentando quanto avesse ragione il suo collega francese nell’affermare che la follia riguarda i popoli civilizzati ed esiste assai poco tra i selvaggi o i barbari. In particolare, la follia morale rappresenterebbe la forma individuale di un deragliamento morale che riguarderebbe la società intera, un disagio della civiltà legato alla sua corruzione e incoraggiato da una mancanza di moralità in ogni singolo. Ciò nonostante nei casi di follia morale il dominio del patologico segnerebbe il confine del vizio impedendo la punizione legale dei crimini compiuti per sua causa. E per quanto possa essere difficile da stabilire e per certi aspetti socialmente pericolosa, questo tipo di diagnosi riveste per Prichard una validità ed un’utilità innegabili.

Per accertare e formulare la diagnosi occorrerebbe a suo avviso considerare le vicende e le contingenze familiari nonché la consanguineità con persone folli, la storia personale, le abitudini e il carattere, la condotta e le sue eventuali modifiche.

«L’eccentricità della condotta, singolari e assurde abitudini, una tendenza a eseguire le comuni attività della vita in un modo diverso da quello usualmente praticato, è una caratteristica di molti casi di follia morale, ma è difficile affermare che possa costituire una sufficiente evidenza della sua esistenza. Quando, invece, questi fenomeni vengono osservati in connessione con un cattivo ed intrattabile temperamento, con un crollo degli affetti sociali, con un’avversione verso i parenti più vicini e gli amici cui prima si apparteneva, in breve, con un cambiamento nel carattere morale dell’individuo, il caso diviene abbastanza ben riconoscibile» (Prichard, 1835a, p. 125).

Ultima notazione, la prognosi. Il disagio sarebbe a suo avviso, assai spesso, permanente.

Si vede bene a questo punto come la follia morale possa a pieno titolo essere collocata in quella nuova macrocategoria psichiatrica delle follie parziali che sarebbe stata definita e descritta per la prima volta tra il 1810 e il 1840, secondo Gladys Swain in un momento di rottura paradigmatica che avrebbe permesso una chiarezza di formulazione successivamente attenuatesi (Swain, 1994). Tale categoria è stata messa in relazione ormai da numerosi autori in modo molto convincente, al problema filosofico, politico e culturale- che si pone per la prima volta in una maniera inedita e pressante con l’avvento della modernità- dell’autogoverno morale del singolo in rapporto alle necessità sociali e collettive in un mondo in cui il benessere dell’individuo diviene valore irrinunciabile per l’intero gruppo. Valore ancora più importante di quelli collegati alle strutture metafisiche che fino ad allora avevano definito le coordinate di condotta e di vita. È nota la proposta della Swain, che lega questa nascita di una nuova concezione morale della follia che non è più puro negativo della ragione, ma che riguarda invece gli affetti e le passioni dell’uomo, con:

«un fatto sociale oscuro, ma capitale: la dissoluzione, con l’avvento della società degli individui, dello schema simbolico della reciprocità, che regolava e definiva il capo e le forme della comunicazione fra gli esseri. Un mutamento intellettuale, una rivoluzione sociale. Una nuova idea di follia, inseparabile dall’idea dell’uomo in generale, e specialmente della sua potenza cosciente di scegliere da sé, del suo potere morale, da un lato. Il compiersi nella società, dall’altro lato, di un processo di decomposizione e distruzione del suo quadro simbolico originale» (Swain, 1994, p. 93).

In riferimento all’accezione specifica di follia morale formulata da Pritchard, Augstein scriverà come essa possa essere considerata ‘il disagio del capitalismo’ proprio perché sarebbe stata resa possibile, a suo avviso, dalla separazione tra l’identità sociale degli uomini e la loro moralità radicata metafisicamente (Augstein, 1996, p. 334).

Guardiamo meglio il problema: in un articolo dedicato proprio all’insieme del pensiero e della formazione di James Pritchard, Rimke e Hunt (2002), analizzano il significato del termine morale all’interno dei suoi scritti su questo nuovo tipo di follia e rilevano che esso viene usato dall’autore in tre modi:

- in riferimento alla vita emozionale e psichica profonda di un individuo;

- in riferimento alla condotta etica appropriata da parte del cittadino;

- in riferimento a un’inerente socialità del sé, misura della sua lealtà, cooperatività e senso del dovere sociale.

In questo senso, e Pritchard lo ha scritto, bisognerebbe considerare malattia in senso morale l’eccessiva intensità di ogni passione, così come l’assenza di quella naturale propensione ed attrazione verso gli altri, che atterrebbe appunto a un’inerente socialità del sé. Si può capire, a partire da qui, l’importanza teorica che assume in questo discorso clinico il problema dell’eccentricità, dell’assenza di conformismo e senso comune, come precursore ed elemento sintomatico di questa sindrome, e le notazioni che descrivono questi malati come prede di un patologico egoismo, di un delirio di singolarità che arriva appunto ad essere folle.

Lo storico Thomas Laqueur, in un libro dedicato all’esplorazione dei motivi e delle conseguenze di quella che potrebbe essere definita una crociata medica nei confronti della masturbazione che tocca il suo apice nel XIX secolo, mi sembra fornire una chiave per interpretare bene in un’ottica socioculturale le categorie di sintomi della follia morale (Laqueur, 2003). Riassumendo, secondo questo autore, l’egoismo, l’asocialità, la riservatezza e il desiderio di solitudine rappresentano il lato d’ombra dell’importanza che veniva assumendo l’identità e la propria privata storia di vita nella modernità; l’eccesso e la dipendenza, il lato d’ombra dell’identificazione tra soddisfacimento dei desideri personali e felicità; l’immaginazione ipertrofica che poteva arrivare a sostituire pericolosamente la realtà, il lato d’ombra del moltiplicarsi delle possibilità di scelta individuali, delle alternative esistenziali possibili a fronte delle nuove necessità di autodeterminazione. Il problema osserva Laqueur, era quello di come limitare la frenesia di un desiderio privato potenzialmente infinito, desiderio alla ricerca di quell’arricchimento personale che poteva dischiudere possibilità materiali e sociali: la malattia dell’immaginazione nasce da questa possibilità incessante di cambiamento, miglioramento, progresso. Occorreva socializzare il desiderio e disciplinare la fantasia. Il discorso psichiatrico sulla follia morale mostra chiaramente la necessità di questa nuova ambivalente difficoltà/possibilità.3

È evidente qui quello che Ian Hacking chiamerebbe il delinearsi del vettore di una polarità culturale.4 Da una parte il polo del vizio, considerato in naturale e patologico, coinciderebbe in senso ampio con l’asocialità. Così l’egoismo, il desiderio eccessivo di isolamento e di privatezza, l’assenza di relazioni e soprattutto del piacere che normalmente si dovrebbe trarre da esse, tale per cui non si considerano neppure i danni che i propri errati e disordinati o addirittura pericolosi comportamenti possono arrecare agli altri, oltre, in definitiva che a sé, l’immaginazione che non può trovare ostacoli naturali all’esterno nel suo consumarsi segretamente senza limiti né contratti, nonché l’incapacità di limitare il proprio desiderio sulla base dell’interesse personale e comune, vengono con forza condannati, temuti, medicalizzati. Dall’altra il polo della virtù, sano e naturale, che invece corrisponderebbe al desiderio di condivisione e socializzazione, alla presenza di altruismo e alla necessità di legami familiari domestici e amicali, basati su un’armonica reciprocità di sentimenti e benevolenza. L’interdipendenza inevitabile dell’uomo lo porterebbe naturalmente alla reciproca collaborazione, alla comprensione che non vi è possibile felicità svincolata dagli altri, ma che proprio la più intima e completa gioia può ritrovarsi solo nei legami. Questa è la salute, la normalità, la natura.

2. Le normopatie

Abbiamo messo in luce quanto proprio i testi sulla follia morale diano voce indirettamente a una ricca retorica sulla condotta serena della vita affettiva e familiare, resa possibile da una normale capacità di autocontrollo dei propri affetti, desideri e passioni. I quali in sé, come ho già scritto, non avrebbero nulla di patologico o negativo, anzi rappresentano un motore fondamentale del nuovo sviluppo sociale ed economico. Il problema non è nei desideri, è che quelli di questi pazienti sono selvaggi, incontrollati e incontenibili, e neppure nelle passioni, ma in una passionalità, così intensa, instabile, imprevedibile, volubile e inaffidabile. Si può capire quanto questa difesa della socialità diventi importante in una cultura in cui sono diventati valori imprescindibili il singolo individuo, la sua felicità, la sua autonomia. In questo senso, forse, la follia morale potrebbe essere considerata una forma amplificata di una normopatia del tempo, vale a dire la versione più eclatante di un problema allora normale, un insieme di scarti che mostra l’imporsi di un modello a quel tempo egemonico.

La letteratura, che così bene per sua natura sa coniugare l’intreccio inscindibile tra mondo psichico e sociale,5 potrebbe essere illuminante nel fare luce su queste normopatie.6 Si prenda Balzac. I principi sono dettati dalle circostanze ed i personaggi, antesignani dell’uomo eterodiretto, per decidere le proprie appartenenze scelgono gli schieramenti più affermati, i più forti. Si tratta dell’irrequietezza instancabile del nuovo capitalismo, dell’affermarsi della metropoli, luogo emblematico di quel caotico insieme di frenetici, disparati e tuttavia fittamente interdipendenti, avvenimenti, sempre più difficili da decodificare o comprendere. Anche la narrazione si perde in questo vortice, in cui bisogna «divorarsi l’un l’altro come ragni in un vaso», e non ha né più inizio né fine, diventa puro racconto di continui compromessi e aggiustamenti accessori, trama policentrica che non conosce direzione. Ed è in questo mondo vorticoso, dove si moltiplicano gli infiniti possibili desideri che la scelta diviene impresa sempre più ardua e l’identità, nel momento in cui si assume il compito di autodeterminarsi a partire da sé, comincia a sgretolarsi.

Flaubert ne dà un quadro altrettanto puntuale. È l’universo di Madame Bovary col suo implacabile venditore a rate o della Educazione sentimentale in cui Frederic Moreau non riesce più a prendere decisioni perché la sua anima è arrivata ad assumere «dimensioni più ampie dei destini che la vita può largirle» (Moretti, 1999, p. 194). Si genera a questo punto un contro-mondo individuale del tutto ipotetico che rifiuta ogni determinazione, ogni compiutezza. Si fa realtà il tragico paradosso “omnia habentes, nihil possidentes”, situazione magistralmente descritta per la prima volta in Madame Bovary. Si crea una divaricazione tra sviluppo sociale e formazione soggettiva la quale fatica a trovare ancoraggi stabili. L’educazione del cuore, notava Esquirol, non riesce ad armonizzarsi al progresso intellettuale, i desideri e le passioni a trovare i loro naturali limiti nei bisogni e nelle leggi di reciprocità della vita associata, continuamente minacciata dall’ipertrofia dell’ego del singolo.

I folli morali sono descritti come egoisti, passionali, eccentrici, eccessivamente fantasiosi, incapaci di frenare i loro desideri ed istinti e perciò incapaci di relazioni amicali e domestiche, rissosi, suscettibili, cattivi. È il lato d’ombra dell’immensa offerta di stimoli e contenuti che comincia a rendere sempre meno invitanti quelle rinunce necessarie alla costituzione di un’identità determinata. Il rischio della disintegrazione fisica e spirituale sembra il prezzo del moderno, nasce il concetto di immaginario come insieme di tutti i possibili che assume sempre più centralità nella vita psichica. Le caratteristiche narrative stesse dell’episodio romanzesco sembrano delineare più chiaramente i nuovi tratti anti-epici e anti-tragici dell’esperienza moderna. Questi romanzi ci presentano in modo dettagliato la nuova forma di soggettività, quotidiana e normale, borghese e duttile, la quale si impernia sui vissuti interiori suscitati dagli accadimenti esteriori. E abbiamo visto come l’idea che i sintomi della follia morale possano derivare anche dall’indulgenza dell’educazione, da accadimenti difficoltosi della vita e insomma più in generale da eventi esterni, soprattutto se associati ad una predisposizione temperamentale, sia fondamentale in questi discorsi, così interessati a mettere al vaglio quelle componenti ed influenze che formano il carattere ed agiscono sulle facoltà morali.7

Ciò che questi romanzi mostrano magistralmente è proprio quell’irriducibile e complessa scissione tra sfera pubblica e privata che si produce in Occidente a partire dall’avvento della cosiddetta modernità, e che trova una delle sue forme proprio nel risalto che va acquistando il compartimento affettivo, sentimentale e morale della mente.

Ultima notazione: bisogna osservare anche che, alla sua nascita, la follia morale riguarda principalmente se non totalmente, persone benestanti. Ciò si può ascrivere credo ad una serie di fattori. Uno di questi, piuttosto banale, potrebbe riguardare l’influenza dell’inevitabile associazione fra intelligenza ed istruzione. È più difficile infatti riconoscere ad un povero analfabeta la capacità di parlare ed argomentare in modo coerente, lucido e puntuale, a maggior ragione a fronte di un’asimmetria significativa rispetto alla cultura del medico, per altro spesso condizionato da un notevole pregiudizio sottostante. Ma si prendano anche gli altri sintomi, l’eccessiva immaginazione, il moltiplicarsi selvaggio dei desideri e il loro incontrollato soddisfacimento. Simili sintomi potevano riguardare solo la vita di coloro che avevano accesso a scelte e possibilità, non certo persone la cui esistenza era condizionata da quelle necessità la cui non soddisfazione avrebbe significato nella realtà, nella maggior parte dei casi, la morte. È solo nella seconda parte del secolo, nel suo incontro con l’idiozia e la degenerazione, che essa comincerà a riguardare le classi più basse, cambiando il suo volto e i tipi di cura essa associati.

3. La follia morale nelle cartelle cliniche di San Servolo

Proviamo ora a guardare a tutto questo a partire da alcune cartelle cliniche consultate presso gli archivi di San Servolo-San Clemente. Con alcune precisazioni preliminari. Innanzitutto, abbiamo parlato di una diagnosi anglosassone, perché cercarla in Italia, e a San Servolo poi dove l’impianto nosografico è di derivazione francese? Premesso che sarebbe molto interessante avviare una ricerca approfondita sulla presenza di questa diagnosi nel discorso psichiatrico italiano ed un’analisi più completa anche all’interno dell’istituzione in cui abbiamo svolto la nostra ricerca, basti qui far notare che il problema della follia morale è stato vivacemente discusso e considerato dalla psichiatria in Italia nella seconda metà del secolo ed in particolare abbiamo sul tema uno scritto che è opera di un medico che lavorò proprio a San Clemente, Ernesto Bovecchiato, allievo di Cesare Vigna, dal titolo La follia morale e il senso morale. Il libro risale al 1883 e già nell’introduzione afferma, conformemente a quanto a suo avviso emerso assai chiaramente nell’ultimo congresso freniatrico svoltosi a Reggio Emilia pochi anni prima, che la follia morale è una questione ottima per illuminare efficacemente tutte le questioni più importanti poste dalla psichiatria a lui contemporanea, come cercherà di dimostrare nel testo. Nella sua concezione di questa sindrome si ravvisano già degli elementi che sono posteriori alla teoria di Pritchard e che parzialmente la modificano, fra questi l’incontro con alcuni elementi della teoria della degenerazione. Ma vorrei per ora soffermarmi su un primo punto messo in luce in modo così evidente nella formulazione pritachardiana e che rimane ben visibile anche nello scritto di Bonvecchiato, ovvero la caratteristica della pazzia morale di essere quel disordine degli affetti e delle passioni che non riescono più a venire gestite in vista del bene comune e dunque individuale, in nome di un egocentratura ingestibile dovuta a cause ancora in grande parte ignote. Questione come già scritto che segna, anzi segnala di fatto, come bene evidenziato già da Foucault, ma ribadito e sviscerato attraverso analisi di casi più specifici anche da Alain Ehreneberg o nel panorama italiano da Mario Galzigna, il passaggio dalla vecchia alienistica alla nuova psichiatria, la creazione del nuovo campo medicalizzato dell’anomalia che non riguarda più soltanto il regno dell’assenza o dello stravolgimento del pensiero e delle ragione e il concetto di un soggetto di diritto fonte di diritti individuali inalienabili in quanto fondamentale unità psichica. Ci troviamo con essa di fronte appunto ad un nuovo tipo di ‘disabilità relazionale’, a nuovi concetti epistemici, a nuovi linguaggi la cui emergenza è comprensibile grazie alla possibilità e capacità di inscriverli e leggerli entro l’orizzonte delle preoccupazioni culturali e del periodo e delle trasformazioni storiche in corso.

Veniamo dunque, per rinsanguare il discorso teorico, alla presentazione di alcune cartelle. Non voglio qui elencare né i vari tipi di indagine che si potevano intrecciare a partire da questi materiali né sintetizzare tutte le questioni metodologiche ed epistemologiche portate alla luce nel tempo dagli autori che hanno accuratamente svolto vari tipi di ricerche negli archivi manicomiali. Mi limiterò alla descrizione e al commento libero di alcuni stralci significativi di due cartelle con diagnosi di follia morale, tra le molte trascritte, in relazione ai problemi sottolineati. Stralci e cartelle selezionati anche alla luce di una qualità umana che bene incarna la densa ambivalenza e ricchezza che i problemi teorici pongono incarnandosi nelle singole storie e in determinate contingenze.

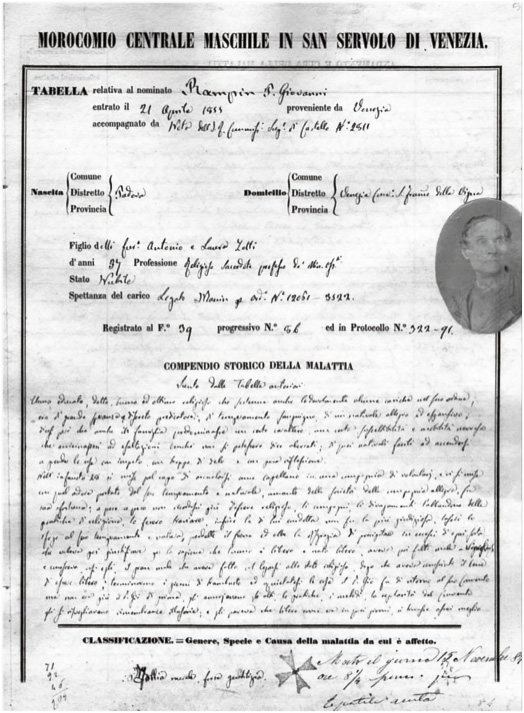

3.1 La storia di Giovanni Rampin

Questa cartella proviene dall’archivio di San Servolo e risale al 1884. Il 1884 è l’anno di morte, ma Giovanni Rampin (1818-1884) venne ricoverato nel 1855, all’età di 37 anni e a San Servolo rimase per 29 anni, fino al decesso, a 66 anni. Per questo la cartella, da un punto di vista formale, segue ancora il primo modello strutturato che venne introdotto nel Morocomio nel 1857.8 La maggior parte degli anni della permanenza di Giovanni Rampin in manicomio sono quelli in cui esso si trovava sotto la direzione di padre Prosdocimo Salerio (1815-1877), direzione che va dal 1853 al 1877, anno della morte del sacerdote dell’ordine dei Fatebenefratelli.

Giovanni Rampin era un sacerdote, colto e benestante, motivo per cui, alla diagnosi follia morale che lo classifica, si può vedere apposta la specificazione “forma gentilizia”, vale a dire nobile. Fu uomo ineccepibile, buono e istruito fino a vent’anni, quando, nel 1848, si arruolò come volontario cambiando per via di questa esperienza del tutto la sua condotta ed il suo pensiero. Si trasformò cioè, a detta dei medici, in un folle che rinnegava qualsivoglia religione, bestemmiando nelle chiese ed insultando tutti gli altri frati. Proprio a seguito di una di queste esplosioni di calunnie in chiesa venne internato per la prima volta in manicomio nel 1853. Qui cambiò nuovamente il suo contegno e divenne mansueto e condiscendente così venne liberato, ma appena fatto uscire ricominciò come prima e venne dunque nuovamente internato a San Servolo nel 1855, dove appunto rimase fino alla sua morte, continuando ad affermare di cercare una vera libertà, assoluta, non soggetta alle convenzioni, senza freni, che alla fine, ormai rinchiuso in manicomio da numerosi anni, diceva «di non poter trovare che in letto».

La descrizione della storia di malattia di Giovanni Rampin illustra in modo perfetto, addirittura paradigmatico a mio avviso, le caratteristiche della follia morale descritta da Prichard, sia nelle sue manifestazioni sintomatiche che nelle sue cause e tratti costitutivi. In essa dunque è possibile mettere alla prova e osservare in atto alcuni dei rilievi critico-interpretativi cui abbiamo fatto cenno.

Innanzitutto il presupposto essenziale: ovvero l’idea che la follia morale sia un’espressione del nuovo problema della necessità di un autogoverno morale compatibile alle esigenze della società, in assenza di garanti metafisici indiscutibili. Questo è esattamente il problema che incarna il sacerdote Rampin, che dopo la sua adesione alle sommosse del ‘48, ha fatto proprie le moderne nuove idee di emancipazione radicale, non legata a nessuna religione e a nessun sistema metafisico che imprigioni e regoli la vita individuale, e ha lasciato repentinamente, impetuosamente e definitivamente le sue credenze e opinioni di prete e teologo.

Illuminante per questo aspetto credo sia un passaggio della cartella, quello in cui assistiamo alla scena del tentativo di concedergli la secolarizzazione, nella speranza di un possibile compromesso, subito smentita dai caratteri radicali della libertà che Rampin reclama.

«Del suo ordine potevasi sperare di ritornargli il senno: […] come si poté, pure per un tentativo proponevasi di provare la secolarizzazione; di fatto dopo qualche tempo arrivò anche il permesso, tutto erasi combinato coi suoi fratelli che lo ricevevano in casa, ed un appoggio presso il clero di Padova, e vennero anzi a cercarlo un fratello ed un sacerdote, egli sulle prime messosi contentissimo ma quando poi nel parlare con quel sacerdote sentì che era arruolato nel clero di Padova che doveva essere? da sacerdote secolare; ‘come è così no, no disse allora, sto ove mi trovo io intendo una totale secolarizzazione, io intendo annullato il sacerdozio e chiusi tutti io voglio essere libero, io intendo di prender moglie e quante mogli desidero; io abiuro ad il cattolicismo e quante religioni tengono legate un uomo, non lo capite? Che è la libertà assoluta che io pretendo? Oh bella allora è inutile e sto al meno peggio’ e così via via fino a gridare, ad inveire, a divenir quasi cieco ed a dire le più alte strambellerie e discorsi anche osceni, per me tutto fu finito e lo lasciammo al manicomio. Venne presentato più volte alla commissione, replicò le stesse parole, accompagnandole con bestemmie imprecazioni, dicendo che l’uomo è nato libero, che Dio è la Natura, che l’uomo è Dio finché vive, che sono tutte invenzioni le religioni di ogni sorta che […], e finì; seguitando con proposizioni una peggio dell’altra>».

Altrettanto illuminanti i suoi rimpianti del vecchio credo e le sue lamentele sulla sua attuale condizione e quella dell’intera umanità:

«Questi erano giorni che una volta nella mia [baluaggine] mi facevano piacere sentire una interna consolazione, erano illusioni è vero, ma illusioni piacevoli adesso più neanche questa chimerica consolazione e tutto perché la mia educazione fu falsa fin da principio perché mi battezzavano; era meglio fossi nato selvaggio che soffrir queste pene, oh Manicomi, orribili, il manicomio dovrebbe essere fatto per chi nato libero non conosce il bene della libertà e così di seguito e le finisce poi con […] con imprecazioni ed altre cose».

In questo senso egli è tipicamente quel folle che è uno dei frutti dell’eccessivo avanzamento della ragione e della civiltà di cui si lamentano Prichard ed Esquirol, le cui funzioni intellettuali non sono solamente integre, ma anche superiori a quelle di molti, pur impiegate follemente agli occhi dei medici, nella difesa di posizioni assurde e socialmente pericolose. Egli non solo è intelligente ma dotto e in grado, nonostante la sua presunta follia di condurre discorsi ineccepibili e persuasivi almeno nei casi in cui non si voglia ricondurlo alle sue precedenti posizioni, alla religione, al sacerdozio: «Il buono però è quando senza che se ne accorga si introduce discorso di morale, di teologia, di dottrina cristiana, allora parla benissimo e insinua bene, e appena per lì si soggiunge un’osservazione, un dunque allora subito si allarma e si mette a ridere ironicamente oppure a parlare scherzosamente». A questo proposito è significativa anche questa osservazione del medico, nel suo penultimo anno di malattia e soggiorno in manicomio: «[Quasi] sempre a letto e come al solito. [Cerca] la sua libertà, ma dice che non la trova in nessun luogo e ancora a letto è il luogo più libero. Per altro ragiona e quando [tenta] di parlar su qualche argomento filosofico o letterario sa parlare con criterio ed assennatezza». Non bastano la ragione, l’intelletto e la cultura a salvaguardare la norma e la temperanza, né a garantire le condotte appropriate prescritte da un determinato ordine sociale, l’educazione del cuore difetta rispetto ad un eccessivo progresso intellettuale, lamentavano Prichard ed Esquirol, indicando proprio come patologici i comportamenti dei rivoluzionari. È l’eccesso di civiltà che produce quella follia sconosciuta ai selvaggi, follia che è disconoscimento della famiglia e del lavoro e della tranquillità, semplicità e modestia del vivere. Prichard notava, saranno anche sparite le forme di demonomania ma sono aumentate le paranoie legate a possibili persecuzioni della polizia. Vediamo prototipicamente il Rampin che: «si [mise] per la fantasia essere perseguitato dai suoi confratelli ed essere tenuto sotto sorveglianza dalla polizia».

Né questo è l’unico dei suoi sintomi che presenta una corrispondenza perfetta a quelli della follia morale di Prichard, ma anzi essi vi rientrano praticamente tutti e si presentano tali da poter essere senza sforzi interpretativi ricondotti alle tre macro-categorie mutuate da Laqueur in cui li abbiamo suddivisi, mostrando tutti quei molteplici legami con le rispettive dicotomie socio-culturali ipotizzate incentrate sul perno del problema di un’autocentratura che diviene eccessiva, incontrollabile, impermeabile alle esigenze sociali.

Innanzitutto il primo gruppo di forme sintomatiche, caratterizzate da quello che viene considerato un patologico egoismo che finisce per condurre all’aggressività: «irascibile, fastidioso, malcontento; i confratelli gli divennero odiosi, quindi parole, atteggiamenti, diffidenza, censura, [rabuffi] a tutti, anche più avanti e finì col ritenere che volessero avvelenarlo» scrivono di Rampin il quale non fa che rifiutare ripetutamente qualsiasi dialogo o tentativo di riannetterlo al suo ordine o, più in generale alla società: «non volendo sentirne, divenne dispettoso e non volle più che alcuno lo avvicinasse, fuggendo come il Diavolo quando appena vedeva qualcheduno che [capisse] avessero intenzione di parlargli, non volle più nemmeno vedere i suoi confratelli che pure venivano a ritrovarlo, divenne dispettoso». «Gli annoiavano gli altri, le pratiche, i metodi, le regolarità del convento». Addirittura si rese «tormento e causa di spaventi ai suoi confratelli arrivando perfino a minacciarli perseguitandoli e imprecandoli, divenne violento ed arrivò a divenire di scandalo coi suoi discorsi». Nei casi migliori, invece, si limita «solo a fare discorsi di libertà fisico e morale, ragionandole sempre a suo modo». Fino ad arrivare, alla fine della sua vita manicomiale, viste le ineludibili e segreganti condizioni in cui si trovava, a quell’idea che i medici commentano con stupore e ironia, di una libertà che è quella di starsene in pace nel suo letto, così descritta nell’ultima notazione relativa alla sua lunga permanenza in manicomio: «Da 29 anni che […] in questo manicomio, egli non presenta nulla di notevole da aggiungere a quanto venne esposto più in alto. Si trattiene quasi sempre a letto, dicendo che non si alza finché non trova la sua libertà, ma è una libertà a suo modo, che non trovasi altrove che in letto. La sua salute finora è buona».

Asociale, convinto di aver ragione, presuntuoso, suscettibile e rissoso, così diffidente agli occhi degli psichiatri da diventare conseguentemente paranoide, auto giustificativo e insolente egli manifesta tutti i sintomi della follia morale che abbiamo ricondotto alla prima macro-categoria.

Passiamo al tema dell’immaginazione. A seguito del suo primo eccesso di follia, causato dalla spedizione dell’«infausto ’48» gli si «risvegliavano rimembranze illusorie» e si era fatto «divagato». Alla sua prima ricaduta, seguita al primo internamento: «di nuovo fantasticò idee non solo di libertà relativa ma perfino di annullare il carattere sacerdotale, macchinò di nuovo nella sua mente reminescenze di quella breve epoca». E persino chiuso in manicomio, continua a fantasticare, a farneticare di un’impossibile e illusoria libertà indipendente dalle leggi, dalle religioni, dagli altri, dalla realtà insomma. Egli immagina un mondo che non c’è e che pure ha intravisto grazie a quella sua spedizione, a quel tentativo di associarsi a coloro che avevano cercato di cambiarlo, immaginandosi di poterlo fare. Tale ricordo e tale idea di libertà diviene preferibile alla condizione in cui si trovava e ad ogni condizione allora possibile, come ci mostra la sua idea di prender quante mogli vuole e vivere al di fuori di ogni vincolo: «E gli pareva che libero come era in quei giorni si trovasse assai meglio».

Infine la debolezza della volontà e la conseguente soggezione a dipendenze od eccessi da subito evidente nella descrizione del primo insorgere della malattia: «perdette il freno ed ebbe la disgrazia di precipitare in eccessi di ogni sorta che voleva poi giustificava per la ragione che l’uomo è libero e nato libero, aveva poi fatto male a vincolarsi e conosceva così egli il gran male che aveva fatto col legarsi allo stato religioso, dopo che aveva conosciuto il bene di essere libero». Così nella sua ricaduta in cui divenne: «violento, superbo, sovvertitore e bestemmiatore, né si poteva frenarlo neanche nei discorsi lubrici che teneva coi compagni, non manifestando il benché minimo pudore». Si mostra in questi eccessi folli, che sono per altro all’origine dei suoi ricoveri, poiché egli senza potersi (o volersi?) trattenere, impreca e bestemmia in chiesa, distrugge pubblicamente i vangeli e predica di cose blasfeme ed oscene, tutta la sua furia maniaca che eccede il controllo e la legge. Nel suo essere eccessivo e incontrollabile egli mostra tutti quei caratteri di instabilità affettiva, impulsività, volubilità e contraddizione così tipici del folle morale: «di persuasione intima non è convinto di quello che dice, ha dei momenti di tristezza, di pianti ed esulta […] alle volte si mette a ridere e parrebbe lì per lì per ritrattare i suoi detti, ma invece cerca di reprimere «i movimenti della ragione con bestemmie ed imprecazioni; pare voglie ritrattarsi ma non ha il coraggio, è in continuo contrasto con se medesimo».

Ecco dunque quei tre gruppi di sintomi che denunciano in modo così significativo l’avvento della modernità, i suoi rischi, i suoi doni, le sue tecniche di disciplinamento. La vicenda del sacerdote Rampin credo sia, da questo punto di vista, metaforica, nei diversi sensi che si potrebbero attribuire a questa parola: vale a dire che può portare ad un ragionamento sulla vicenda ed “oltre” la stessa, ovvero ad una riflessione meta, in grado di trascendere la sua singolarità nel momento in cui la mostra, o ancora nel suo dipingere un’immagine, un quadro che simbolizza ed incarna un concetto ed una condizione.

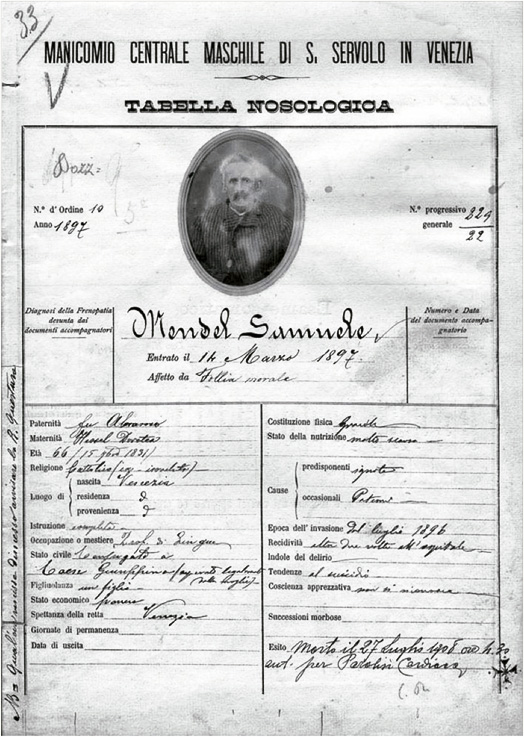

3.2 La storia di Samuele Mendel

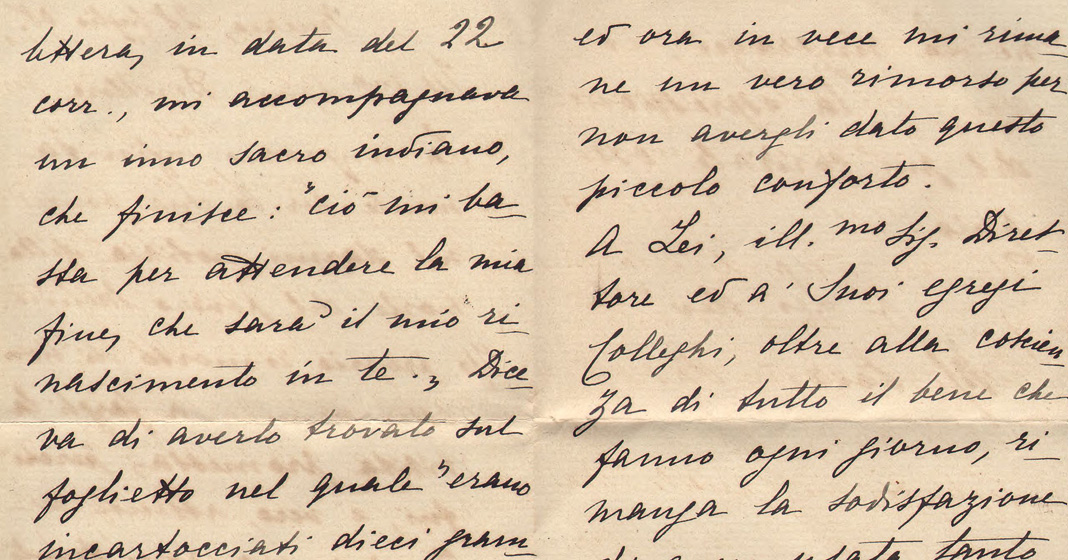

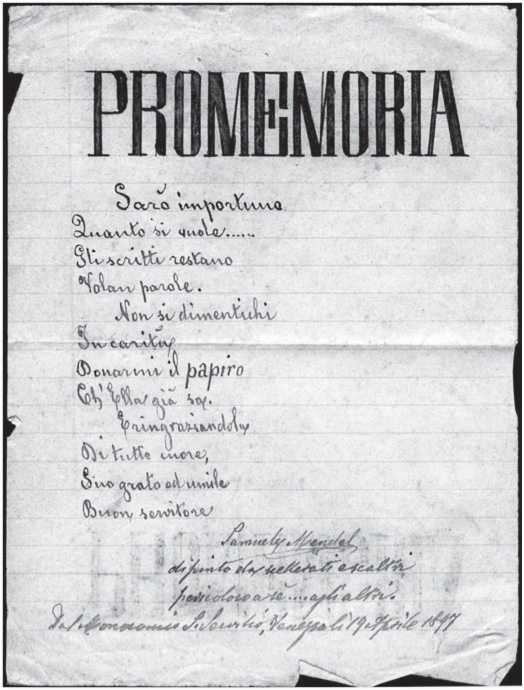

La cartella clinica di Samuele Mendel meriterebbe un intervento a sé stante e un intero contributo, considerati i preziosi incartamenti che contiene, sue poesie, brevi scambi epistolari, nonché un’interessantissima lettera redatta dopo la sua morte da parte di un medico che ne nega del tutto la follia. La stessa storia clinica è particolarmente ricca e di grandissimo interesse.

Proviene anch’essa dall’archivio di San Servolo, sezione Uomini Morti, e risale al 1908, anno della morte di Samuele Mendel (1831-1908), professore di lingue internato per la terza volta nel 1897, a 66 anni, con la diagnosi di follia morale. La struttura formale della cartella, conforme a quelle in uso in questi anni, si presenta di un tipo diverso rispetto a quella già commentata di Giovanni Rampin. Durante il corso degli anni ottanta dell’800, infatti, quella prima tipologia lascerà il posto ad un secondo modello, che poi si trasformerà di nuovo, nel giro di pochi anni, arrivando a quella forma che è propria della cartella di Mendel.

Questo strano personaggio, di cultura immensa (parlava perfettamente sette lingue) e di grande capacità affabulatoria, ebreo convertitosi per convenienza e denaro prima al Cristianesimo poi al Protestantesimo e che alla morte non si sapeva dove e come seppellire opportunamente, ha messo in scacco nel corso della sua vita tutte le autorità religiose e civili con cui è venuto suo malgrado in contatto. Questo Mendel dedito alle «male passioni del Bacco, tabacco e Venere» a cui «magnificamente poetava» sarebbe potuto, così è scritto in uno degli allegati, «addivenire una personalità e celebrità» se non fosse per la sua intemperanza divenuto un folle morale, il quale, come sappiamo da un carteggio, si accontentava di trovare fortuitamente all’interno del manicomio in cui era rinchiuso sacri inni indiani sui foglietti che incartavano le rape, che prontamente trascriveva nelle sue lettere: «povero poeta di San Servolo!»

La follia morale di Samuele Mendel si situa ancora nell’orizzonte diagnostico pritchardiano. Questo è evidente subito da una serie di particolarità: la dicitura che compare accanto alla voce cause occasionali, “Patemi” e quella che compare accanto a quelle predisponenti, “ignote”, le lettere di denuncia e rimostranza nei confronti di tutti i luoghi in cui era stato curato o più in generale nei confronti di tutte le autorità e le istituzioni con cui veniva in contatto, e infine la descrizione stessa del suo stato, che si può leggere, sempre nell’esame psichico: «Parla molto bene, chiaro, con pacatezza, dando esatta ragione di tutto il suo operato. Ha buona memoria, pronta intelligenza, avvedutezza somma. Ha però molto ottusi risentimenti morali ed affettivi. Non si notano idee deliranti né allucinazioni».

Esattamente come Rampin, egli viene descritto come denigratorio nei confronti di tutto e di tutti, dell’ordine presente, ed in questo senso egoista e pericoloso nonostante le sue auto-giustificazioni le quali mettono in relazione i suoi gesti ad ingiustizie subite e ad errori altrui o addirittura, alla difesa della libertà dell’umanità:

«Si occupa sempre a scrivere: ora poesie, ora la sua autobiografia; ma o nei suoi discorsi o su’ suoi scritti si mostra sempre denigratorio, accusando i preposti di tutti i luoghi dove fu ricoverato di furfanti, imbroglioni: da tutto ha ricevuto offesa e nello stesso tempo si costituisce quegli che [ricopre] tutte le ingiustizie che si commettono e si vuol mostrare il difensore dell’umanità sofferente, mentre è lo spirito malevolo e l’egoismo più abbietto che lo spronano a comportarsi come egli maliziosamente vuol dare ad intendere. Per quanto si può [arguire] dall’osservazione fatta fin qui nel suo contegno si dimostrerebbe quale un folle morale».

Come in Rampin queste righe possono dar conto di quella complessa dinamica tra le istanze progressiste e conservatrici insite nella modernità stessa nel loro complesso intrecciarsi, e del pericolo portato dal principio dell’uguaglianza individuale alle necessità organizzative e alle richieste di potere nella e della nuova forma di società. Così viene scritto nella relazione inviata su di lui alla regia procura nel 1906:

Samuele Mendel accolto in questo Manicomio il 14 Marzo 1897 perché affetto da follia morale, si mantenne sempre regolare nel contegno coerente nei discorsi. Però ha sempre mostrato un carattere aspro, scontroso facile ad irritarsi per la più piccola contrarietà. Ottuso nei sentimenti affettivi, egli è profondamente egoista e si compiace nello ostentare la propria [perizia] e nel denigrare gli altri. Data la sua tarda età e la mancanza dei parenti, che di lui non possono aver cura, esposto solo nella lotta per la vita, le sue tendenze poco morali ora sopite, potrebbero di nuovo, come per il passato renderlo pericoloso a sé ed agli altri. Pertanto è da considerarsi abbisognevole di cura e custodia e sorveglianza.

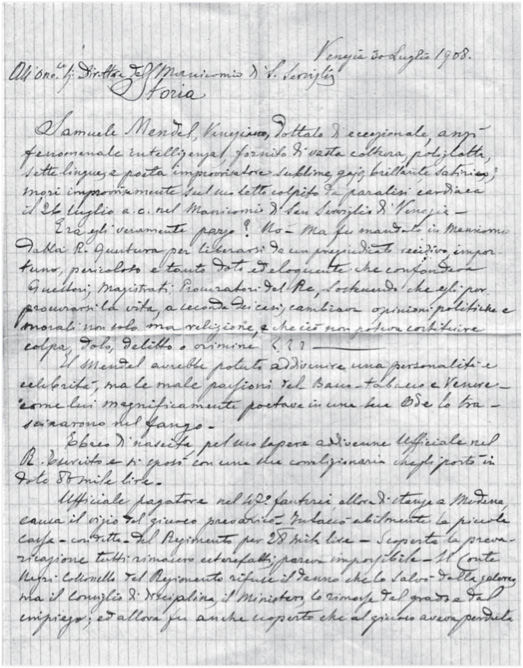

Vorrei ora commentare più nel dettaglio la Relazione inviata alla regia procura, diretta al Direttore del manicomio e firmata da Cesare Salatelli, che ne racconta più nel dettaglio la vicenda, con lo scopo di dimostrare che Mendel non era pazzo, se mai un tipo classico di sapiente e di delinquente da studiare per le sue peculiari caratteristiche.

Eccone riassunti i principali contenuti:

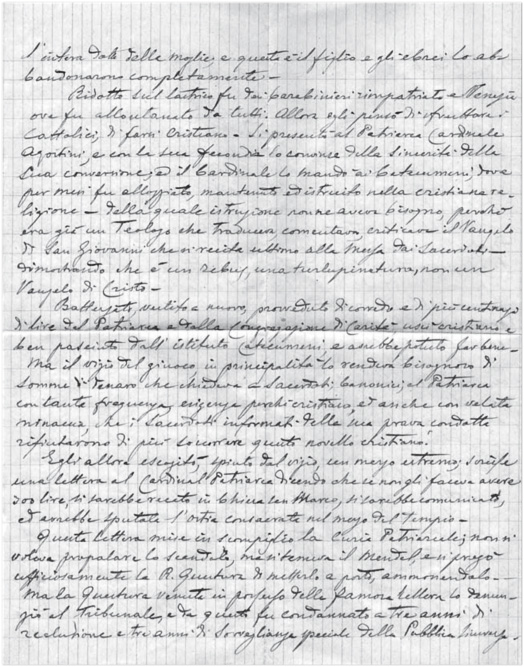

«Ebreo di nascita pel suo sapere addivenne ufficiale nel R. Esercito e si sposò con una sua correligionaria che gli portò in dote 80 mila lire. Ufficiale pagatore nel [‘47] fanteria, allora di [stanza] a Modena». A «causa il vizio del giuoco prevaricò. Intaccò abilmente la piccola cassa -così detta- del Reggimento per 28 mila lire. Scoperta la prevaricazione tutti rimasero esterrefatti, pareva impossibile». «Il Conte Negri Colonnello del Reggimento rifuse il danaro che lo salvò dalla galera, ma il Consiglio di Disciplina, il Ministero, lo rimosse dal grado e dal impiego; ed allora fu anche scoperto che al giuoco aveva perduta intera dote della moglie, e questa e il figlio e gli ebrei lo abbandonarono completamente. Ridotto sul lastrico fu dai Carabinieri rimpatriato a Venezia ove fu allontanato da tutti. Allora egli pensò di sfruttare i Cattolici, di farsi Cristiano».

«Si presentò al Patriarca Cardinale Agostini e con la sua [fecondia] lo convinse della sincerità della sua conversione ed il Cardinale lo mandò ai Catecumeni dove per mesi fu alloggiato mantenuto ed istruito nella cristiana religione. Della quale istruzione non ne aveva bisogno perché era già un Teologo, che traduceva, commentava, criticava il Vangelo di S. Giovanni che si recita ultimo alla Messa dai sacerdoti dimostrando che è un rebus, una turlupinatura, non un Vangelo di Cristo. Battezzato, vestito a nuovo, provveduto di corredo e di più centinaia di lire dal Patriarca e dalla Congregazione di Carità uscì cristiano e ben pasciuto dall’istituto Catecumeni, e avrebbe potuto far bene». «Ma il vizio del gioco, in principalità lo rendeva bisognoso di somme di denaro che chiedeva a Sacerdoti, Canonici, al Patriarca con tanta frequenza, esigenza perché cristiano, ed anche con velata minaccia, che i Sacerdoti informati della sua grava condotta rifiutarono di più soccorrere questo novello cristiano. Egli allora escogitò, spinto dal vizio, un mezzo estremo, scrisse una lettera al Cardinal Patriarca dicendo che se non gli faceva avere [300] lire, si sarebbe recato in Chiesa S. Marco, si sarebbe comunicato ed avrebbe sputato l’ostia consacrata nel mezzo del Tempio».

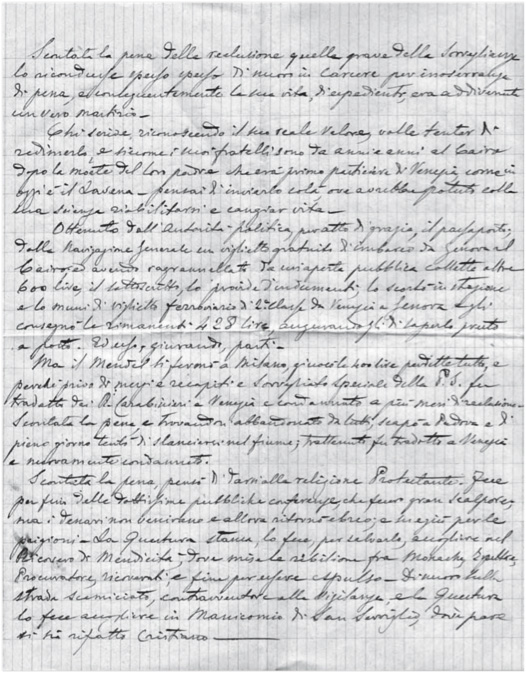

«Questa lettera mise in scompiglio la Curia Patriarcale; non si voleva [… lare] lo scandalo ma si temeva il Mendel e si pregò ufficiosamente la R. Questura di metterlo a [parte/posto], ammonendolo. Ma la Questura venuta in possesso della famosa lettera lo denunziò al Tribunale, e da questo fu condannato a tre anni di reclusione e tre anni di sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza. Scontata la pena della reclusione quella grave della sorveglianza lo ricondusse spesso di nuovo in Carcere per inosservanza di pena, e [conseguentemente] la sua vita, di espedienti, era addivenuta un vero martirio».

«Chi scrive, riconoscendo il suo reale valore, volle tentar di redimerlo, e siccome i suoi fratelli sono da anni e anni al Cairo dopo la morte del loro padre che era primo [pasticcere] di Venezia, come in oggi è il [Ravena] pensai di inviarlo colà ove avrebbe potuto colla sua scienza riabilitarsi e cangiar vita. Ottenuto dall’Autorità politica, per atto di grazia, il passaporto, dalla Navigazione Generale un biglietto gratuito d’imbarco da Genova al Cairo ed avendo raggranellato da un’aperta pubblica colletta altre 600 lire, il sottoscritto, lo [provide], d’indumenti, lo scortò in stazione e lo munì di biglietto ferroviario di 2° classe da Venezia a Genova e gli consegnò le rimanenti 428 lire, augurandogli di saperlo presto a [posto]. Ed esso, giurando, partì».

«Ma il Mendel si fermò a Milano, giuocò le 400 lire perdette tutto».

«e perché privo di mezzi e recapiti e sorvegliato speciale della P.S. fu [tradotto] dai R. Carabinieri a Venezia e condannato a più mesi di reclusione. Scontata la pena, e trovandosi abbandonato da tutti scappò a Padova e di pieno giorno tentò di slanciarsi nel fiume; trattenuto fu [tradotto] a Venezia e nuovamente condannato. Scontata la pena pensò di darsi alla religione Protestante. Fece per fin delle dottissime pubbliche conferenze, che fecero gran scalpore; ma i denari non venivano e allora ritornò ebreo; e su e giù per le prigioni».

3- «La Questura stanca, lo fece, per salvarlo, accogliere nel Ricovero di Mendicità;

«dove mise la ribilione fra Monache, Ispettore, Procuratore, ricoverati; e finì per essere espulso».

«Di nuovo sulla strada [scamiciato], contravventore alla vigilanza, e la Questura lo fece accogliere in Manicomio di S. Servilio, dove pare si sia rifatto Cristiano».

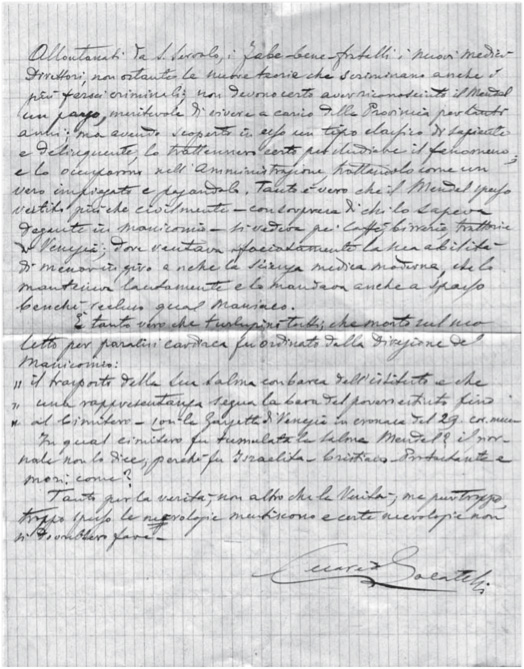

4- «[Allontanasi] da S. Servolo, i Fate-bene-fratelli, i nuovi medici Direttori, nonostante le nuove teorie che scriminano anche i più feroci criminali, non devono certo aver riconosciuto il Mendel un pazzo, meritevole di vivere a carico della Provincia per tanti anni; ma avendo scoperto in esso un tipo classico di sapiente e delinquente, lo trattennero certo per studiare il fenomeno, e lo occuparono nell’Amministrazione, trattandolo come un vero impiegato e pagandolo. Tanto è vero che il Mendel spesso vestito più che civilmente -con sorpresa di chi lo sapeva degente in manicomio- si vedeva pei Caffè, birrerie, trattorie di Venezia».

«dove vantava sfacciatamente la sua abilità di [menare in giro] anche la scienza medica moderna, che lo manteneva lautamente e lo mandava anche a spasso benché recluso qual maniaco».

6- (da morto!): «È tanto vero che turlupinò tutti, che morto nel suo letto per paralisi cardiaca fu ordinato dalla direzione dal Manicomio: il trasporto della sua salma con bara dell’istituto e che una rappresentanza segua la bara del povero estinto fino al Cimitero. Così la Gazzetta di Venezia in cronaca del 29 cor.mese».

(da morto!): «In qual cimitero fu tumulata la salma Mendel? Il giornale non lo dice, perché fu Israelita- Cristiano- Protestante e morì come?»

«Tanto per la verità, non altro che la Verità, ma purtroppo, troppo spesso le necrologie mentiscono e certe necrologie non si dovrebbero fare».

Troviamo in questa storia uno strano personaggio che sconvolge tutte le categorie, un matto che non sta in manicomio ma va in giro per le trattorie di Venezia a prendere in giro quei medici che generosamente lo fanno uscire, un individuo che riesce a farsi mantenere da un’amministrazione e da un dispositivo che critica e per cui contemporaneamente lavora (Mendel lo ricordiamo lavorava e veniva pagato come impiegato all’interno dell’amministrazione manicomiale stessa), un neoconvertito che distrugge la religione che abbraccia, un teologo che decostruisce la teologia, e che fa tutto ciò per guadagnar denaro? Per la malattia del gioco? Perché astuto? Perché pazzo? Un asociale? O un difensore dell’umanità che ogni volta mostra le dinamiche di convenienza cui il potere è necessariamente condizionato e che tutto rifiuta e sovverte? Un suicida per stanchezza, per follia, per patemi o perché consapevole di un sistema che non funziona e che non riesce a far proprio mai? I medici quando parlano di lui si contraddicono di continuo. Si pensi a questa osservazione del 1905:

Tranquillo, regolare nel contegno, coerente nei discorsi, in questi con ammirabile assiduità e diligenza data la sua tarda età, nei lavori di segreteria dell’Ufficio Medico. Ha carattere piuttosto irascibile e parola sarcasticamente pungente: però non trasmoda mai e sa mantenersi entro limiti normali. Del pazzo morale (con tale diagnosi è stato qui accolto) non presenta ora che sintomi molto blandi. Diagnosi – Pazzia morale.

|

|

|

|

|

|

Non vi è modo di rispondere a simili quesiti con certezza e univocità. Questo tiene aperta la porta alla curiosità, e la curiosità è ciò che si apre all’altro, all’esterno, senza sapere prima di cosa si tratta. Perché una cura possa essere curiosa non deve sovrapporre le categorie del sapere che la fondano a chi ha davanti. Ciò significa essere consapevoli della parzialità, storicità e fallibilità delle proprie categorie disciplinari. È la differenza che potrebbe intercorrere tra una scienza medico-psichiatrica applicata meccanicamente ed uno sguardo sulla psiche che sia in grado di inserirsi nel registro epistemico del gioco, della letteratura, del sacro e del simbolo. Un codice, direbbe Bateson, che è consapevole della natura dei suoi messaggi, un meta-codice consensuale. Che sia questo il promemoria lasciatoci da nostro poeta di San Servolo.

Conclusioni

Ritornando all’inizio, a me pare, che il nostro sintetico excursus rispetto alla follia morale possa suggerire alcuni spunti di ricerca rispetto a quello che abbiamo chiamato il “manifold” dell’autismo.

Guardare alla follia morale come nuovo tipo di disabilità relazionale connessa ad alcuni mutamenti del sistema economico, simbolico, politico e culturale che chiamano in causa con forza una nuova forma del problema dell’autogoverno morale, ci potrebbe aiutare a comprendere il valore, la raffinatezza epistemologica e la necessità clinica e culturale di un’operazione quale quella che fa Ian Hacking intorno per esempio alla figura dell’autistico savant ed a tutta la letteratura e la cinematografia prodottasi a partire dal racconto di vita ed esperienza creato negli ultimi anni, nella gran maggioranza dei casi, da autistici stessi o dalle loro famiglie. La sua lettura è che non ci troveremmo tanto di fronte alla vera emergenza del focus intimo e fino ad allora indicibile dell’esperienza autistica grazie, finalmente, alla voce dei suoi protagonisti, tanto più che da un certo punto di vista, le storie si presentano tra loro anche molto differenti, quanto piuttosto a un esperimento in corso di formazione di concetti inediti e di oggetti epistemici nuovi che mutano la vita degli autistici ma anche quella di tutti gli altri. Nuovi linguaggi e nuove esperienze da analizzare e decodificare in un quadro complesso, in relazione ad alcune macro trasformazioni in corso nell’epoca presente, fra cui avrebbero un ruolo trainante a suo avviso i più notevoli mutamenti delle forme di comunicazione, per esempio l’ingresso di internet nella vita e nella pratica quotidiana dei più.

L’autismo potrebbe essere considerato in questo senso a suo avviso una patologia della decade presente, ed il successo della plurima letteratura connessa a tale sindrome sarebbe dovuta anche al fatto che esso rispecchierebbe molto della nostra epoca e di alcuni specifici attuali modi vivere, sentire e comunicare. Un esempio: una delle sue tesi è appunto quella che vede la pubblica fascinazione per la letteratura autistica legata alla dominanza di internet nella vita quotidiana contemporanea. La maggior parte degli autistici, scrive Hacking, hanno difficoltà nel contatto faccia a faccia ed è noto che le relazioni vis à vis sono uno dei principali mezzi per la relazione con gli altri, da millenni canale preferenziale per interpretare e leggere comportamenti ed emozioni altrui. L’assenza di interazione faccia a faccia è la cifra comunicativa di internet. Google nasce nel 1998 ed è nell’ultimo decennio che internet è entrato a far parte della vita di tutti i giorni. In questo senso la rete nell’ultimo decennio ha reso il comportamento dei neurotipici molto più simile a quello degli autistici di quanto si sarebbe mai potuto immaginare in precedenza. E viceversa, ha reso gli autistici molto più abili nella comunicazione rispetto a prima. In effetti una cifra comune a tutti gli scritti che descrivono l’autismo scritti da persone che si considerano autistiche, così eterogenei e tra loro differenti, sarebbe secondo Hacking la loro scoperta di nuovi modi di comunicare rispetto ai tradizionali schemi neurotipici, scoperta che riesce sempre a modificare significativamente la vita dei protagonisti.

Non voglio certo sostenere in questo modo, e neppure il filosofo canadese lo scrive, che ciò riflette una verità sull’autismo, o che sia così dimostrata una costruzione sociale di questa patologia, sottraendola alla ricerca medica, neurobiologica, cognitiva. Si tratta piuttosto di insistere sulla necessità di continuare a ragionare sul potere formativo e normativo della diagnosi oltre il banale orizzonte dello stigma nella specificità del panorama contemporaneo. E sulla necessità di strumenti concettuali, teorici e metodologici raffinati, che un lavoro storico e genealogico accurato a partire da domande di ricerca che nascono dall’oggi può contribuire a fornire. È forse in questa prospettiva che Hacking parlava dell’analisi delle malattie mentali transitorie in specifici contesti come possibili laboratori di ricerca.

Si tratta di guardare alle tecniche di produzione della verità e alle loro conseguenze per non pensare di avere a che fare con entità nosologiche chiuse e univoche. Piuttosto sarebbe opportuno, come scrive Ortega, che le definizioni venissero continuamente negoziate pubblicamente (Ortega, 2011, p.127). Alcuni sintomi possono avere dei correlati neurologici ben precisi ma questo da un certo punto di vita non li sottrae affatto dal dover essere considerati all’interno di un contesto più ampio che non si ridurre ad un dato cerebrale. In questa chiave interpretativa, l’autismo e la follia morale, in quanto disabilità relazionali, presentano le medesime questioni metafisiche ed epistemologiche in forme e realtà storiche molto diverse. Il termine metafisica è oggi fuori moda, e può dunque non piacere eppure in diverse discipline, non ultima la psicologia, esistono ai giorni nostri delle nuvole concettuali cui sono sottese questioni metafisiche, problematiche diffuse e ricorrenti che si abbigliano con i costumi propri a ciascuna epoca. È forse l’analisi dell’istero-epilessia di fine ottocento che permette ad Hacking di guardare alla diagnosi più recente di Disturbo di personalità multipla e poi di Disturbo dissociativo dell’identità con uno sguardo complesso che permette di vederne luci ed ombre. Luci e ombre che possano dare suggerimenti importanti per la salvaguardia della soglia etica delle cure e contemporaneamente suscitare riflessioni singnificative sul mondo in cui tutti, i cosiddetti sani compresi, viviamo. È forse questo suo sguardo allenato che permette al filosofo canadese di suggerire che dell’autismo la lettura centrata sui sintomi cognitivi e la teoria della mente è solo una delle diverse possibili. Perché non leggere i sintomi autistici a partire per esempio dal corpo e dal movimento? Si chiede, provocatoriamente. Ne uscirebbe un quadro ben diverso, a partire dai medesimi fenomeni. O ancora, potremmo aggiungere noi, prendiamo quella che è considerata l’ipotesi della mancanza di un controllo superiore dell’azione e dell’attenzione per spiegare le stereotipie, gli interessi ristretti, e le peculiarità attenzionali degli autistici. Si tratterebbe, semplificando, dell’assenza di un controllo topdown legato ad un deficit delle funzioni esecutive le quali farebbero capo a precisi meccanismi cerebrali (Frith, 2010). Se andiamo a vedere il problema dell’impulsività dei folli morali e poi degli idioti, nella seconda metà dell’ottocento quando imperava la frenologia e la teoria delle degenerazione, troviamo lo stesso genere di spiegazione, un’anomalia neurologica connessa a quelli che all’inizio dell’ottocento erano chiamati disturbi della volontà (termine oggi considerato troppo filosofico e poco scientifico e dunque bandito dai manuali diagnostici)9. Le misure craniometriche dovevano sembrare ai nostri predecessori convincenti quanto per noi una PET che mostri l’attività dei lobi frontali.

Questi brevi accenni mi sembra possano suggerire legittime cautele a fronte di presunte certezze affermate con troppa fretta od ingenuità appellandosi alla scienza e alle direzioni egemoniche della ricerca. Non si tratta assolutamente di negare anomalie cerebrali che possono associarsi a determinati sintomi, lo ribadisco, neppure di mettere in discussione alcune senz’altro acutissime osservazione delle scienze cognitive riguardo le modalità di lettura dei comportamenti altrui. Occorre tuttavia tentare di sfuggire alle insidie del determinismo e della semplificazione, che cercano di separare ogni questione filosofica dai problemi clinici, dividendo il cervello dalla vita sociale e culturale dei malati e di tutti. La stessa assenza di una teoria della mente potrebbe essere dovuta ad una tale quantità di interazione complesse tra gli attori in causa che potrebbe rischiare di rappresentare un impoverimento una ricerca che concentri ogni suo sforzo nella ricerca di precisi moduli di funzionamento legati a specifici circuiti cerebrali innati, a fronte inoltre dell’attuale assenza di dati incontrovertibili e certi che possono incoraggiare ad andare in questa direzione.

Per questo mi sembra importante raccogliere in conclusione due suggerimenti. Il primo, di matrice psicoanalitica, è quello che Martin Egge dà in un suo libro sulla clinica della sindrome autistica: ricordarsi di non ridurre mai chi viene curato alla posizione di oggetto (Egge, 2006). Il secondo è quello invece di una tenace avversaria delle teorie psicoanalitiche sull’autismo, Temple Grandin, che reclama a gran voce, per lei e per tutti coloro che come lei si potrebbero definire autistici il diritto alla differenza, la possibilità di altri funzionamenti mentali, neurodiversi (Grandin, 2005).

Ritorno alle parole di Rampin o di Mendel raccolte a san Servolo, alle loro emblematiche figure rispetto alla trasformazione dei quadri culturali che vivevano. Ancora oggi, che cosa si direbbe di loro? Degli antisociali? narcisisti? geni cui dedicare un film? criminali? neuro-atipici?

Ecco allora, a partire da qui credo si possano formulare metodologie e domande di ricerca per dare forma ad una riflessione sulla cura di questi disagi, che rimanga, al di là di dati certi o incerti, numerosi o esigui, attenta alla complessità e alla specificità dei contesti e delle persone, ai tipi umani particolarmente strani che abbiamo di fronte, alle diverse culture degli autismi.

Riferimenti bibliografici

Augstein, H. F., “J. C. Prichard’s Concept of Moral Insanity – a Medical Theory of the Corruption of Human Nature”, Medical History, 40, 1996, pp. 311-343.

Berrios, G. E., “The Psychopathology of Affectivity: Conceptual and Historical Aspects”, Psychological Medicine, 15, 1985, pp. 745-758.

Berrios, G. E., “J.C. Pritchard and the concept of moral insanity”, History of Psychiatry, 1999, pp. 111-126.

Berrios, G. E.; Gili, M., “Will and its disorders: a conceptual history”, History of Psychiatry, VI, 1995, pp. 87-104.

Bonfigli, C., “Sull’argomento della così detta pazzia morale”, RSF, 5, 1879, pp. 41-88 e 227-272.

Bonvecchiato, E., Il senso morale e la follia morale, Drucker e Tedeschi, Padova, 1883.

de Certeau, M., Storia e psicoanalisi. Tra scienza e finzione, Bollati Boringhieri,2006.

Dörner, K., Il borghese e il folle. Storia sociale della psichiatria, Laterza, 1975.

Egge, M., La cura del bambino autistico, Astrolabio, 2006.

Fiorino, V., Matti, indemoniate e vagabondi. Dinamiche di internamento manicomiale tra Otto e Novecento, Marsilio, 2002.

Foucault, M., (a cura di), Io, Pierre Rivière, avendo sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello… Un caso di parricidio nel XIX secolo, Einaudi, 1976.

Foucault, M., Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France, Feltrinelli, 2004.

Foucault, M., Gli anormali. Corso al Collège de France, Feltrinelli, 2000.

Frith, U., L’autismo. Spiegazione di un enigma, Laterza, 2010.

Galzigna, M., La voce dei soggetti, pp. 75-93, in Galzigna, M.; Terzian, H., (a cura di), L’archivio della follia. Il manicomio di San Servolo e la nascita di una Fondazione. Antologia di testi e documenti, Marsilio Editori, Venezia, 1980.

Galzigna, M., Soggetti e dispositivo nell’archivio della follia, pp. 53-72, in Galzigna, M.; Terzian, H., (a cura di), L’archivio della follia. Il manicomio di San Servolo e la nascita di una Fondazione. Antologia di testi e documenti, Marsilio, 1980.

Galzigna, M., La malattia morale. alle origini della psichiatria moderna, Marsilio, 1988.

Galzigna, M., Terzian, H. (a cura di), L’archivio della follia. Il manicomio di San Servolo e la nascita di una Fondazione. Antologia di testi e documenti, Marsilio Editori, Venezia, 1980.

Giancanelli, F., Appunti per una storia della psichiatria in Italia, pp. V-XXXII, in Dörner, K., Il borghese e il folle. Storia sociale della psichiatria, Laterza, 1975.

Giancanelli, F., La psichiatria italiana e il suo assetto istituzionale: una lunga metamorfosi, pp. 33 48, in Iaria, A.; Losavio, T.; Martelli, P., (2003), L’ospedale S. Maria della pietà di Roma L’archivio storico secc. XVI-XX, Provincia di Roma – Presidenza, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Azienda sanitaria locale Roma E, Centro studi e ricerche S. Maria della Pietà Ass.ONLUS, Dedalo, Vol. III L’ospedale psichiatrico di Roma. Dal ManicomioProvinciale alla chiusura.

Grandin, T., La macchina degli abbracci. Parlare con gli animali, Adelphi, 2007.

Hacking, I., Il caso domato, Il Saggiatore, 1997.

Hacking, I., La riscoperta dell’anima. Personailtà multipla e scienze della memoria, Feltrinelli, 1996.

Hacking, I., I viaggiatori folli, Carocci, 2004.

Hacking, I., The social construction of what?, Harvard University press, 1999.

Hacking, I., Plasmare le persone. Corso al Collège de France (2004-2005), Edizioni Quattro Venti, 2008.

Hacking, I., “How We Have Been Learning to Talk about Autism: a Role for Stories”, Metaphilosophy, 40, issue 3-4, pp. 499-516, 2009.

Laqueur, T. W., Sesso solitario. Storia culturale della masturbazione, Il Saggiatore, 2003.

Meyerson, I., Psicologia storica, Nistri Lischi, 1989.

Ortega, F., Il soggetto cerebrale e la sfida della neurodiversità, in L’avventura delle differenze. Sistemi di pensiero e pratiche di cura, a cura di P. Barbetta, Liguori Editore, Napoli, 2011

Prichard, J. C., Insanity, pp. 10-32, 847-75, in Forbes, J.; Tweedie, A.; Conolly, J. (a cura di), The cyclopædia of practical medicine, 4 vols, Sherwood, Gilbert & Piper, vol. 2, 1833-35.

Prichard, J. C., A Treatise on Insanity, Sherwood, Gilbert and Piper, London, 1835.

Prichard, J. C., “Moral Insanity”, 1835a, History of Psychiatry, vol. 10, No. 117, 1999, pp. 117-126.

Rimke, H., Hunt, A., “From Sinners to Degenerates: The Medicalization of Morality in the 19th Century”, History of the human sciences, vol. 15, 1, 2002, pp. 59-88.

Scull, A., Madhouses, Mad-doctors, and Madmen: The Social History of Psychiatry in the Victorian Era, University of Pennsylvania Press, 1981.

Scull, A., Social Order/Mental Disorder: Anglo-American Psychiatry in Historical Perspective, University of California Press, 1989.

Swain, G., Dialogue avec l’insensé, Gallimard, 1994.

Valtellina, E., Il tempo della degenerazione. Tracce per un’archeologia della neurodiversità, in L’avventura delle differenze. Sistemi di pensiero e pratiche di cura, a cura di P. Barbetta, Liguori Editore, 2011.

Valverde, M., Diseases of the Will. Alcohol and the Dilemmas of Freedom, Cambridge University Press, 1998.

———

Note:

2) In realtà Prichard ed Esquirol avevano posizioni politiche differenti ma ciò che qui interessa è la convergenza di entrambi sull’influenza della vita moderna sulla follia morale.

3) Il libro di Laqueur integra le analisi foucaltiane contenute ne Gli anormali sul medesimo argomento in maniera molto interessante. Dopo aver analizzato e ricostruito la letteratura medica e non medica sulla masturbazione a partire dal settecento, di proporzioni notevolissime, egli tenta di spiegarne le ragioni di emergenza e consolidamento. Le riconduce a tre sue peculiari caratteristiche, ovvero: il legame con l’immaginazione e la fantasia, la solitudine e segretezza, la tendenza all’eccesso e all’assuefazione. Alla luce di ciò: “l’autoerotismo diventò importante in quanto divenne profondamente problematica la relazione tra l’individuo e il nuovo ordine sociale emergente. La masturbazione è un problema morale del Sé moderno, un riflesso dei problemi più profondi della vita moderna. Viceversa, la modernità, in alcuni suoi aspetti fondamentali, ha inventato il problema del sesso solitario -o potremmo dire ne ha avuto bisogno- attraverso il mondo sociale che lei stessa ha creato” (2003, p.209). Secondo Laqueur, “l’autogoverno, un aspetto centrale del modo in cui cominciò ad essere intesa la masturbazione nel primo settecento, deve essere inteso come l’opposto del governo esterno della mente e della morale. In altre parole, quando persero valore i vincoli naturali e l’apparentemente naturale ordine politicogerachico sottoscritto da Dio e dal Cielo, si accrebbe l’importanza del libero arbitrio, della moderazione, della trasparenza, della sensibilità, dell’immaginazione, e dell’educazione. Come l’individuo dovesse entrare a far parte del nuovo ordine sociale era il grande problema della filosofia morale e della teoria politica del XVIII e del XIX secolo” (2003, p.226). Proprio le tre caratteristiche individuate da Laqueur sono sovrapponibili alle macro-categorie in cui abbiamo suddiviso appunto i sintomi della follia morale, che abbiamo inquadrato nella medesima cornice di riferimento. Credo che a questa diagnosi possano essere riferite le parole che Laqueur scrive riferendosi alla masturbazione: “a questo disagio era collegata la questione se la socialità, o comunque ogni forma di pubblica virtù, potesse sopravvivere alla frenesia del desiderio privato e dell’arricchimento personale” (2003, p.235). Non a caso, fa notare, i contemporanei parlavano del sesso e del commercio in termini simili, in particolare con quel linguaggio che riguardava la possibilità del credito, dal momento che in entrambi gli ambiti il problema “era il desiderio autogenerato che non aveva limiti naturali” (2003, p.236). Non a caso, nella sua analisi la masturbazione si associò parimenti alla diffusione epidemica del romanzo con cui condivideva le medesime caratteristiche e su cui infatti ritornerò nel testo.

4) Il vettore di polarità culturale sarebbe nella teoria di Hacking una delle quattro componenti della nicchia ecologica che permetterebbe e spiegherebbe la nascita e lo sviluppo di quelle che lui chiama malattie mentali transitorie. Ian Hacking definisce malattia mentale transitoria una “malattia che compare in un dato momento, in un dato luogo, per poi sparire” (Hacking, 2004). Tali sindromi sarebbero appunto dipendenti, per il loro formarsi, dalla presenza di un insieme di caratteristiche per designare le quali usa la metafora biologica della nicchia ecologica. Questa metafora sarebbe idonea “a indicarci quei fattori pratici e materiali che, accanto a quelli simbolico-linguistici e genericamente ascrivibili al potere privilegiati da Foucault, portano al prosperare di certe sintomatologie (e a riconoscerle come tali)” (Hacking, 2004). La nicchia ecologica, nella sua descrizione, non è solo sociale, né solo medica, né solo provocata dal paziente o dai medici, ma deriva dal concatenamento di un numero straordinariamente elevato di elementi di tipo diverso che in un certo momento forniscono un riparo stabile ad alcuni tipi di manifestazioni patologiche. Essa sarebbe composta, secondo la sua analisi, da quattro fondamentali vettori che sono: la tassonomia medica (ovvero la malattia deve collimare con una cornice diagnostica più ampia già utilizzata nel passato ed ancora viva nel presente), la polarità culturale (ovvero la malattia mentale si deve situare all’interno di due elementi della cultura contemporanea, uno virtuoso, e uno, con un’accezione negativa, vizioso o tendente al crimine), l’osservabilità (ovvero la malattia deve essere visibile in quanto tale, come sofferenza possibile che si vorrebbe evitare), e infine l’evasione (ovvero deve fornire una forma di liberazione, che non è possibile trovare altrove, nella cultura nella quale sorge).