[Proseguiamo nella ripubblicazione, con cadenza settimanale, del libro collettivo “A sé e agli altri. Storia della manicomializzazione dell’autismo e delle altre disabilità relazionali nelle cartelle cliniche di S. Servolo”. Qui per altri dettagli e per la Prefazione al volume].

il cuore in petto si agita sgomento solo che appena ti veda, e la voce si perde sulla lingua inerte.

Rapido fuoco affiora alle mie membra, e ho buio negli occhi e il rombo del sangue le orecchie.

E tutta in sudore e tremante come erba patita scoloro:

e morte non pare lontana a me rapita di mente.

(Saffo)

Prologo 1

Menetto Angela detta Emma entra per la prima volta nel manicomio di San Clemente il 14 luglio del 1907, a quell’epoca Emma ha 21 anni e la sua cartella è scarna, riporta in calce la diagnosi «stato confusionale», la definisce allucinata e con deliri di rovina.

I primi disturbi mentali duravano da circa 9 giorni, pare in seguito a dispiaceri amorosi: si accusava di colpe commesse, diceva che era perduta, che accoppavano il suo amante. Sa leggere e scrivere, è abbastanza intelligente.

Le cause che hanno determinato il suo smarrimento sono indicate dal medico con la formula di «dispiaceri amorosi». Formula consueta nelle cartelle cliniche delle pazienti del manicomio femminile di San Clemente, lì dove le cartelle cliniche rivelino un “transito manicomiale” e non un ricovero definitivo. Il Manicomio di San Clemente, diversamente dal Santa Maria della Pietà di Roma,2 dispone infatti di una doppia catalogazione delle cartelle dei suoi ex pazienti, divisi rispettivamente in “morti durante l’ospedalizzazione” e “usciti vivi”, ed è in quest’ultima categoria che lo spoglio delle cartelle mi ha suggerito il titolo di questo saggio.

Le cartelle cliniche manicomiali della fine dell’ottocento e il primo ventennio del novecento ci restituiscono un’immagine del dispositivo di controllo sociale al quale le giovinette dell’epoca erano sottoposte. In tale dispositivo il manicomio sembra configurarsi come una formula correttiva di corta decorrenza tramite la quale è possibile recuperare il senno perduto. L’idea che soggiace a questo “internamento temporaneo” è quella Esquiroliana. Secondo Esquirol, infatti, l’alienazione non implica necessariamente una lesione organica e, dunque permanente, del sistema nervoso ma soltanto una momentanea alterazione delle sue funzioni (Esquirol, 1805). Per Esquirol il folle non è altro che un «soggetto che rimanda, deformata e dilatata, l’immagine delle nostre passioni» (Esquirol, 1805, p. 22). L’alienato si configura in questa descrizione non come un soggetto portatore di un’alterità radicale, ma piuttosto come uno specchio deformante che ingrandisce e distorce il sentire comune, le passioni, i sentimenti e il modo di esprimerle. È inoltre interessante notare come proprio il termine “passione” resti al centro dell’indagine Esquiroliana su queste «follie non organiche», nell’opinione dell’alienista francese, infatti, le passioni sono la causa più comune della follia. Erede del pensiero illuminista, Esquirol sembra intendere la dicotomia ragione/passione come centrale nell’ambito dell’alienazione mentale, la passione che si discosta eccessivamente dalla ragione non può che rappresentare un sintomo da ricondurre a un quadro psicopatologico. Inoltre, come il medico stesso rileva, queste momentanee follie dovute a eccessi di passione sono le situazioni in cui acquisisce maggior «utilità» il trattamento «morale» (Esquirol, 1805).

Il concetto di «trattamento morale» era stato coniato dal medico francese Philippe Pinel, nel suo lavoro presso il manicomio di Bicêtre agli albori dell’ottocento. Egli aveva, infatti, osservato come: «le cause determinanti della malattia sono quasi sempre delle affezioni morali molto forti, come un’ambizione esaltata e delusa nelle sue aspettative, il fanatismo religioso, dei dolori profondi, un amore infelice» (Pinel, 1830, p. 81). Pertanto, con trattamento morale egli intendeva che se la malattia mentale era stata generata da una causa morale, solo un trattamento di ordine morale avrebbe potuto curarla, un trattamento che nelle parole di Pinel richiedeva una manipolazione della personalità del paziente, che aveva come scopo la restituzione alla società di un individuo «calmato», le cui passioni morbose erano state contrastate (Civita, Cosenza, 1999). Il carattere del trattamento morale è dunque inteso da Pinel, e successivamente da Esquirol come erede e continuatore del suo pensiero, come eminentemente pedagogico: il medico, che riveste i panni dell’adulto e dell’educatore, e il paziente, che regredisce allo stato di allievo/bambino. Vestigia di quest’impostazione, sopravvissuta anche ai contenuti che l’hanno prodotta, si ritrovano nel gergo manicomiale moderno che voleva che lo psichiatra si rivolgesse ai pazienti chiamandoli “bambino” o “bambina”, secondo una consolidata consuetudine in cui il direttore del manicomio rappresentava, in una sorta di metafora incarnata, il padre di famiglia (Tagliacozzi, Pallotta, 1998).

Inoltre, se secondo quanto affermato da Foucault, durante gli anni a cavallo fra la fine dell’ottocento e gli inizi del novecento, «la famiglia diventa una casa di cura in miniatura incaricata di controllare la normalità e l’anormalità del corpo e dell’anima» (Foucault, 1973-74, p. 116), divenendo dispositivo di controllo «posturale» dell’ordine mentale, d’altra parte la psichiatria si erge a nume tutelare dell’ordine famigliare stesso e le anamnesi delle cartelle cliniche risentono fortemente di un lessico familiare. Le descrizioni eziologiche delle fanciulle internate ricalcano per negazione o per difetto i modelli prescrittivi delle “buone figlie” e delle “buone madri”. Per cui, che l’alienata si «neghi di svolgere le faccende domestiche» (Cartella Clinica di A. Menetto), sfugga all’irrigidimentazione familiare trascorrendo dei giorni fuori casa con il suo amante, o si interessi a uomini sposati, diviene faccenda del buon psichiatra oltre che del buon padre di famiglia, dato anamnestico riportato sulla cartella clinica.

Lo stesso vale con il rapporto dell’alienata con il proprio corpo, anch’esso, infatti, è in senso stretto faccenda domestica, per cui nelle cartelle cliniche compaiono formule come «dimostra eccessiva intimità», «masturbatrice» o «eccessivamente affettuosa». Rispetto all’ordine della gestione del proprio corpo e della propria sessualità, sappiamo che l’isterica occupa un posto d’eccezione, rappresentando il parossismo dell’assenza della norma (Barbetta, 2010), per cui ad esempio su una cartella clinica del manicomio di San Clemente sotto la diagnosi “frenosi isterica” è possibile leggere: «è un’accanita masturbatrice, legatele le mani continua a masturbarsi con il calcagno». Ma la giovinetta alienata che trascorre in manicomio un periodo breve di “rieducazione” per essere poi restituita alle cure e alla sorveglianza della famiglia, non arriva a gesti così clamorosi, ella è tacciata di “stato confusionale”, come Angela Menetto, poiché, come recita la cartella, «compone sonetti a rima baciata».

Angela, detta Emma, come narra la sua cartella, che ha la tendenza ad appartarsi elabora fantasie di fuga, «è in stato depressivo – ansioso con notevole confusione mentale e disorientamento. Non presta alcuna attenzione alle domande che le vengono rivolte». L’indisponibilità al dialogo e il rifiuto del cibo sono due tratti ricorrenti nelle descrizioni del “mal d’amore”, sin dalla sua rappresentazione classica all’interno della tragedia greca.

Parodo: lessico tragico e sopravvivenze ippocratiche

Sposa di Teseo, colpita dai dardi ineffabili di Afrodite, Fedra consuma il suo corpo nella passione segreta per il figliastro Ippolito, reo di aver oltraggiato la dea dell’amore e così da lei punito. Ella rifiuta, come si narra nella parodo, di mangiare e giace muta con le chiome coperte da un velo; Medea, keitai asitos, giace senza toccare cibo, muta e immobile,3 da quando il suo sposo Giasone l’ha abbandonata per contrarre seconde nozze. Ma mentre Medea, donna barbara, può utilizzare le arti magiche per vendicarsi e liberarsi del suo fardello, Fedra, moglie di Teseo, campione della democrazia ateniese,4 rimane vittima della sua malattia (noson), che il coro tratteggia nella parodo, generata dallo scontro interiore di due forze di segno opposto.

Da un lato vi è la forza di eros, elemento di divina provenienza («quando colpisce con tutta la sua potenza, Afrodite è irresistibile»)5 ma anche, ambiguamente, simbolo della natura umana, volta alla conquista dei piaceri. E, dall’altro, il potere della gnome (ragione), il proposito di difendere l’eucleia, il buon nome dei suoi figli. Pur nella sua dolorosa situazione, infatti, Fedra non è dimentica del suo status sociale e delle leggi non scritte che pure regolano il suo mondo («Mi uccide il pensiero di poter un giorno disonorare il mio sposo e i figli che ho partorito»).6 L’eroina ingaggia così una lotta impossibile contro eros-malattia nel disperato tentativo di riconquistare la sofrosyne, ma, come ella stessa narra nel primo episodio, tutti i suoi sforzi appaiono vani:

«Da quando amore mi ferì, io cercai come sopportarlo in maniera più nobile. E cominciai dunque da questo, dal tacere questo morbo (noson) e nasconderlo; poiché non ci si può fidare della lingua, che ben sa consigliare i pensieri degli altri ma si produce da sé stessa gravissimi danni. Poi provvidi a sopportare nobilmente la mia demenza (anoian) vincendola con la virtù. Infine, poiché con questi mezzi non riuscivo a vincere Cipride, decisi di morire, il proposito migliore, nessuno lo negherà» [corsivo mio].7

L’impossibilità di vedere coronato il suo sogno d’amore costringe Fedra ad attuare una disciplina di interiorizzazione («tacere questo morbo e nasconderlo»): ella sa bene che rivelando la sua passione per il figliastro si esporrebbe al biasimo sociale, dunque non può che tentare di celare i motivi del suo turbamento. Risulta significativo, dal punto di vista del lessico, l’uso del termine anoia (follia, stoltezza, mancanza di ragione)8 di cui il poeta si serve per descrivere lo stato psichico in cui versa la nostra protagonista: al fronte dell’imperativo categorico del desiderio, la riflessione non è mai sufficiente, a nulla valgono i buoni propositi e la passione amorosa di Fedra non può che dispiegarsi sul binario della follia.

Vi è un gioco di parole particolarmente caro a Euripide, che mette in evidenza la comune radice di Afrodite, la dea dell’amore presso i Greci, e afrosyne, che sta per l’opposto di sofrosyne, il raziocinio, la capacità di discernere fra il bene e il male e di mostrare nella condotta tale discernimento. Afrosyne deriva da afron che significa privo di ragione, e ha in comune con Afrodite (amore, passione) la radice fren (da cui derivano tante parole del lessico psichiatrico, come frenosi, o frenocomio), che significa intelletto, ragione, ma anche cuore, anima.9 La a- privativa, suggerisce la comunanza fra i due vocaboli: la passione si vuole, dunque, sin dalla sua etimologia, priva d’intelletto, incapace di discernimento. Poiché le passioni, come scriveva Esquirol, possono divenire la causa oltre che il sintomo delle alienazioni mentali: «la follia si manifesta come eccesso di passione, come passione non governata» (Esquirol, 1805).

Esquirol, come la produzione anamnestica che segue la sua impostazione, e la tragedia greca hanno in comune il riferimento alla trattatistica medica ippocratea. Nelle sue cartelle cliniche, particolarissima storia del corpo, il medico greco, descrive, infatti, questo rapporto ambiguo fra un soma sofferente e una psiche alienata, in cui causa ed effetto finiscono per confondersi nelle piaghe di un malessere, quello dell’animo, che può irretire anche un soma apparentemente sano. Paradigmatico a tal proposito appare a Ippocrate, che mescola casi clinici a vicende tratte dalla mitologia e dalla produzione artistica, l’episodio omerico in cui Odisseo incontra il fantasma della madre Anticlea. Alla richiesta del figlio di narrare le ragioni della sua morte Anticlea risponde:

«No, non è venuta la dea a uccidermi in casa con le sue dolci frecce, e nessuna malattia mi ha colpito per togliermi la vita distruggendo orribilmente il mio corpo: è la nostalgia di te, l’angoscia per te, l’amore per te, Odisseo, che mi hanno tolto la vita».10

I mali dell’animo possono dunque distruggere il corpo: non una malattia organica, il nosos, ma la nostalgia, il tormento, l’amore hanno fiaccato il corpo della vecchia madre di Odisseo (Ciani, 1983).

Primo episodio: Il sangue versato

Prova della rispondenza fra l’impianto teorico esquiroliano, su cui riposa la costruzione delle cartelle cliniche di San Servolo e San Clemente, e la trattatistica ippocratea potrebbe essere anche rinvenuta nel fatto che nel caso dei deliri erotici e in generale dei ricoveri femminili, alla craniometria si sostituisce la descrizione del flusso mestruale, e l’irregolarità del flusso è utilizzata come prova dell’alienazione della paziente, alla stregua delle irregolarità della scatola cranica. Nell’opera del medico greco l’utero è descritto come mobile, capace di spostarsi all’interno di un corpo femminile concepito come canale fra due bocche.

Incalzata dal suo utero errante come da un oistros [pungolo],11 la giovinetta dovrà aprire il suo corpo alla katharsis mestruale, poiché se trattenuto nel suo defluire il sangue, «umore imprigionato, si diffonde diffusamente nel corpo, blocca il respiro e dà il desiderio di impiccarsi» (Sissa, 1992, p. 112). Come osserva acutamente Giulia Sissa, commentando il Le malattie delle donne, «[l ]’immagine di un utero vagante, che può liberamente spostarsi dal proprio luogo naturale (…) permette di organizzare in un solo quadro nosologico, il soffocamento isterico, una serie estremamente differenziata di sintomi» (Sissa, 1992, p. 156). Si parla di katharsis mestruale poiché con l’espressione verbale khatareìn gli ippocratici facevano riferimento a tutte le secrezioni corporee, spontanee o provocate. Pertanto, il fluire del sangue catameniale è, già nel lessico che lo descrive, un processo di purificazione (Andò, 2000).

La descrizione della regolarità del flusso mestruale rappresenterebbe per l’alienista del primo novecento, erede di tale concezione, un modo per definire (e scongiurare!) episodi psicotici e autolesionisti. L’interpretazione che vede il flusso mestruale come potenzialmente eversivo ha lasciato molte tracce non solo nel folklore popolare di molte regioni dell’Italia meridionale (Lombardi Satriani, 2000), ma anche in contesti contemporanei dichiaratamente scientifici. In una lettera indirizzata alla professoressa Alessandra Graziottin, direttore del Centro di ginecologia e sessuologia medica H. San Raffaele Resnati di Milano, una donna quarantacinquenne scrive:

«Sono una donna normale per il 75 per cento della mia vita. Divento una mina vagante, aggressiva e violenta, nel restante 25 per cento, la settimana prima del ciclo. Sono abbastanza tranquilla per tre settimane. Poi mi comincia una tensione interna tremenda, una sorta di collera sorda, non so nemmeno io perché o contro chi, un’irritabilità ingovernabile che mi porta a esplodere per la minima contrarietà in ogni ambito della vita […]».

A questa lettera la prof.ssa Graziottin risponde definendo la settimana che precede il ciclo come «sindrome premestruale»:

«Si tratta di una forma di “sindrome premestruale” particolarmente impegnativa. Nel 4-6 per cento delle donne, infatti, le variazioni ormonali della fase premestruale scatenano un terremoto neurochimico, che va a scardinare uno dei sistemi di comando emotivo fondamentale, quello che regola le emozioni potentissime di collera e di rabbia.

Aumentano allora la tensione interiore sorda, l’irritabilità, la vulnerabilità quindi a iper-reagire anche al minimo fattore di disturbo. Viene inibita la capacità di autocontrollo, che di solito trova nel lobo frontale l’alleato più forte per modulare le nostre emozioni. Non ultimo, fluttua fortemente anche l’umore, che tende a virare al nero. Il risultato è quel misto di violenza verbale, di aggressività, di perdita di autocontrollo e di crescente distruttività che lei descrive. Questa tempesta ormonale può scatenare un vero e proprio furore omicida. Non a caso gli psichiatri hanno definito come “sindrome disforica della fase luteale tardiva” questa sintomatologia esasperata che può costituire un’attenuante importante anche negli omicidi, se compiuti in questo stato mentale. Si riconosce, infatti, che la donna affetta da sindrome premestruale grave abbia una ridotta capacità di intendere e di volere, a causa di questo sconquasso biologico, che tende a peggiorare nei dieci anni prima della menopausa» (Graziottin, 2006).

Tra le anamnesi delle pazienti del Manicomio di San Clemente e le parole del direttore del Centro di ginecologia si iscrive quel passaggio, nella storia della psichiatria, da una concezione che vedeva la mente come un ente morale a un modello che mette al centro del proprio interesse il cervello come organo (Rose, 2006). Gli sviluppi della neuroanatomia a partire dagli anni trenta, infatti, avevano riportato l’attenzione dalla mente al cervello, con l’introduzione di nuove tecnologie come la tomografia computerizzata (TAC) negli anni settanta e la tomografia con emissione di positroni (PET) negli anni ottanta. Queste tecnologie permettevano di osservare il cervello in vivo e non più solo nelle sperimentazioni sui tavoli dell’obitorio, concorrendo così allo sviluppo della ricerca psichiatrica nella direzione della sperimentazione chimico-fisica. La ricerca delle immagini della malattia all’interno di un organo osservabile restituisce alla psichiatria il suo volto biomedico e rende possibile quella parcellizzazione della nosografia che è alla base di qualunque sistema tassonomico. Accanto all’introduzione di nuove tecnologie e conseguentemente a essa, la ricerca farmacologica ha contribuito a cambiare il volto della psichiatria, e in primis il suo apparato diagnostico. La sperimentazione neurochimica, infatti, con l’introduzione degli psicofarmaci nell’orizzonte delle terapie ha gettato quello che David Healy ha definito «un ponte fra comportamento e neurochimica» (Healy, 2002, p. 106).

Questo ha generato una torsione di significati nell’intendere simboli come il sangue mestruale. Ovvero mentre nella trattatistica classica, come in quella ottocentesca, esso è considerato potenzialmente eversivo in un’ottica morale, nella visione odierna il sangue mestruale viene associato allo stesso potere eversivo ma che s’iscrive in un’interpretazione strettamente biomedica, e ancor meglio psichiatrizzata. Ciò è rinvenibile nella descrizione della «sindrome premestruale» non solo nelle parole della dottoressa Graziottin ma anche, come lei stessa sottolinea, nella trattatistica giuridica che riconosce a questi episodi di momentaneo smarrimento del sé come legalmente rilevanti ai fini di un giudizio. È interessante notare come, anche nel discorso scientifico proposto dalla dottoressa, rimangano tracce, forse vere e proprie sopravvivenze, del lessico ippocrateo. L’umor nero citato dalla Graziottin non sembrerebbe molto lontano dalla descrizione della bile nera del medico greco Areteo. O ancora, secondo Areteo, «se la bile nera rimane in basso, cioè nella regione epigastrica, si ha la malinconia; se raggiunge la testa sopravviene la pazzia».12 La parola umore, infatti, trova la sua etimologia proprio nella trattatistica medica antica, con umori s’indicavano (e si indicano in un lessico desueto) i liquidi corporei, e l’umor nero altro non è se non la bile nera, agente patogeno descritto da Areteo, di qui la sopravvivenza nel linguaggio quotidiano della locuzione “avere un umore nero”.

Secondo episodio: il manicomio come strumento di rieducazione

Il secondo ingresso di Angela Menetto è datato 6 marzo 1911, questa volta la giovane ha 26 anni, e la diagnosi è trascritta dubbiosamente a matita e seguita da un punto interrogativo: «demenza precoce?». Le cause riportate a seguito dell’incerta diagnosi sono ancora una volta: «patemi amorosi», ma questa volta accompagnate dal termine «recidività» a indicare che trattasi di un secondo ricovero. L’anamnesi della ragazza recita:

«molto laboriosa, anzi eccessivamente laboriosa, rimaneva un po’ sconcertata se costretta alquanto lungamente all’aria e al riposo (…) ha sofferto di patemi d’animo e dispiaceri in famiglia (…) da circa tre mesi passava la notte insonne, mangiava poco (…) in questi ultimi tempi ha avuto delle lipotimie, (…) è diventata clamorosa, tormentata da illusioni; interpretava falsamente quanto accadeva intorno a lei».

Angela è laboriosa, svolge i lavori di casa con solerzia, ma trascorre le notti insonni e non mangia, è soggetta a brevi perdite dello stato di coscienza (lipotimie) e non sembra, ai suoi familiari, capace di cogliere la realtà intorno a lei. Inoltre, diviene «clamorosa». È difficile interpretare quale significato il termine “clamoroso” potesse assumere nel lessico psichiatrico dei primi del novecento. Potrebbe costituire un modo per indicare le grida e gli schiamazzi (dunque il produrre clamore) ma, analizzando le altre cartelle cliniche che riportano eziologie simili a quelle di Angela, potremmo ipotizzare che con “clamorosa” si voglia indicare una clamorosità dell’agire, che in altre cartelle è riportata come “eccessiva affettività”, o “esagerazione del senso intimo”. Queste formule sembravano indicare rispettivamente la mancanza di pudore in pubblico nel manifestare i propri affetti e la tendenza alla masturbazione.

Sul finire degli anni venti, Gramsci scriverà nei suoi Quaderni dal carcere che le crisi morbose degli individui sono determinate dall’aumentata coercizione sociale esercitata su di essi da parte dell’apparato statale (Q. 2, 3, p. 2140). In altre parole, mutuando quanto sostenuto da Gramsci per analizzare le cartelle cliniche oggetto del nostro interesse, per produrre delle fanciulle “clamorose” è necessaria una società caratterizzata dal silenzio, o quantomeno dal silenzio femminile. Così Maria Busso di diciannove anni cui è diagnosticata una «mania con furore», che «canta, grida, bestemmia e ingiuria» e la cui eziologia recita «amore tradito», sembra aver tradito posturalmente la richiesta della società in seno alla quale vive. Il suo dolore, causato dal tradimento dell’amato, deve rimanere silenzioso, composto, per non incorrere nel rischio di essere medicalizzato.

Come scrive Foucault descrivendo quello che lui chiama «dispositivo sessualità», il tentativo di disciplinare la sessualità passa innanzitutto dal suo occultamento, come se il sesso stesso vivesse sotto la minaccia «non apparire, se non vuoi scomparire». Prodromi della sessualità, le passioni, sembrano subire lo stesso destino di occultamento (Foucault, 1976).

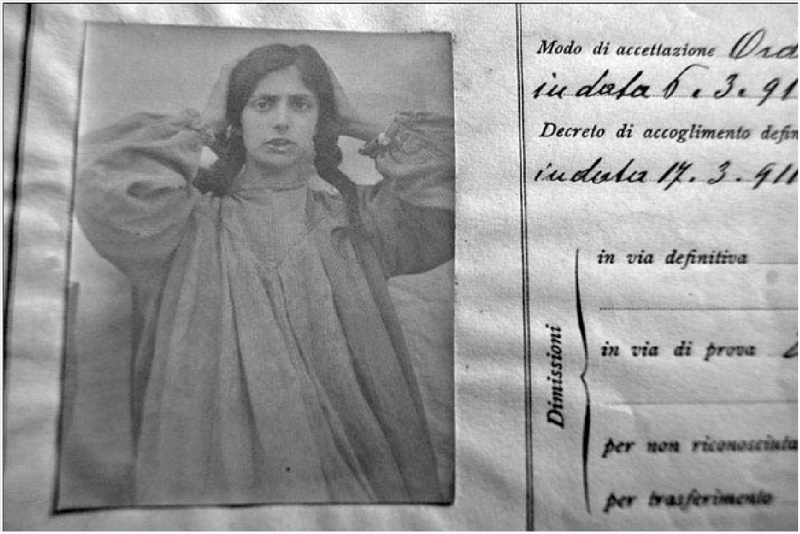

A riprova di questa necessità di essere ricondotte alla norma le pazienti donne venivano talvolta fotografate con oggetti che richiamavano alla femminilità operosa e disciplinata, come il fuso, simbolo della tessitura, arte femminile per eccellenza.

Con la nascita della clinica, come argomentato da Foucault, mentre lo sguardo medico penetra nel corpo, la psichiatria è costretta a rimanere in superficie e mappare il corpo e in particolare il viso, come fenotipo di una predisposizione interiore (Foucault, 1972 trad. it. 1998). Così i ritratti lombrosiani restituiscono una maschera tragica del folle, una maschera che mima nella propria disarmonica espressione il proprio disagio interiore. Le cartelle cliniche del primo novecento offrono, infatti, un apparato iconografico denso in cui l’immagine della malattia può essere catturata quanto dalla penna dello psichiatra tanto dall’obiettivo del fotografo.

Nella diagnosi di Angela il sociale si occulta dietro lo psicologico, ma non del tutto: rimane l’eziologia a tradire la presenza di una componente sociale. L’oggettivazione dei “dispiaceri amorosi” intesi come categoria dell’esperibile, ma anche, liminalmente, del morboso, permette di vedere l’invisibile, d’intravedere il movimento micropolitico (implicito), lì dove il livello macropolitico (esplicito) risulta occultato dalla psichiatrizzazione della dis-aderenza alle norme sociali. Così nella cartella clinica di Sommavilla Caterina, di quarantotto anni, ricoverata nel luglio del 1912 e dimessa un paio di mesi dopo, si legge «agitata, volubile, romantica». Tre aggettivi legati alla sfera del sentimento, dell’innamoramento, che non sono però ritenute condotte canoniche accettabili per una donna che sfiora i cinquant’anni.

Bisogna però desistere dal leggere questo dispositivo di normalizzazione come esclusivamente punitivo, esso è in certi casi anche uno strumento di protezione lì dove le norme giuridiche non sono reputate sufficienti per tutelare le giovinette. Così leggiamo di Iolanda Manfrè, di appena 14 anni, ricoverata con la diagnosi di «frenastenia», nella cui scheda anamnestica si legge: «ricovero richiesto dal padre perché la fanciulla è stata violentata da un uomo sposato di 40 anni», i sintomi riscontrati nella ragazza al momento del ricovero sono: «tendenza all’ozio», e «si tagliuzza le vesti».

Presso gli antichi greci recidersi le chiome o tagliarsi le vesti era un segno di cordoglio, e secondo Ernesto de Martino tale segno diviene nelle giovani contadine meridionali il simbolo di una pena interiore, una modalità per sillabare diversamente un dissenso impronunciabile. Così scrive l’antropologo in Sud e Magia (1959):

«A. L., contadina di Viggiano prossima alla prima mestruazione, cadeva ogni giorno in una crisi momentanea che durava appena il tempo per farsi un taglio a forma di croce sul vestito: subito dopo si “risvegliava” e non si rendeva conto di aver compiuto il gesto. (…) Il taglio inconsapevole dei vestiti non costituisce un caso isolato: a Pisticci ci sono stati riferiti molti casi analoghi e così pure in altri villaggi lucani. È anche diffuso, nelle stesse condizioni di crepuscolarità e d’incoscienza totale, il taglio dei propri abiti di sposa della ragazza prossima al matrimonio: è qui da chiedersi se l’impulso in questo caso non esprima avversione verso il futuro sposo e le nozze imminenti, il che non parrà strano se si tiene in conto della tradizionale pratica dei matrimoni combinati nei quali il gradimento della ragazza conta poco».

Nelle note di De Martino il tagliarsi le vesti da parte delle fanciulle dei villaggi pugliesi e lucani appare come il precipitato materiale del desiderio, represso, di tagliare i lacci delle proprie catene. Se le femministe si slacciavano i corsetti, le alienate sembrano tagliuzzarsi l’abito che le vuole giovani spose, come se questo recidersi le vesti fosse, fuor di metafora, un modo per invocare la recisione dell’habitus (Bourdieu, 1972) che le perimetra come corpi domesticati all’oiconomia (intesa come disciplina del domestico) di un destino prescritto dall’intorno sociale.

Nel 1937 K. Horney definì il nevrotico come una persona che è stata esposta in modo particolare a certe difficoltà ambientali e che ha interiorizzato le contraddizioni della sua cultura senza riuscire in seguito a risolverle (Horney cit. in Jervis, 1959, p. 291). Ciò che propongo è di operare una torsione di significati di quest’affermazione, operando non una lettura antropologica della patologia, ma sottolineando la lettura patologica della condizione sociale. Coloro che non interiorizzavano le contraddizioni della propria cultura e non riuscivano a risolverle in un’appartenenza acritica al loro intorno sociale stracciavano il proprio habitus attraverso una serie di gesti, alcuni dei quali alfabetizzati dal vocabolario della politica divenivano consce opposizioni; altri, poiché privi di una disciplina del dissenso e non addomesticati da nessuna dottrina, confluivano nel discorso patologico.13

Nella lettura demartinana, la verginità, descritta come «momento crepuscolare» è analizzata come una condizione di passaggio in cui l’identità della fanciulla risulta sospesa: il corpo della vergine, celato agli sguardi, protetto dalle mura dell’oikos, è un corpo fragile, un corpo che dovrà essere rimodellato per poter declinare la prescrizione della norma. Il pericolo racchiuso nel corpo virginale è da ricercarsi, dunque, proprio in questa sua assenza di definizione, nella vulnerabilità dei suoi confini. Un corpo che nessuna istituzione definisce e nessun tempio protegge, è un corpo in pericolo ma anche un corpo pericoloso: poiché, se sfugge alla norma, assume i tratti di «un’incoscienza totale» (rif. Cit. De Martino).

Stasimo: La disciplina del sesso

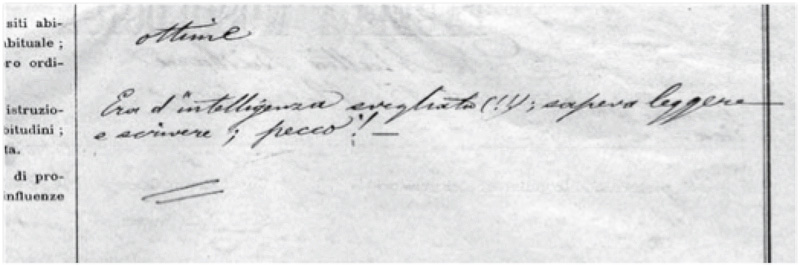

La commistione fra l’ambito religioso e quello medico-psichiatrico, e quindi delle due istituzioni che ne sono il perno, la chiesa e il manicomio, è ancora riscontrabile in questi anni, tanto che in una cartella clinica del 1884, accanto ad una diagnosi di “frenosi isterica”, leggiamo nell’anamnesi «era d’intelligenza, sapeva leggere e scrivere, peccò!», con riferimento a De Mattia Barbara di diciannove anni che secondo quanto raccontato dai genitori allo psichiatra aveva una relazione con un uomo sposato.

La commistione acquisisce un valore simbolico forte quando simboli evidenti della cristianità possono essere ritrovati nelle cartelle cliniche, così ad esempio in una cartella clinica del 1876 si trova la foto di Tognati Maria che sostiene un grosso crocifisso con lo sguardo attonito, al lato capeggia la diagnosi «mania lucida» e l’anamnesi recita «indole del delirio: erotico e vanitoso».

La sessualità, fino a quel momento terreno strettamente vigilato dalla morale cattolica, tanto da essere definito dagli storici “monopolio della Chiesa” (Pelaja, Scaraffia, 2008) diviene durante il primo trentennio del Novecento terreno di dibattito nell’ambito delle scienze sociali. Il medico inglese Havelock Ellis pubblicò fra il 1897 e il 1928 sette volumi sulla psicologia sessuale, Freud scrisse circa la libido, Bertrand Russel propose la sua analisi del rapporto fra morale e matrimonio. Come ben descritto dall’antropologo polacco Bronislaw Malinowski, grande estimatore dell’opera di Ellis, sono gli anni in cui si comincia a pensare al sesso come «una forza sociologica e culturale più che una mera relazione fisica fra due individui» (Malinowski, 1929).

Eppure, attraverso l’analisi delle cartelle cliniche, è possibile osservare come la progressiva secolarizzazione della società e il proliferare di opere intellettuali sulla sessualità nei primi del novecento non sembrano aver prodotto un allentamento dei lacci della normazione della condotta morale (in particolare delle donne), quanto aver sottratto il compito di controllo e di sanzione alla Chiesa, generando una nuova opera di medicalizzazione.

Anche nella letteratura dell’epoca, indirizzata alle fanciulle europee altolocate, non è difficile rinvenire degli esempi di questa disciplina incorporata della sessualità, corredati di vere e proprie “istruzioni” a uso delle giovinette per disciplinare le proprie passioni. Nel suo romanzo Sense and Sensibility, coevo all’opera di Esquirol, la scrittrice inglese Jane Austen, ad esempio, descrive le due diverse condotte di fronte all’affacciarsi del primo amore di due sorelle della borghesia inglese della fine del settecento. Elinor, che mostra “honor” (onore) e “duty” (dovere), e Marianne che invece agisce guidata solo dalle sue passioni. Abbandonata dal suo amante, Marianne è colpita da una malattia ignota che la costringe a letto fra la febbre e i deliri, e che si è auto provocata esponendosi alle intemperie in un momento di acuto dolore per la perdita dell’oggetto del suo amore. Guarita dalla malattia, anche grazie alla solerzia e alle cure della sorella “assennata”, Marianne recupera il contegno degno di una lady, scusandosi con sua sorella per non aver mostrato la stessa morigerata condotta.14 Che l’amore sfortunato e l’attitudine passionale della ragazza possano essere dati eziologici che la gettano in una condizione di malattia, è dato comprovato dalla sua doppia guarigione, quella relativa alle febbri che attanagliano il suo corpo e quella relativa alla condotta che devia dalla norma. Il termine stesso eziologia, trova la sua radice nel termine greco aition che significa di causa, ma anche colpa. La colpa, in tal senso, è parte della causa del male, il malato non è innocente, egli si è macchiato di una colpa che genera la malattia con la certezza meccanica del rapporto causa/conseguenza. Il lieto fine che la Austen regala alle sue protagoniste sembra sancire la decisiva vittoria del senno sulla sensibilità: perfino la passionale Marianne rinuncia al vagheggiato amore per convogliare a giuste nozze con un uomo più anziano, ma onesto e affezionato.

Terzo episodio: la cura del parto

Il terzo ricovero di Angela, nel giugno del 1913, è legato a un altro momento topico della femminilità: il parto. La diagnosi riportata nella cartella clinica rimane «demenza precoce» (è ancora scritta a matita, ma poiché due ipotesi sembrano poter produrre una verità, il punto interrogativo è scomparso). Nelle cause del delirio è indicata «metrorragia post partum ed esaurimento puerperale», l’anamnesi dice che la giovane donna «è diventata insonne, allucinata, esprime discorsi incoerenti, è disordinata, inappetente e ha deliri depressivi e di colpa».

Come scriveva Euripide nell’Ippolito, facendosi interprete del pensiero Ippocrateo che, come abbiamo visto, ha avuto grande influenza nella trattatistica psichiatrica ottocentesca: «Nella natura della donna/ l’equilibrio è difficile/ i travagli del parto e i deliri dell’amore/le procurano infelicità e tristezza».15 Il corpo femminile ritratto da Ippocrate come cavo e imprevedibile, acquisisce pienezza materiale e di senso nell’evento del parto, poiché la gravidanza rende l’utero pesante e lo immobilizza, impedendone un patogeno vagare. Ma nel momento in cui si apre, nell’istante del parto, il corpo cavo si espone a una possibilità patogena, l’equilibrio degli umori che fluiscono verso l’esterno è fragile e un eccessivo sanguinamento, o la mancata espulsione della placenta, possono alterare l’instabile equilibrio dei fluidi corporei generando una perdita, non già di sangue, ma anche di senno, della partoriente.

Al seguito dello squilibrio dei suoi fluidi corporei provocato dal parto, Angela appare nuovamente privata della capacità di aderire in maniera costante e coerente al ruolo sociale che le si è assegnato. Torna a essere insonne e a esprimere pensieri “incoerenti”, mentre il suo delirio di colpa può essere facilmente interpretato, dal lettore moderno, come una proiezione, tutt’altro che insensata, della detta certificata incapacità di Angela di incorporare la norma e di giovare della condizione di madre. La cartella clinica di Angela sembra dichiarare l’incapacità della ragazza di relazionarsi con le norme e con il sistema sociale in cui sono iscritte. La sua de-menza, il suo allontanamento dalla mente, è in realtà un allontanamento dalla norma, dalla prescrizione che la vuole figlia, giovinetta educata e conforme, poi madre.

La psichiatria contemporanea chiama le situazioni in cui la neo-mamma risponde alla nascita del proprio figlio con un atteggiamento di angoscia e di difficoltà nell’entrare in comunicazione “empatica” con il neonato come “sindrome depressiva post-partum”. Diagnosi che riposa sull’idea che:

«[l]a gravidanza, per i profondi cambiamenti biologici, psicologici e sociali che comporta, può così rappresentare un importante fattore di stress ed essere quindi considerata di per sé sia agente eziologico per l’insorgenza di disturbi psichici in soggetti vulnerabili che elemento favorente condizioni di scompenso psicopatologico in donne già affette da patologia psichiatrica» (Giardinelli, Cecchelli, Innocenti, 2008, p. 212).

Nel lessico psichiatrico contemporaneo si perde il significativo legame otto-novecentesco fra la stato di ansia della neomamma e lo spargimento del suo sangue (metrorragia), non essendo un fluire eccessivo di umori corporei a provocare l’esaurimento, è l’idea stessa della gravidanza a essere investita di carattere patogeno.

I significati legati al parto come simbolo della femminilità e apoteosi della stessa si sono trasformati nel tempo, fino a perdere la matrice ippocratea di “cura” e di “ripristino dell’equilibrio” nei fluidi corporei, che poteva invertirsi di segno, come accade nella clinica ottocentesca presa in esame solo qualora la perdita dei fluidi corporei superasse la quantità propria della katharsis, e producesse un disequilibrio nella già precaria armonia degli umori corporei femminili. Eppure, mentre l’anatomia di un utero mobile occultava la radice sociale della collocazione della donna nel ruolo di madre, mettendo la gravidanza alla stregua di una cura, sorta di stato di grazia offerto all’instabile universo femminile, la nuova lettura pur abbandonando le metafore degli squilibri dei fluidi corporei, non abbandona del tutto l’occultamento dell’universo sociale in favore di quello psicopatologico.

Il DSM IV, ad esempio, divide i disturbi post partum in due macro categorie, una definita “baby-blues” (frequente quanto momentanea “alterazione dell’umore” della partoriente), e all’altra “strutturale” che viene ricondotta a quadri psicopatologici come il “disturbo bipolare” o i “disturbi depressivi maggiori” (DSM IV, p. 454-55). In entrambi i casi, sia nel “baby blues” che nella depressione, l’orizzonte sociale della madre risulta acriticamente dissolto nell’analisi della costanza umorale della partoriente. Umorale, recita il DSM, poiché, come precedentemente sottolineato, il discorso sugli “umori” femminili sopravvive allo svincolamento dagli umori corporei risignificandosi come attitudine psicologica della paziente.

Esodo

La cartella clinica di Angela si chiude con un IV ricovero dove, nel febbraio del 1914, all’età di ventinove anni, viene definita per la prima volta in preda a «eccitamento maniaco, pericolosa per sé e per gli altri», il 21 giugno, ormai calma, forse disciplinata, Angela esce dal Manicomio di San Clemente e dalla Storia.

Nel ventesimo secolo la diagnosi di “follia d’amore” è lentamente scomparsa, i significati a essa legati sono scivolati lentamente fino ad afferire a quadri diagnostici in cui si sono parcellizzati, e in cui hanno in qualche modo perso il loro legame con il corpo, sono diventati sintomi di quadri psicopatologici distinti. La nascita di diagnosi come “sindrome premestruale”, o “depressione post-partum” cui si è fatto riferimento nel testo possono essere considerati buoni esempi di questo slittamento di significati e della psichiatrizzazione del concetto di umore.

Anche le difficoltà legate alla gestione di una vita “relazionale sana” e di una condotta sociale equilibrata sono sfuggite alla follia d’amore tardo ottocentesca per confluire in altre eziopatogenesi.

Nel descrivere l’affettività di Temple Grandin, una delle più celebri diagnosticate autistiche del nostro secolo, Oliver Sacks prende in prestito il termine “multiverso” del filosofo e psicologo statunitense William James (1842-1910). Per James vivere in un multiverso significa «fare esperienza del mondo come una collezione di momenti», momenti che seppur densi di infiniti particolari di grande realismo, non risultano fra loro correlati (James in Sacks, 1995, p. 326). La vita relazionale di un autistico, secondo Sacks, non sarebbe dunque scevra di emotività, ma dotata di un’emotività contestuale che non implica la costruzione di una relazione. Ciò che renderebbe il disabile relazionale tale sarebbe, in questa logica, non l’incapacità di vivere delle emozioni intense in determinate situazioni, quanto l’incapacità di creare dei legami, di cogliere i nessi di significati tra queste emozioni nel tempo. La stessa Grardin descrive la sua percezione del mondo come una moltitudine di «sensazioni tormentosamente amplificate e altre volte inibite fino a essere cancellate» (Grandin, 1986, cit. in Sacks, 1995, p. 341). Questo alternarsi fra amplificazione e perdita delle proprie sensazioni ricorda le anamnesi delle fanciulle clamorose di San Clemente, che alternano la solerzia nei lavori di casa, che sembra all’alienista la prova di una corretta disciplina d’interiorizzazione, al clamore, alla confusione di un soffrire amplificato che sfugge alle maglie del controllo sociale.

Così, l’indicibilità delle proprie emozioni, che passi attraverso un processo d’interiorizzazione socialmente indotta, o attraverso un essere (o un percepirsi) incapaci dell’espressione delle stesse, riconduce al medesimo sgomento, alla medesima rottura con la relazionalità prescritta, con la vigente normazione dell’emozione, giacché ogni società ne possiede una e giudica e marginalizza chi non vi aderisce. Incapaci di relazionarsi secondo le richieste della società che le circonda, le giovani internate di San Clemente devono essere considerate “malate” poiché, come per la Marianne di Jane Austen, solo attraverso l’esperienza di dolore esse potranno apprendere a esibire la retta condotta.

Riferimenti bibliografici

Austen, J., Sense and sensibility, 1811, trad. it. Ragione e sentimento, Oscar Mondadori, 2011.

Barbetta, P., I linguaggi dell’isteria. Nove lezioni di psicologia dinamica, Mondadori, 2010.

Bourdieu, P., Per una teoria della pratica con tre studi di etnologia cabila, Raffaello Cortina, 2003.

Ciani, M. G., “Lessico e funzione della follia nella tragedia greca”, Bollettino dell’Istituto di filologia greca, vol. I, 1974.

Ciani, M. G., Psicosi e creatività nella scienza antica, Marsilio, 1983.

Civita, A; Cosenza, D., La cura della malattia mentale, Bruno Mondadori, 1999.

De Martino, E., Sud e magia, Feltrinelli, 1959.

De Martino, E., La terra del rimorso, il Saggiatore, 1961.

Detienne, M., Dioniso e la pantera profumata, Laterza, 1983.

Dodds, E. R., I Greci e l’Irrazionale, La Nuova Italia editrice, 1978.

Du Bois, P., Il corpo come metafora: Rappresentazioni della donna nella Grecia antica, Laterza, 1990.

Esquirol, J. E. D., Des passions, considérées comme causes, symptômes et moyens curatifs de l’aliénation mentale, 1805, trad. it. (a cura di) Galzigna, M., Delle passioni, considerate come cause, sintomi e mezzi curativi dell’alienazione mentale, Marsilio, 1982.

Faranda, L., Le lacrime degli eroi, Pianto e identità nella Grecia antica, Jaka Book, 1992.

Faranda, L., Dimore del corpo, Profili dell’identità femminile nella Grecia classica, Meltemi, 1997.

Foucault, M., La nascita della clinica, Einaudi, 1979.

Foucault, M., Il potere psichiatrico (corso al Collège de France 1973-74), Feltrinelli, 2010.

Foucault, M., La volontà di sapere, Feltrinelli, 2005.

Giardinelli, L.; Cecchelli, C.; Innocenti, A., “Disturbi psichiatrici in gravidanza”, Giorn Ital Psicopat 2008; 14: 211-219.

Gramsci, A., Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana, 4 voll., Einaudi, 2007.

Healy, D., The creation of Psychopharmacology, Harvard University Press, 2002.

Healy, D., “Shaping the Intimate: influences on the Experience of every-days nerves”, Social Study of Science, 2004; 39; 219.

Ippocrate, Natura della donna, (a cura di) Andò, V., Rizzoli, 2000.

Jervis, G., Considerazioni neuropsichiatriche sul tarantismo, in De Martino, E., La terra del rimorso, Il Saggiatore, 1961.

Lombardi Satriani, L. M., De Sanguine, Meltemi, Roma, 2000.

Malinowski, B., La vita sessuale dei selvaggi nella Melanesia nord-occidentale, Raffaello Cortina, 2005.

Pigeaud, J., La maladie de l’âme, Etude sur la relation de l’âme et du corps dans la tradition médico-philosophique antique, Les Belles Lettres, 1981.

Pigeaud, J., La follia nell’antichità classica, La mania e i suoi rimedi, Marsilio, Venezia, 1995.

Pinel, P., Trattato medico-filosofico sopra l’alienazione mentale: di Filippo Pinel, Orcesi, 1830.

Pelaja, M.; Scaraffia, L., Due in una carne. Chiesa e sessualità nella storia, Laterza, 2008.

Rose, N., La politica della vita. Biomedicina, potere e soggettività nel XXI secolo, Einaudi, 2008.

Sacks, O., Un antropologo su Marte, Adelphi, 2010.

Sissa, G., Madre e materia: sociologia e biologia della donna greca, Bollati Boringhieri, 1983.

Sissa, G., La verginità in Grecia, Laterza, Bari, 1992.

Tagliacozzi, B., Pallotta, A., Scene da un manicomio. Storia e storie del Santa Maria della Pietà, Edizioni Scientifiche Magi, 1998.

———

Note:

2) Che prendo qui a termine di paragone poiché è uno dei più grandi archivi psichiatrici creati ai fini di analizzare l’istituzione manicomiale, tramite il progetto “Carte da legare” avviato dall’Ufficio centrale beni archivistici nel 1999 (www.archivi.beniculturali.it/SARM/Carte_da_legare/FrameCDL.html). Inoltre uno studio sulle cartelle cliniche femminili che può essere considerato un punto di riferimento è quello realizzato, nell’archivio del Santa Maria della Pietà, da Vinzia Fiorino (2002).

3) Medea, vv. 24-25.

4) Secondo il mito greco, è stato Teseo a riscattare gli ateniesi dalla sudditanza rispetto a Micene, rappresentata dal mito con l’obbligo di mandare in sacrificio i propri fanciulli al Minotauro. Lo stesso nome Teseo ne indica la centralità e la relazione con la polis, esso condivide, infatti, la radice con la parola thesmos, il termine greco che sta per istituzione (Kerenyi, 1959).

5) Ippolito, vv. 447-448 (traduzione di Guido Paduano).

6) Ippolito, v. 420 (traduzione di Guido Paduano).

7) Ippolito, vv. 392-399 (traduzione di Raffaele Cantarella).

8) Dal Dizionario Greco-Italiano di Lorenzo Rocci, edizioni Dante Alighieri, 1943.

9) Di matrice ellenistica, pertanto successivo a Ippocrate, il significato di fren come diaframma, citato nei saggi di B. Catini e P. Barbetta, cfr. Vernant, Mito e pensiero presso i Greci, 1965 (trad. it. Einaudi, 1988).

10) Odissea, libro XI, vv.198-203, traduzione di Maria Grazia Ciani.

11) L’oistros è il pungolo, materiale e psichico, da cui è incalzata la giovinetta greca, sul simbolismo dell’oistros e sui suoi antecedenti mitici cfr. De Martino, “La terra del rimorso” pp.199-208.

12) Areteo, libro III, V, 4, citato da Ciani, Psicosi e creatività nella scienza antica, p. 42.

13) Nel campo delle scienze sociali, quesiti simili a questi erano stati posti con quasi dieci anni di anticipo da E.Goffman. Scrive il sociologo canadese ne Il rituale dell’interazione (1988 [1967]): «ciò che per gli psichiatri è malattia mentale per il pubblico è generalmente un comportamento offensivo». Il problema –seguendo il ragionamento di Goffman- sta nel fatto che la nostra società non possiede una descrizione tecnica dei comportamenti approvati, per questo si rende necessario domandarsi quale tipo di ordine sociale sia specificatamente connesso al comportamento psicotico. Durante lo svolgersi della nostra giornata ci troviamo normalmente in situazioni comunicative, in tali situazioni l’individuo (sano) sceglie il proprio registro di interazione secondo “schemi approvati di azione, associazione e compartecipazione”. «Agire in modo psicotico, quindi, -scrive Goffman- significa molto spesso associarsi nel modo sbagliato con altri quando si è alla loro presenza diretta; ciò comunica qualcosa, ma le infrazioni non sono in prima istanza infrazioni della comunicazione ma piuttosto delle regole del trovarsi insieme».

14) Sense and Sensibility fu il primo romanzo di Jane Austen, che nella sua prima pubblicazione si firmò semplicemente “a Lady”.

15) Euripide, Ippolito, vv. 161-164, traduzione di Maria Grazia Ciani.

———

Immagine di copertina:

Sabrina Manfredi, Gian Lorenzo guarda Ludovica, Roma 2021.