«Quando ero un bambino, gli anziani mi insegnarono che la pazienza è una virtù umana. Un prerequisito per acquisire le abilità di un cacciatore di successo era la capacità di aspettare perfettamente fermi, in assoluto silenzio, per lunghi periodi di tempo. In una vasta terra come l’Artico, il suono si estende facilmente per lunghe distanze. Per poter prendere la mia prima foca dal suo foro per la respirazione sul mare ghiacciato, dovevo possedere un cuore di ferro e la determinazione di aspettare fino a quando la foca non veniva da me. Imparai presto che non era facile ingannare un animale che viveva nel proprio ambiente e praticare il suo stesso gioco come un predatore».1

Ho sempre immaginato che il lavoro del naturalista e di chi si occupa di letteratura abbiano molte più cose in comune di quanto si creda. Il naturalista e lo scrittore devono necessariamente sviluppare un’abilità quasi sovrumana nell’osservare e ricevere informazioni e percezioni lontane nel tempo e nello spazio, per cogliere e creare corrispondenze sempre più rilevanti e vertiginose. Poiché anche i libri sono organismi viventi e i veri scrittori si occupano del vivente, e il vivente non è del tutto definito, è selvatico, sfugge, sorprende, spaventa, spesso si ribella, si muove su linee e dimensioni che sfidano il pensiero e la vita stessa. Il pensiero al di là della carta non è cosa morta, proprio attraverso la sua perenne riproduzione nell’atto creativo non fa che riaffermare la materia e la materia stessa non è che pensiero per chi riesce a vederla e plasmarla. Così come esistono tante specie di organismi viventi esistono tante specie di libri, alcuni devono ancora venire alla luce, altri sono già stati scritti ma attendono nel buio, dimenticati o semplicemente ignorati, attendono che qualcuno li trovi e li classifichi. Tuttavia, il compito del naturalista, o quello dello scrittore, non è soltanto di trovare o di classificare, il fine non è il laboratorio, la carriera accademica o la biblioteca, il fine è la diffusione e la connessione, è alzare la posta in gioco, rimettere tutto in discussione, stimolare ancora di più la curiosità e la volontà, allargarle su aree non ancora visitate, non abbandonare la ricerca e l’avventura per sedersi comodi sulle proprie verità o sui propri meriti, o peggio, su quelli altrui. Se esiste una saggezza, essa non vive sicuramente su uno scaffale, per quanto ricco o nobile possa essere. Una narrazione che non porti, un giorno, all’azione, o che non nasca da essa, è una specie distruttiva e autodistruttiva, destinata all’estinzione, che la natura ha deciso di trasformare o di sostituire con altri organismi che riescono a sopravvivere meglio grazie alle immense possibilità date dalla loro interazione con la biodiversità e dalla cooperazione. Un libro può essere per questo motivo un essere vivente molto pericoloso, nonostante il suo aspetto statico e innocuo. E chi va in esplorazione, naturalista o scrittore e lettore, deve conoscere bene i rischi e agire con molta disciplina. Deve entrare in uno stato di trance, come scriveva il biologo Edward O. Wilson, recentemente scomparso. Bisogna agire con cautela e pazienza, con un’attenzione apparentemente disinteressata, quasi priva di giudizio, ma capace di percepire soprattutto i minimi particolari. Chi va in esplorazione deve lasciarsi tutto alle spalle, tutto ciò che credeva di conoscere, spogliarsi per un attimo dei panni dell’uomo civilizzato e tornare come un bambino verso la propria madre, o come uno straniero nella sua patria natia. Deve, in poche parole, riscoprire la caccia. Deve ricominciare a cacciare così come pensa, e a pensare così come caccia. L’artista, lo scienziato, il filosofo, hanno tutti in comune l’archetipo del cacciatore preistorico. E, proprio come l’archetipo che hanno in comune, hanno sulle spalle la responsabilità di tenere in vita la comunità alla quale appartengono. Devono portare coraggio e nutrimento.

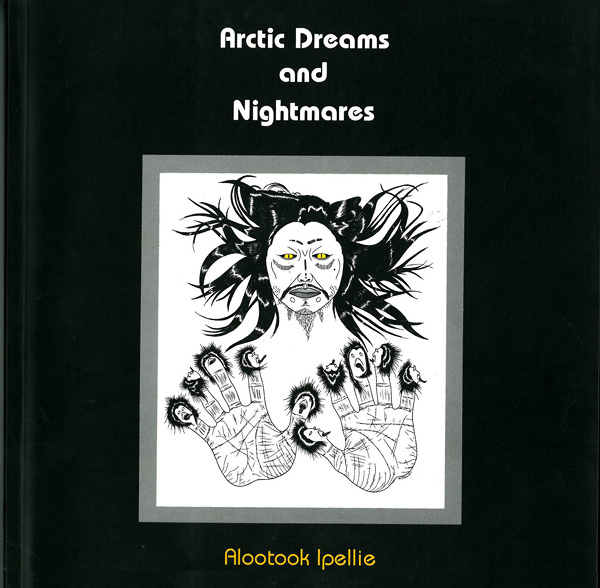

Nonostante io dia molto credito al pensiero e alla riflessione, o anche al vagabondaggio virtuale, so che le mie esplorazioni migliori sono sempre quelle che mi portano fuori casa. Quando entrai in una libreria di Bologna mi trovavo nello stesso stato di trance del naturalista, e in quello stato la mia attenzione venne catturata da un libro chiamato La voce come medium. Storia culturale del ventriloquio di Steven Connor (Sossella, 2007). A ipnotizzarmi fu l’illustrazione in copertina: una figura dagli occhi demoniaci, i lunghi capelli sollevati, mossi da un vento che forse era lì ma che non riuscivo a sentire, le mani aperte, spinte in avanti, come a volermi soffocare o rapire. Sulle estremità delle dita le teste di grottesche creature, le lingue rettili tese in assordanti urla infantili che potevo quasi riuscire ad ascoltare. Essendo da sempre interessato alla musica e a tutto ciò che riguarda il suono, essendo un cantante e sperimentando diverse forme di canto, soprattutto quelle più lontane dalla nostra cultura, quella immagine fu per me una rivelazione. La figura, forse uno sciamano, aveva le labbra chiuse. Erano le sue mani a parlare, o a cantare. La voce viene cantata dalle mani. Le mani cantano la voce. Ecco il principio, la possessione. Immaginazione e Volontà creano il suono, il suono crea la parola, e la parola crea la realtà. La realtà viene modellata dalle parole come l’argilla dalle mani. Era la precisa rappresentazione di un processo artistico autentico, artigianale. Aprii il libro e lessi il nome dell’illustratore: Alootook Ipellie.

Alootook Ipellie nacque nel 1951 in un accampamento di caccia sulle rive dell’isola di Baffin, in Canada. La sua famiglia, come tutti gli Inuit, conduceva una vita semi-nomade, sopravvivendo grazie a tutto ciò che la terra dava loro.

«Nel duro ambiente dell’Artico, un errore o mancanza di giudizio potevano significare un disastro certo. Osservando, ascoltando e praticando ciò che gli anziani facevano, mi venne infusa la volontà di sopravvivere per il momento e tirare avanti per un altro giorno. Essendo giovane ed esposto a questo tipo di mentalità, imparai ad essere assetato di vita. Oggi, questa stessa sete è fermamente posizionata nel mio cuore e nella mia mente» (p. 6).

Durante l’adolescenza venne poi inviato dal governo nel sud del Canada per ricevere una educazione più “alta”. Lì venne in contatto con la cultura e i valori dei colonizzatori europei, studiò nelle loro scuole, ma come molti della sua comunità, non riuscì ad inserirsi e trovare lavoro, continuando a vivere nell’emarginazione della città e nella nostalgia della sua precedente vita. Decide di dedicarsi all’arte, ma non riesce a completare gli studi e torna nella sua terra di origine. Continua tuttavia a disegnare e fare pratica, nella speranza che il suo lavoro susciti l’interesse del mondo “moderno”.

«Ho dunque deciso che la cosa saggia da fare è semplicemente concentrarsi sulla natura creativa della mia mente. Accade perciò che la mente ha bisogno di essere continuamente intrattenuta o preoccupata per poter sopravvivere il mondo banale nel quale siamo nati così, senza tante cerimonie. […] Noi umani dobbiamo chiederci come potrebbe essere diventato il mondo se non fosse stato benedetto con la creatività dei suoi artisti» (pp. 10-11).

Con il crescente interesse del governo canadese nei confronti dell’arte Inuit e delle loro problematiche sociali, Ipellie dona voce alla sua comunità decidendo di pubblicare nel 1993 un libro chiamato Arctic Dreams and Nightmares per l’editore Theytus Books. L’opera ha una genesi curiosa: i racconti nascono prima come illustrazioni. Dalle immagini disegnate, poi, Ipellie sviluppa le sue storie, concludendole con un glossario di parole Inuit. Le venti storie contenute nel volume ci dicono che siamo di fronte a un’opera d’arte di assoluta importanza e forse unica nel suo genere, dato che gli esempi di letteratura Inuit nel mondo sono pochi o addirittura inesistenti. Arctic Dreams and Nightmares è prima di tutto uno straordinario trattato di decolonizzazione culturale, oltre che il frutto maturo di un artista che fa dell’integrità la sua arte. Integrità che è soprattutto potenza dell’identità, attaccamento alle origini, ai costumi e alle tradizioni di un popolo in via di estinzione, ormai devastato dall’inquinamento, dall’alcolismo, dalla mancanza di risorse, dalla violenza e gli abusi di una cultura che sui valori cristiani, sul denaro e sullo sfruttamento ha impostato le basi del suo impero. Immaginate dunque di essere uno dei membri di questa comunità sradicata, di non riuscire ad integrarvi nel mondo nuovo, che vi è stato imposto con la forza, immaginate di voler salvare voi e la vostra gente dall’indifferenza culturale dei conquistatori. Che cosa potete fare?

«Una cultura resiliente può schivare tutti i colpi e sopravvivere intatta. È la volontà e l’orgoglio perpetuo dei nostri anziani che ci hanno aiutato a conservare gli antichi miti, storie e leggende, così che la generazione attuale può assorbirli e passarli alle generazioni future. Gli Inuit sono stati più fortunati di altri gruppi indigeni nel conservare la loro cultura ed il loro linguaggio, perché vivono nel lontano Artico, relativamente isolati dal resto del mondo» (p. 14).

Quello degli Inuit è un mondo dove la Cultura non è ancora divenuto un organismo a sé stante, elitario e totalitario, ovvero un’istituzione. La Cultura è strettamente legata agli altri organismi che la circondano, e dipende da questi per sopravvivere. Dunque, cultura e sopravvivenza sono la stessa cosa. Non esiste in tal senso una separazione drastica, tragica, tra Natura e Cultura, come il nostro decadente sistema occidentale vorrebbe farci credere da molti secoli. Esistono ancora i canti e le narrazioni orali, che permettono più fluidità, trasmissione e funzionalità rispetto alla scrittura. L’arte è a disposizione di tutti. Lo sciamano ed il cacciatore hanno la stessa funzione, in forme diverse. L’artista non è considerato un fenomeno da baraccone, come lo era Ipellie fuori dalla sua comunità, nella società canadese del Ventesimo secolo. Prima che la letteratura divenisse anche collezionismo, spreco, chiacchiere da salotto, premi letterari, feste e vesti sfarzose, la finzione agiva come forza, energia di una tribù per garantirne la sopravvivenza. In un ambiente ostile come quello dell’Artico, gli Inuit dovevano contare su qualsiasi cosa garantisse loro la conservazione. I sogni, ad esempio. «Se intendete distruggere un individuo o una cultura, distruggetene i sogni», scriveva William Burroughs in Terre Occidentali (p. 75). I colonizzatori europei hanno cercato di distruggere i sogni degli Inuit, così come quelli di tante altre culture sparse nel mondo. Meno diversità significa meno creatività, meno capacità di trovare soluzioni o alternative alla vita. Il sogno, prima di diventare preda di analisi freudiane, era tra le basi che fondavano una cultura, era la tecnologia che la teneva in vita. I sogni e gli incubi raccolti nei racconti di Ipellie non sono solo i sogni e gli incubi di Ipellie, ma quelli di un intero popolo. L’immaginazione di Ipellie stravolge simboli e destruttura miti, fondendo nell’immaginario Inuit e figure dell’immaginario dei colonizzatori, come Satana, Cristo, le Gorgoni, Shakespeare, Brigitte Bardot, i bluesmen americani. Il risultato è esuberante, tragicomico, l’intento è naturalmente quello di denunciare l’oppressore, ma anche di trovare una sorta di terreno comune. Ciò è espresso pienamente nella tensione religiosa che accompagna quasi tutti i racconti, dove lo sciamanesimo delle origini e il cristianesimo si incontrano.

|

|

|

|

Esperienze estatiche al di là della coscienza, in regioni sospese tra la vita e la morte, ermafroditi, metamorfosi mostruose, improbabili unioni sessuali, incontri con divinità ancestrali, crocifissioni, agonie, castrazioni, esecuzioni, triangoli amorosi, conflitti tra sciamani e cacce sanguinose. Timore e gratitudine popolano lo spirito Inuit. La natura rappresentata non è pastorale, non è idilliaca, non è il giardino che ci piacerebbe abitare, non è il campo da coltivare o la foresta da distruggere. È un universo perturbante, indomabile, violento, spesso fuori controllo, dove si deve vivere costantemente all’erta. L’immaginario weird artico di Ipellie non ha paragoni nella letteratura europea o internazionale. O, se ci sono, potrebbero essere molto forzati. L’Artico è ancora una terra tanto aliena, almeno culturalmente, quanto quelle regioni interstellari che sogniamo di esplorare un giorno. Quella di Ipellie è una dimensione intermedia, un compromesso tra due culture che forse non saranno mai destinate a incontrarsi davvero, se non attraverso l’arte. Gli Inuit sono ancora in parte oscuri, a differenza di altri nativi americani. Ne abbiamo conoscenza solo grazie ai diari dell’esploratore danese Knud Rasmussen, a documentari come quello sull’artista Kenojuak Ashevak, Eskimo dei The Residents, o qualche film più o meno famoso. Più recentemente, la cantante Tanya Tagaq ha portato a un pubblico più ampio le antiche tradizioni artiche fondendole con le sensibilità musicali attuali. In Italia, l’antropologo Matteo Meschiari ha destato di nuovo l’interesse pubblicando Artico Nero.

Siamo tuttavia ancora molto lontani da una vera e propria integrazione nei nostri programmi culturali. Ma la nostra necessità attuale è anche quella degli Inuit, dato che la pandemia è ancora in corso, la catastrofe climatica è già alle porte e l’ambiente in cui viviamo diventerà sempre più ostile e i nostri strumenti attuali obsoleti. Come sopravvive una cultura giunta al tramonto? Il nostro impero secolare sta crollando e lo sappiamo. È già troppo tardi. Storie come quelle di Ipellie possono aiutarci a comprendere che ognuno di noi può costruire il suo proprio immaginario, anche nell’emarginazione e nell’indifferenza, anche da outsider, e condividerlo con gli altri. Il pericolo è, come il sogno, una necessità biologica. La necessità crea azione e cooperazione per sperimentare nuove forme di vita. Sognare è potere. Anch’io ho un sogno, ovvero che qualche editore di buon cuore accetterà di pubblicare la mia traduzione di questo prezioso libro, così da diffonderlo fra tutti gli occhi e le mani che vorrebbero visitarlo per attingerne nutrimento.

———

Note:

———

Immagine di copertina:

Alootook Ipellie, Self-Portrait: Inverse Ten Commandments, 1993 (particolare).