[Proseguiamo nella ripubblicazione, con cadenza settimanale, del libro collettivo “A sé e agli altri. Storia della manicomializzazione dell’autismo e delle altre disabilità relazionali nelle cartelle cliniche di S. Servolo”. Qui per altri dettagli e per la Prefazione al volume].

«Trasformare l’isola dell’abbandono e della separatezza nel luogo dal quale, tramite la ricerca e la scienza, collegare l’isola alla città e la cultura agli strati marginalizzati dell’umanità».1

L’isola di San Servolo nasce come sede monastica e tale rimane fino al 1630, anno in cui venne utilizzata per la prima volta come opera assistenziale, adibita temporaneamente a ospedale per gli appestati. Nel 1715, su decisione del Senato, divenne il nuovo Ospedale Militare sotto la direzione dei Padri Ospedalieri di San Giovanni di Dio, chiamati Fatebenefratelli.2 L’aumento cospicuo dei feriti tra le truppe della Repubblica, occupate in particolare nella guerra contro i turchi, aveva infatti reso l’Ospedale Militare di Sant’Angelo di Castello non più sufficiente.

Il nuovo Ospedale militare accoglie dapprima soldati e militari e solo in un secondo momento arrivarono sull’isola per cercare custodia i primi “pazzi”.

Il primo maniaco fu ricoverato a San Servolo nel 1725 e si trattava di un patrizio veneto, come affermato dalla documentazione a proposito:

«[…] Ill.mo Signor Lorenzo Stefani fu Sebastiano di anni 32, fu condotto in questa isola per ordine dell’Eccelso consiglio dei Dieci come pazzo. […] Fu elevato per ordine del suddetto tribunale il giorno 30 novembre 1732 e portato in casa sua […]».

Dopo il 1754 inizia a prendere forma un’attività più terapeutica nei confronti dei “pazzi”. I folli ricoverati per tutto il Settecento, almeno fino al 1797 quando cadde la Repubblica di Venezia, erano persone che avevano parenti in grado di pagare la retta mensile, per lo più nobili e borghesi benestanti. Per i folli poveri il destino era diverso: li attendeva la pubblica fusta, un battello fatiscente ormeggiato di fronte a Palazzo Ducale, usato fin dal 1545 per l’addestramento forzato dei marinai e come luogo di pena e da monito per la popolazione che, passando davanti ad essa, aveva sempre presente quale fosse il destino degli irregolari.

Nel corso della seconda metà del Settecento i ricoverati classificati come “pazzi” aumentarono, recando una serie di problemi legati all’organizzazione e alla convivenza con altri degenti, tanto che il Senato accettò nel 1792 la proposta di costruire un ospedale appositamente per i pazzi. Il 1797 rappresenta un anno di forte cambiamento. Tramonta la Repubblica e Venezia cade sotto il dominio dei francesi, si decide di porre fine alla pratica d’internamento nella pubblica fusta e di convogliare tutti i folli poveri, di entrambi i sessi, a San Servolo a spese dell’erario. L’assetto ospedaliero dell’isola si consolida ulteriormente nel 1798 quando il governo francese viene sostituito da quello austriaco e nel 1804 l’ospedale assume la denominazione di “Manicomio Centrale dei due sessi”. Il 1834 è l’anno dei trasferimenti decisivi, i folli vengono suddivisi in “clamorosi” e “tranquilli”. I primi rimarranno al morocomio diretto dall’ordine Fatebenefratelli a San Servolo. I secondi verranno portati all’ospedale civile di San Giovanni e Paolo insieme alle donne, che successivamente saranno trasferite dal morocomio femminile interno all’ Ospedale all’isola di San Clemente nel 1873.

È interessante considerare che nonostante tutti i cambiamenti politici e amministrativi dell’istituto di San Servolo, la sua direzione sia sempre stata riconfermata ai Fatebenefratelli fin dal 1715. La vocazione all’assistenza ai malati e ai poveri di questo ordine religioso, unito ai metodi dell’alienistica ottocentesca, si incrociano molto bene nella figura particolare di padre Prosdocimo Salerio (1815-1877). Salerio era nato a Milano in una famiglia agiata, secondo di nove figli, e nella sua crescita viene educato alla morale cristiana, tanto che a diciotto anni chiede di entrare nell’ordine di San Giovanni di Dio e dopo quattro anni riesce a far parte a pieno titolo dei Fatebenefratelli. Dopo una formazione chimico-farmaceutica a Milano, Salerio ottiene il titolo di medico chirurgo presso l’università di Padova. Il suo approdo a San Servolo è datato 1847 dapprima come medico assistente, poi direttore (1853) e infine come medico primario del manicomio.

Salerio cerca di migliorare la qualità della vita dei degenti. Introduce provvedimenti e nuovi mezzi curativi, in accordo con l’orientamento degli scienziati italiani ed europei, in particolare con la ripresa delle innovazioni terapeutiche lasciate da Pinel ed Esquirol in Francia. Egli favorisce anche la pratica e lo studio della medicina con l’acquisto di tecnologie per la sala chirurgica. Inoltre, nel 1851 la biblioteca viene incrementata notevolmente e il restauro della farmacia e la creazione di un gabinetto di fisica e storia naturale vanno ad aggiungersi alle opere svolte da Salerio nei suoi anni di direzione.

In Salerio la fiducia per la scienza era accompagnata da uno spirito critico che lo portava a discernere quelle che potevano costituire le innovazioni migliori da adottare da quelle che invece potevano essere inadatte o inefficaci. Salerio raccomanda agli infermieri di

«accattivarsi la fiducia dei poveri alienati, ed acquisire con essa la maggior possibile conoscenza del loro carattere, delle loro idee, dei loro sentimenti, delle loro tendenze e abitudini, condizione indispensabile per conseguire quella costante normalità disciplinare, che può in parte almeno prevenire molti e gravi inconvenienti».3

Punto importante dell’attività di Salerio è la sua capacità di mettere in relazione l’uso di mezzi repressivi con gli aspetti della cura morale, ovvero con attività produttive nelle officine, negli orti, nella sartoria o nella calzoleria; perché per lui il vero progresso non è l’abolizione dei mezzi repressivi che occorrono, ma il rendere più raro il bisogno della loro applicazione. Dopo la morte di Salerio, la direzione del manicomio viene affidata nel tempo a diverse figure; Cesare Camillo Minoretti fu una di queste. Direttore del manicomio dal 1889 al 1902 egli venne destituito dall’incarico di direttore in seguito a una ispezione da parte della commissione della Deputazione Provinciale di Venezia il 27 Novembre 1901. Minoretti venne assolto dal suo incarico a causa dell’abuso di mezzi coercitivi e per le condizioni generali in cui erano tenuti i pazzi nel manicomio di San Servolo, come si evince dalla relazione finale che seguì l’ispezione. In un secondo momento vennero sospesi anche tutti gli altri membri dei Fratebenefratelli prima affidando ai padri solo le funzioni di infermieristica e successivamente, il 27 febbraio del 1904, revocando definitivamente loro ogni compito, obbligandoli a lasciare l’isola, al fine di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione sia del manicomio di San Servolo che di quello di San Clemente, in base al nuovo statuto approvato con regio decreto il 24 marzo 1904.

Lo scandalo del manicomio veneziano ebbe larga risonanza tanto che il dottor Augusto Tamburini, in quegli anni presidente della Società Freniatrica italiana, dedicò particolare spazio a questo caso sia nella rivista della Società, sia nel Corriere della Sera, più largamente diffuso all’opinione pubblica. Punto fondamentale di discussione all’interno della Società era infatti la promozione di una legge specifica che salvaguardasse i degenti e normalizzasse l’amministrazione dei manicomi. In questo contesto il caso Minoretti accelerò la presentazione al Parlamento della legge sui manicomi, che rispondeva più a esigenze di organizzazione medica, che al bisogno di modificare i metodi di cura che di fatto restavano quelli di contenzione, a giustificazione della reale o presunta pericolosità del malato. È così che nonostante la legge del 1904, che comunque non prevedeva reali disposizioni circa la cura del paziente, il funzionamento entro le mura del manicomio non cambiò in modo radicale rispetto a prima della destituzione dei Fatebenefratelli. Quel processo di oggettivazione e destorificazione del malato continuò il suo decorso anche sotto la direzione dal 1935 al 1969 del dottor Giovanni Fattovich, direttore sia di San Servolo che di San Clemente; entrano allora nell’ottica della contenzione e del controllo anche gli elettroshock, l’approccio organicistico e quello farmacologico. Inoltre i problemi logistici, quali il sovraffollamento, l’assenza di mezzi, la carenza di medici e di personale specializzato e competente nel campo dell’assistenza comportarono un ulteriore peggioramento delle condizioni in cui erano costretti a vivere i degenti. Dopo Fattovich, ci furono almeno due figure importanti che presero la direzione di San Servolo: Giorgio Sacerdoti (1969-1970) e Edoardo Balduzzi (1970-1971). Questi due medici cercarono di introdurre dei punti di rottura e innovazione nella gestione del manicomio; il primo con tentativi d’inserimento della psicanalisi secondo una politica di continuità terapeutica, il secondo con l’adozione di metodi sperimentati negli Stati Uniti e in Francia, come l’approccio gruppale e biopsicosociale. A questi movimenti che facevano vacillare il potere istituzionale, rappresentato dal manicomio, seguì la chiusura definitiva, nell’agosto 1978, del manicomio di San Servolo, dopo l’approvazione della legge Basaglia (legge 180), sul trattamento terapeutico delle persone affette da malattie mentali, e dalla legge 833 riguardante l’istituzione del servizio sanitario nazionale. Nel 1979, per volontà della provincia di Venezia, viene costituita la fondazione San Servolo I.R.S.E.S.C. (Istituto per le Ricerche e per gli Studi sull’Emarginazione Sociale e Culturale) con il compito di ricostruire e salvaguardare la storia dell’assistenza psichiatrica della città, attraverso la catalogazione e la conservazione degli archivi ospedalieri. Questa operazione viene inserita nel 2001 nel progetto della Soprintendenza Archivistica “Carte da Legare”, che si propone di inventariare e informatizzare in modo omogeneo tutti gli archivi sanitari nazionali, al fine di semplificarne la consultazione e il confronto.

La nascita di questa struttura, volta alla custodia di un patrimonio archivistico che comprende l’intero archivio sanitario-amministrativo degli ex Ospedali psichiatrici di Venezia, ha permesso al nostro gruppo di ricerca di prendere visione, attraverso le cartelle cliniche, del sapere e delle pratiche in uso nei manicomi di metà Ottocento. La struttura della cartella clinica muta nel corso del tempo; tale mutamento non è meramente formale, in quanto implica un diverso approccio all’esame del paziente, in particolare in riferimento alla diversa importanza attribuita alle informazioni psicologiche rispetto a quella, crescente, attribuita a quelle organiche.

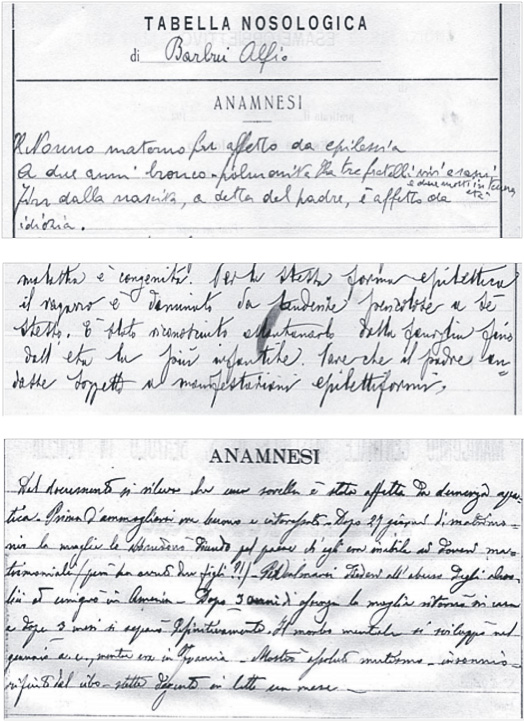

È tra l’inizio dell’Ottocento e la metà del secolo che la cartella clinica entra a far parte della prassi manicomiale. Le prime compilazioni e sistematizzazioni delle informazioni circa i degenti in tabelle nosografiche risalgono al 1842 e si riferiscono agli “uomini usciti” con la dicitura “tabella da appendersi al letto del maniaco” e che l’anno successivo muterà in “tabella del maniaco”. Inoltre, nel 1857, compare una nuova scheda, che riporta il titolo “Morocomio centrale maschile in San Servolo di Venezia” e il campo “Classificazione” indicante genere, specie e causa della malattia. Si passa dunque da mere lettere di accompagnamento indicanti l’entrata in manicomio del paziente, a organizzazioni schematiche che entrano a far parte della routine clinica e che permettono di identificare il paziente e la sua malattia.

Dalla struttura semplificata delle prime due tabelle si passa dunque a quella più complessa del 1857. In quest’ultima le informazioni raccolte riguardano innanzi tutto l’arrivo della persona al “Morocomio”4 (cognome e nome del degente, giorno d’entrata, provenienza da un’eventuale altro ospedale e indicazione dell’accompagnatore); in secondo luogo vengono i dati anagrafici (luogo di nascita e domicilio, genitorialità, età, professione e stato civile), seguiti dall’indicazione di “Spettanza del carico”. In terzo luogo si procede con gli indici della registrazione della tabella per l’archiviazione, sotto la quale si trova la dicitura “Compendio storico della malattia”, dove è descritto in maniera discorsiva il decorso della malattia: i primi sintomi, eventuali parenti affetti da malattie mentali o simili, eventi particolari della vita del paziente ritenuti determinanti per la formazione della malattia e comportamento tenuto dalla persona. Infine, sul fondo del frontespizio, vi era un ulteriore campo da compilare: “Classificazione = Genere, Specie, e Causa della malattia da cui è affetto”, dove si trova il nome della malattia da cui si pensava fosse affetto il degente, secondo la nosologia di derivazione esquiroliana. Inoltre vi si trova l’eventuale data di morte, e la sua causa, o la data dell’eventuale uscita dal manicomio dopo il risanamento. Nella pagina seguente il frontespizio, la sintesi della malattia viene argomentata nello spazio “Andamento e cura della malattia”, dove vi si appunta anche la cura e l’alimentazione da tenere e vi si trovano considerazioni di giudizio sulla cronicità o meno della stessa. Questa parte discorsiva veniva aggiornata ogni qualvolta si effettuavano visite (solitamente una volta al mese) al paziente, registrandone rigorosamente la data.5

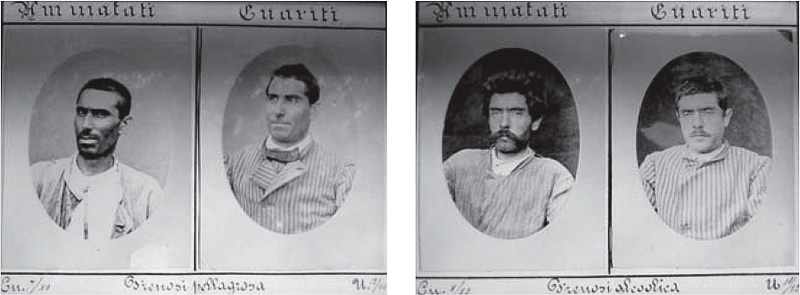

A partire dal 1874 questa tipologia di cartella clinica si arricchisce di un nuovo elemento: si inizia ad incollare la foto del paziente al momento della sua entrata nel “Morocomio”. L’utilizzo della fotografia sul frontespizio sarà un tipo di informazione che perdurerà per tutta la durata dell’istituzione manicomiale, tanto da venirgli dedicato, con il passar del tempo, uno spazio apposito sul fronte della tabella. Da una parte l’introduzione della fotografia serve a identificare ogni singolo individuo nell’archivio, sempre più vasto, del manicomio, dall’altra le fotografie assumono, insieme ai dati “antropometrici” e “sintomatologici”, anche uno scopo diagnostico, con il compito di documentare l’estraneità della follia.

Nel corso degli anni ottanta dell’Ottocento cambierà l’impostazione della tabella, orientandosi verso una specifica raccolta dei dati organologici e delle misurazioni antropometriche, in sostituzione a un’analisi più discorsiva della malattia. Sotto la voce “Compendio storico della malattia” si iniziano ad appuntare, a penna ed in modo schematico i campi di “Anamnesi”, “Eziologia”, “Diagnosi”, “Cura”, “Stato presente”, finché non viene adottato un nuovo modello di cartella, che, a differenza della prima, sarà molto schematica e dettagliata e strettamente legata a un punto di vista organicista della malattia.6 Cambia innanzi tutto la denominazione da “Morocomio” a “Frenocomio”.7 Il frontespizio viene diviso in due colonne, in quella di sinistra rimangono i dati anagrafici, a cui si aggiunge l’indicazione della religione e della condizione economica; nella colonna di destra troviamo i dati sulla condizione fisica del degente e la cosiddetta “Diagnosi frenopatica”, che comprende i seguenti campi: “Nome classificatorio della malattia”, “Causa”, “Epoca dell’invasione”, “Recidività”, “Indole del delirio”, “Epifenomeni”, “Nevropatie e processi morbosi concomitanti”, “Successioni morbose”, “Esito”. In fondo a destra veniva sempre appuntata la morte del paziente o la data di uscita.

Interessante è analizzare i cambiamenti nelle pagine interne della cartella clinica: una serie di voci specifiche che il medico deve limitarsi a riempire. In questo modo si perde la struttura narrativa con cui inizialmente veniva condotta l’anamnesi, insieme alle coloriture e alla profondità di indagine sul contesto di provenienza dei degenti e sul contesto di provenienza della malattia, il tutto in funzione di una maggiore immediatezza di lettura della cartella. Anche le parole dei pazienti, che talvolta venivano richiamate nel corso della narrazione, da qui in avanti non si troveranno più se non, sporadicamente, nelle pagine riservate all’andamento del ricovero. Infine nella terza e nella quarta pagina della cartella si dispiega l’“Esame oggettivo e soggettivo del paziente”, in cui si trovano le misure antropometriche: altezza, peso e quattordici specifiche misurazioni del cranio. Quindi la lista prosegue con l’annotazione dei “Caratteri esterni” e “Apparati interni” del paziente, della “Temperatura”, dello stato di “Sensibilità” e della “Motilità” e nella pagina successiva l’elenco si arricchisce ulteriormente di altre voci.

Dallo spoglio delle cartelle cliniche si è potuto notare come, in questo tipo di cartella, spesso i campi non venivano tutti completati; la rigidità delle voci, per quanto specifiche potevano essere, non aiutava a delineare la malattia del paziente e rendeva dispersiva la raccolta di dati, tanto che, dal 1884, compare un altro modello di cartella clinica.8 Cambia ancora la denominazione di San Servolo, che da “Frenocomio” diventa “Manicomio”;9 la divisione delle due colonne viene rispettata così come le diciture che vi si trovano, ma al suo interno troviamo cambiamenti che vertono verso una semplificazione strutturale. Ritorna la discorsività come metodo di annotazione e la cartella si struttura in tre sezioni: l’“Anamnesi”, nuovamente campo libero e non più organizzata in punti; l’“Esame oggettivo e soggettivo” viene sostituito da un più semplice “Esame somatico”, in cui si fa rientrare l’immodificato schema della craniometria e dello “Stato e funzioni dei diversi apparati e organi”; infine nella terza pagina troviamo l’“Esame psichico del degente”. Con il passaggio da cartelle cliniche più aperte, che lasciavano spazio alla narrazione, a cartelle cliniche più strutturate si può notare come da quest’ultime la soggettività venga spinta sempre più a margine, fin quasi a scomparire; l’importanza è assunta dai cosiddetti “dati obiettivi”, a discapito della storia dell’internato. Le problematiche del soggetto e della comunità d’appartenenza, che si possono evincere dagli scritti medici, vengono utilizzati per evidenziare la presunta natura cerebrale della malattia, la sua ereditarietà ed immutabilità.

Se da una parte la presa visione di questo materiale, la sua lettura, permette di individuare la struttura e le modalità di un sistema come quello manicomiale e di analizzare lo sguardo medico e le categorie con cui si cercava di comprendere la follia, dall’altra il trovarsi di fronte a dei dati anagrafici, a una fotografia, porta l’osservatore ad aspettarsi l’emergere di una storia personale, una narrazione che comprenda anche un vissuto di sofferenza. Ci si aspetta che dall’anamnesi, la vita del malato prima del ricovero, dall’esame psichico, cioè lo stato attuale del paziente, e dall’andamento clinico, il proseguimento della sua vita all’interno del manicomio, possa esserci rivelato il suo vissuto soggettivo. Queste aspettative non vengono però confermate: oltre ai dati anagrafici, lo stato socio-economico e una breve storia familiare, tra l’altro non sempre presente, pochissimo emerge sull’individualità del ricoverato, niente che lo distingua da tutti gli altri degenti. Anche la parte anagrafica, collocata accanto alla diagnosi, sembra scomparire. Entrambe sono registrate sul primo foglio della cartella, benché la pratica psichiatrica preveda che la diagnosi venga espressa solo dopo un certo tempo di osservazione. In questo modo, la lettura a posteriori della cartella, non può prescindere dalla diagnosi, di cui il lettore è “costretto” a prenderne atto fin da subito. Dati anagrafici e diagnosi così ravvicinati non fanno altro che promuovere l’identificazione della persona con la diagnosi stessa.

Ad avvalorare ciò, dal 1874, compare l’immagine fotografica, che si va a collocare tra la diagnosi e i dati anagrafici. Se in un primo momento essa aveva la mera funzione di identificare i degenti, un’analisi a posteriori ne fa emergere il suo utilizzo, a livello psichiatrico, al fine di oggettivare la persona. La fotografia ferma lo spazio e il tempo, dando un’apparente impressione di ordine e di controllo. L’ossessione di confinare la malattia mentale in categorie classificatrici si trasferisce nella fotografia psichiatrica, che diventa un mezzo per manipolare l’immagine dell’altro. L’obiettivo della fotografia non è quello di lasciare trapelare una soggettività, ma dare identità alle espressioni del diverso: i malati sono identificati per le loro deformità, per il loro sguardo “allucinato”. In questo contesto l’immagine del folle non è un ritratto della sua persona ma un simbolo della malattia mentale da cui egli è affetto: la storia del soggetto viene cancellata, il suo contesto di vita, la sua cultura e le sue esperienze vengono annullate.

Non trapela mai un vissuto di sofferenza se non nei casi in cui, allegate alla cartella clinica, si trovano lettere personali (Fig. n.1), che testimoniano un epistolario tra il degente e la famiglia o il degente e le istituzioni.

Da questi documenti emerge in modo prorompente il disagio e la singolare soggettività. Lettere che gridano un bisogno di relazione, di speranza, di richiesta di aiuto, quasi sempre ignorato o messo a tacere, a volte persino di denuncia contro un sistema manicomiale imposto loro e che li priva di ogni diritto sulla loro persona. Esemplare il caso di Antonio Elia e la sua incessante lotta, fatta di 24 lettere di denuncia, contro le istituzioni e quella famiglia che ormai è parte di quel sistema dal quale invano cerca di uscire senza risultato: morirà in manicomio dopo 12 anni.

I nomi che i volti delle fotografie assumono sono “imbecillità, idiozia, cretinismo”, “follia morale”, “mania” e altre forme di diagnosi, non il nome anagrafico della persona rappresentata (fig. n. 2).

La diagnosi domina tutta la cartella; le osservazioni cliniche, l’esame psichico e tutte le parti interne della tabella nosologica non sono altro che elementi aggiuntivi il cui scopo è quello di avvalorare la diagnosi stessa. È essa che sembra determinare il destino del degente; all’interno delle cartelle non viene testimoniato lo sviluppo di una malattia, ma lo stato del paziente è fisso, non cambia, non evolve, per lo più prosegue invariato nel tempo. La psichiatria concepisce la follia come malattia e traduce i suoi sintomi in segni, che formano un sistema classificatorio da cui emergono i vari sistemi nosografici. La rappresentazione della follia come malattia mentale emerge da uno sforzo di traduzione e raggruppamento di una vasta e diversificata quantità di sintomi sotto un unico segno, un nome: la diagnosi. Molte sono le diagnosi in cui ci si è imbattuti durante la visione delle cartelle cliniche, ma che si trattasse di lipemania, imbecillità, idiotismo, mania, frenosi pellagrosa, ecc., il linguaggio utilizzato nella descrizione della costituzione della malattia e del comportamento del degente è caratterizzato da ripetitività, monotonia e stereotipia. Così ad Alberino B., 19 anni, di stato civile celibe, di condizione “povero contadino” e analfabeta, ammesso al manicomio di San Servolo a Venezia il 26 Febbraio 1932 e morto il 4 Maggio del 1937 per paralisi cardiaca, viene fatta la diagnosi di “idiozia” e viene descritto come

«disordinato, laceratore, sudicio, eccitato e irritabile, taciturno, inaccessibile, scriteriato, laceratore disordinato, viso da deficiente, atteggiamento idiota, malproprio, vero deficiente, sporco, pronuncia parole stereotipate, senza alcun senso di proprietà, estraneo all’ambiente, faccia da vero deficiente sempre sudicio e malproprio, ride scioccamente ed emette grida, deficiente di infinito rango, sudicio, disordinato, isolato perché sudicio, laceratore e agitato, dato il suo contegno disordinatissimo si è costretti a tenerlo a letto, con problemi di incontinenza».

Ancora Alfio B., ragazzo di 15 anni, povero, entrato a San Servolo nel 1935 e morto 3 anni dopo, viene così descritto:

«non conosce pericolo, si dimostra incosciente, si masturba, ride scioccamente, non sa dire una parola, fa qualche grido bestiale, masturbatore, disordinatissimo, sudicio, faccia priva di qualsiasi espressione, sguardo da idiota, ha incontinenza di urine e feci e dato il suo stato si tiene a letto, disordinato, sudicio».

Da notare come il ricoverato appare sempre «confuso», «sudicio», «disordinato», «recidivo», il linguaggio che il medico utilizza per descriverlo sembra bloccato e inibito. Da ciò si evince che, se da una parte la scienza psichiatrica di fine Ottocento è caratterizzata da una necessità di categorizzazione, di elaborazione di entità nosografiche sempre più specifiche, dall’altra il linguaggio con il quale vengono descritti i degenti all’interno delle cartelle cliniche poco ha a che fare con la razionalità posta alla base della nosografia; si tratta di un linguaggio monotono e ripetitivo, come se si fosse in presenza di un unico quadro clinico. A questo linguaggio ridondante che emerge dagli scritti medici si affiancano casi di cartelle cliniche pressoché vuote, in cui il medico si limita ad annotare i dati anagrafici e a compiere una breve anamnesi e qualche scarna osservazione. Il percorso del degente all’interno della struttura manicomiale resta pressoché sconosciuto, e a ogni osservazione periodica fatta dallo psichiatra l’annotazione in cartella è sempre la stessa: «solite condizioni».

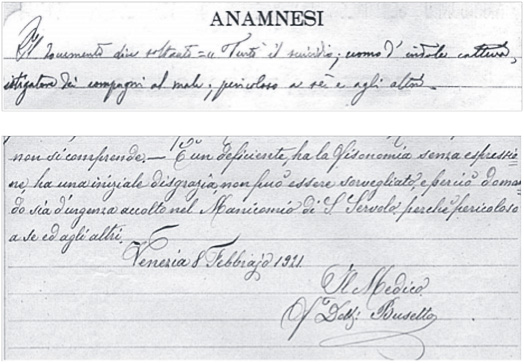

Si può notare come spesso a un paziente descritto come muto ed isolato corrisponda un mutismo della cartella clinica; il medico appare privo di termini, anch’egli muto. Altri aspetti riscontrati nelle cartelle visionate, riguardano i termini ricorrenti della “trasmissione ereditaria della malattia” (fig. n. 3) e della “pericolosità per sé e per gli altri” (fig. n. 4). Se nella prima fase manicomiale, si veniva internati per circostanze sfortunate, misere condizioni di vita, per propri vizi, per amori sventurati, per scomoda attività sessuale, per essere inoperosi o inutili, nella seconda fase perché portatori di lesioni cerebrali, cause di inadeguate esperienze di vita. Tutti i problemi dell’internato vengono medicalizzati e le informazioni raccolte sono di tipo medico a partire dall’ereditarietà della malattia, dato che viene annotato all’interno dell’“anamnesi”.

Nel 1839 venne promulgata una legge che definiva le modalità dell’internamento e delle condizioni di assistenza agli internati poveri; tra le sue clausole, vi era quella che stabiliva che la responsabilità finanziaria, per quel che concerne la retta del manicomio, fosse a carico della comunità locale di provenienza degli internati poveri. Per far sì che la comunità si accollasse le spese del ricovero, non era sufficiente che il medico garantisse l’effettiva esistenza della malattia e l’impossibilità della famiglia di farsene carico, ma era necessario dichiararne la pericolosità e la capacità di commettere delitti come stupri, appiccare incendi, omicidi, e così via. Per ottenere l’assistenza nei riguardi di queste persone il medico era quindi “obbligato” a dipingere la situazione in modo molto più cupo rispetto alla realtà. Di fronte alla pericolosità sociale dell’individuo l’assistenza diventa un fenomeno di protezione. Se all’inizio era prassi comune stendere falsi rapporti sulla presunta pericolosità del malato mentale, con l’unico scopo di permetterne l’entrata in manicomio, a partire dalla seconda metà del 1800 si assiste allo sviluppo di una letteratura che finirà con lo stigmatizzare realmente il debole di mente rendendolo, di fatto, un individuo pericoloso.

Un ulteriore aspetto interessante è emerso dall’analisi della terminologia che costantemente si ripete nelle cartelle cliniche con diagnosi di idiozia o imbecillità. Si nota, infatti, una costante relazione tra la diagnosi (nel caso specifico, come detto “idiozia” o “imbecillità”), lo stato socioeconomico della persona ed il linguaggio che il medico utilizza per descrivere il paziente.

Nella quasi totalità dei casi analizzati, si tratta, infatti, di persone di stato socioeconomico povero, con nessun grado di cultura, spesso di contadini analfabeti. Il linguaggio che la classe medica utilizza per descrivere queste persone è ripetitivo e quasi sempre standardizzato: sono persone sporche, sudice, disordinate, che borbottano, con eloquio povero e incoerente, voraci, spesso disorientate, sguardo basso, andatura curva e ciondolante. Questi aggettivi, utilizzati a dimostrazione di un comportamento non consono, a volte considerato pericoloso, sembrano più che altro richiamare l’immagine classica del “povero contadino” del tempo. Ci possiamo chiedere allora quanti di questi comportamenti, considerati sintomi di idiozia, in realtà non dipendessero dallo stato sociale d’appartenenza di queste persone. La metafora dell’idiota che emerge dal linguaggio medico è dunque quella di un povero contadino, di poche parole, disordinato, sudicio, che non guarda negli occhi, e con un’andatura curva e ciondolante, un ebete.

Le cartelle cliniche sono soprattutto tracce di un vissuto individuale, di persone che, una volta entrate nel dispositivo manicomiale, hanno visto l’annullamento della loro unicità a opera di uno sguardo psichiatrico volto all’oggettivazione della persona in favore di una categorizzazione sempre più specifica. Figure fantasma durante la loro vita, che possono riacquistare dignità e unicità attraverso la narrazione della loro storia. La cartella clinica rappresenta proprio questo: una storia individuale, la storia collettiva. Con una struttura sempre più rigida, così come rigida era la struttura manicomiale, con i tagli, le mancanze, il suo mutismo, così come “muti” erano costretti molti dei reclusi manicomiali, pena trattamenti “morali” e farmacologici. Il linguaggio medico utilizzato nel descrivere il comportamento dei degenti è balbettante e ripetitivo, cosi come spesso inesistente era l’uso del dialogo nel rapporto tra medici, inservienti e malati, sostituito da un corpo a corpo, un rapporto basato sul potere della fisicità. A paziente muto medico muto, a paziente violento misure violente, a paziente stereotipato, medico ripetitivo. Tutto questo emerge chiaro da un’analisi strutturale e contenutistica delle cartelle cliniche di San Servolo, proprio quelle cartelle cliniche, mezzo utilizzato dal potere psichiatrico, e ora tracce di una nuova possibile narrazione.

Riferimenti bibliografici

AA.VV., Quaderni di archivio bergamasco 2, Grafica Monti, 2008.

AA.VV., Nella dispersione del vero. I filosofi: la ragione, la follia, Filema, 1998.

Barbetta, P.; Benini, P.; Naclerio, R., Diagnosi della diagnosi, Guerini Studio, 2003.

Barbetta, P., Le radici culturali della diagnosi, Meltemi, 2003.

Barbetta, P., Lo schizofrenico della famiglia, Meltemi, 2008.

Barbetta, P., Capararo, M.; Pievani, T., Sotto il velo della normalità, Maltemi, 2004.

Basaglia, F., Che cos’è la psichiatria?, Einaudi, 1973.

Basaglia, F., Conferenze brasiliane, Cortina, 2000.

Basaglia, F., L’istituzione negata, Einaudi, 1968.

Basaglia, F. – Basaglia Ongaro F., La maggioranza deviante, Einaudi, 1971.

Bateson, G., Perceval. Un paziente narra la propria psicosi 1830-32, Bollati Boringhieri, 2005.

Canosa, R., Storia del manicomio in Italia dall’unità ad oggi, Feltrinelli, 1979.

Esquirol, J. E. D., Delle passioni, considerate come cause, sintomi e mezzi curativi dell’alienazione mentale, a cura di Mario Galzigna, Marsilio, 1982.

Foucault, M., Il potere psichiatrico (corso al Collège de France 1973-74), Feltrinelli, 2010.

Foucault, M., Storia della follia nell’età classica, nuova edizione a cura di Mario Galzigna, Rizzoli, 2011.

Galzigna, M., Il mondo della mente. Per un’epistemologia della cura, Marsilio, 2006.

Galzigna, M., L’archivio della follia-il manicomio di San Servolo e la nascita di una fondazione. Antologia di testi e documenti, Marsilio, 1980.

Galzigna, M., La follia, la norma, l’archivio-prospettive storiografiche e orientamenti archivistici, Marsilio Editori, 1984.

Galzigna, M., La Malattia Morale. Alle origini della psichiatria moderna, Marsilio, 1988.

Goffman, E., Stigma. L’identità negata, Ombre Corte, 2003.

Goffman, E., Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell’esclusione e della violenza, Einaudi, 2003.

Lonardi, C. – Niero, M., Racconti di San Servolo. Vita e quotidianità nel manicomio, CLEUP, 2009.

Panetton, R., Lo sguardo psichiatrico. Studi e materiali dalle cartelle cliniche tra otto e novecento, Bruno Mondadori, 2009.

Porter, R., Storia sociale della follia, Garzanti, 1991.

Schreber, D. P., Memorie di un malato di nervi, Adelphi, 2003.

Shorter, E., Storia della psichiatria. Dall’ospedale psichiatrico al Prozac, Masson, 2000.

Vigna, C., D’un calcolatore affetto d’idiotismo accidentale, in Vigna Cesare: Psichiatra e musicologo nel primo centenario della morte, a cura di Giuseppe Flisi, Editrice Castello, 1992.

———

Note:

1) Parole di Lucio Strumendo, Presidente della Provincia di Venezia, nella premessa al libro: L’archivio della follia, il manicomio di San Servolo e la nascita di una fondazione.Antologia di testi e documenti, a cura di Mario Galzigna e Hrayr Terzin, contributi di M.Drazen Grmek e V. Fonte-Basso.

2) Comunità religiosa fondata a Granada nel 1537 da San Giovanni di Dio (14951550) che si dedicò alla cura dei malati, dei poveri, delle prostitute e dei folli. A partire dal 1572 i suoi discepoli fecero propria la regola di Sant’Agostino e professarono i voti di povertà, castità ed obbedienza, nonché un quarto voto, quello di assistere gli infermi. Il merito di aver avviato la diffusione dei Fatebenefratelli fuori dalla Spagna si deve a fra Pietro Soriano il quale nel 1571 guidò un piccolo gruppo nella battaglia di Lepanto, organizzandovi l’assistenza infermieristica. Intorno al 1572 egli aprì un ospedale a Napoli e successivamente a Roma (1581) , Perugia (1584), Tarquinia e Palermo (1586). Nello stesso anno papa Sisto V, concesse ai Fatebenefratelli l’elevazione a ordine religioso.

3) Vigna Cesare, Del Prosdocino Padre Salerio (Direttore del Manicomio maschile di San Servolo in Venezia), atti del R. Istituto Veneto di Scienze (Antonelli, Venezia, 1887), pp. 97-100.

4) Il termine “morocomio” deriva dal greco moros, “sciocco, semplice, fatuo, stolto, insensato, folle, pazzo” e komèo “prendersi cura di, provvedere a: alimentare, nutrire, allevare”, e indica il luogo dove si assistono i pazzi, in quanto diversi per sciocchezza.

5) Si veda l’esempio, relativo alla tipologia di cartella clinica: “Morocomio centrale maschile di San Servolo in Venezia” nell’Appendice 1.

6) Si vedano i cambiamenti strutturali qui segnalati e a cui ci si riferisce nel corso del paragrafo nell’Appendice 2.

7) Il termine “frenocomio” deriva dal greco phrèn, “diaframma, seno, animo, anima, sede del cuore, intelletto, senno” (perché l’antica fisiologia pose la sede degli istinti, degli affetti, delle passioni e del pensiero, nella regione del diaframma) e komèo, “prendersi cura di, provvedere a: alimentare, nutrire, allevare” e indica il luogo dove ci si prende cura dei pazzi, in quanto affetti da disturbi che riguardano la mente, nell’ accezione propriamente positivista, il cervello.

8) Si veda lo schema relativo alla cartella clinica con denominazione “Manicomio centrale maschile di San Servolo in Venezia” e relativi cambi strutturali, nell’Appendice 3.

9) Il termine “manicomio” deriva dal greco mania, “follia, mania, pazzia, furore, demenza” e komèo “prendersi cura di, provvedere a: alimentare, nutrire, allevare”, e indica il luogo dove si assistono i pazzi, in quanto affetti da disturbi maniacali nel senso classificatorio di malattie mentali individuate secondo i parametri positivisti.

———

Immagine di copertina:

una foto d’epoca del gabinetto di elettroterapia di San Servolo.