La fanciullezza, l’infanzia in quanto tale, spesso ci mette in imbarazzo. Ciò accade per due ordini di ragioni: il primo è che non ci ricordiamo di quel periodo della nostra vita, le nostre memorie sono dei grandi libri narrati da personaggi che hanno gravitato attorno a quell’epoca remota; il secondo emerge nel momento in cui ci confrontiamo con dei bambini e bambine che mettono a repentaglio le salde certezze della nostra esistenza adulta.

L’evidenza di questi due fatti mi è pervenuta da un’esperienza personale, laddove periodi della mia memoria individuale coincidevano con narrazioni che si sono rivelate assai più condite di quanto mi ricordassi (svelate da foto, filmati, documenti, altre narrazioni). Ma la vera epifania mi è giunta da mia nipote di sette anni. Un giorno mi è capitato, mentre cercavo di spiegarle perché non dovesse litigare con suo cugino, di sentirmi dire (dopo aver ascoltato le sue motivazioni apparentemente irrazionali): “zio, tu non capisci il concetto!”. Questa proposizione, mentre mia nipote mi guardava dritto negli occhi, ha rimesso in discussione gran parte della mia sicurezza e autorità nei suoi confronti. Primo, perché lavoro da anni con i concetti e tuttavia mi capita ancora di cercare di comprendere cosa sia realmente un “concetto”. Poi, perché una frase del genere, benché possa essere stata ripetuta, ha coinciso con un cambio di prospettiva sul grado di consapevolezza di una bambina di sette anni. Successivamente, ho rimesso in discussione le giustificazioni razionali che cercavo di offrirle, chiedendo a me stesso: “e se davvero non avessi colto le ragioni profonde per cui una bambina si arrabbia?”. Non è che una bambina si arrabbia e basta. Si arrabbia, piange, urla, grida, corre, gioca, pretende, desidera, soffre, ha fame, vuole delle attenzioni, scruta, osserva, giudica, imita, pensa. Il milieu interiore di una bambina è infinitamente ampio e profondo, complesso e non lineare. Mentre, mi è parso in quel momento che l’adulto in questione (cioè io, sostanzialmente) non avesse gli strumenti per leggere quel mondo che ha meno di un quarto dell’esperienza su cosa è il mondo.

È per l’appunto il confronto tra mondi che lascia sorpresi gli adulti che sanno mettersi in discussione. Come può una bambina di sette anni avere nella mente un concetto che un adulto non riesce in qualche modo a tradurre? Non è una domanda così fuori luogo. In fin dei conti, quel periodo che non ricordiamo è determinato da una costante interpretazione della meraviglia verso il mondo (termine assai abusato, ma qui lo intendiamo come “sorpresa”, “novità”, “inatteso”). Infatti, per una bambina un oggetto non è mai solo un oggetto. Esso si può trasformare, appartiene ad una semantica indeterminata, un uso complesso ed emergente, mai banale o predeterminato. Così i bambini e le bambine giocano in solitudine con gli oggetti trasformandoli in base alle situazioni, alle mille realtà che le loro menti spalancate possono costruire insieme alle infinite emozioni, sensazioni, percezioni. D’altro canto, l’immaginazione riesce a donare soggettività a oggetti inanimati, come bambole, macchine, pietre, fino ad inventare propriamente dei soggetti non hanno una consistenza materiale. I bambini riescono a mettere al mondo molteplici soggetti che gli adulti non possono nemmeno rilevare, se non ritornando a qualche cosa che ricordi in modo sfumato quella sensazione di dare vita a un amico o un’amica immaginaria.

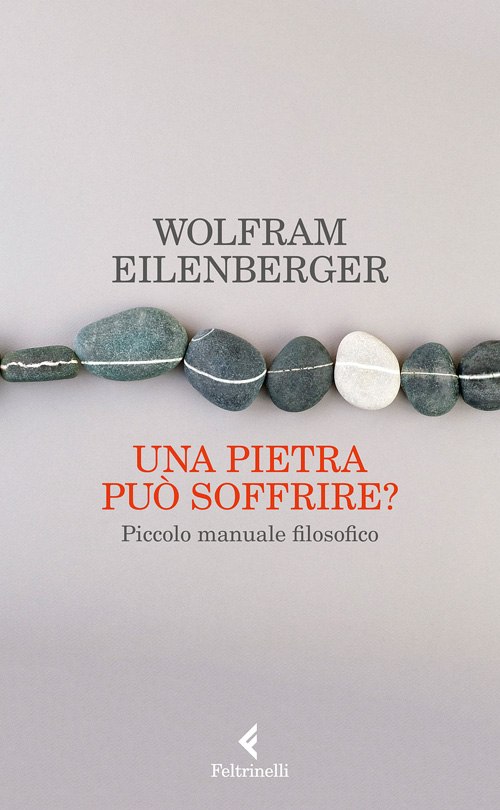

L’ultimo libro di Wolfram Eilenberger, Una pietra può soffrire? Piccolo manuale filosofico (Feltrinelli, 2022), si presenta propriamente come una messa in discussione della propria esistenza a partire da un continuo dialogo con la figlia (il titolo originale infatti è: Bin das ich? Kleine Menschen, große Fragen). Il dialogo tra il filosofo e la figlia si sporge sulla realtà dell’infanzia, laddove la piccola lo porta a scoprire un mondo altro che si chiama Poopipääpi. Un libro affascinante che tocca il cuore, mantenendo una portata filosofica profonda e allo stesso tempo indispensabile. Il dialogo tra i due si continua a spezzare per lasciare che l’autore rifletta su ciò che la figlia mette in discussione; a partire dai suoi concetti, dalle idee, le intuizioni. Sono intuizioni forti, determinate, derivanti da un carattere energico e da una saggezza che gli adulti hanno dimenticato.

I brevi capitoli raccontano la storia di un padre e una figlia, nella loro tenerezza, nell’intimità che li lega e allo stesso tempo li separa. Un padre ha un limite di energia da dedicare alla figlia, così come, sembra essere sottolineato dall’autore, un limite all’immaginario – in relazione all’illimitata astrazione dell’infanzia. Lungo le pagine che formano una sorta di diario, l’autore si lascia trasportare nel gioco, nel mondo di Poopipääpi. Nondimeno, si sente la difficoltà umana, filosofica, in un certo senso anche esistenziale, di rendere conto di una realtà senza limiti ben definiti. Linguaggi immaginari, luoghi eterei senza forme, personaggi immateriali e dalle identità fluide. Non è facile riportare dentro i limiti della traduzione il fiume dell’immaginario.

«Cerco di vedere il mondo con i tuoi occhi, ma non mi rendi il compito facile. Stai giocando da mezz’ora con un’amica che in realtà non esiste. Vi siete rintanate nella vostra caverna, e lì cucinate, vi scambiate baci e regali, vi pettinate, e a intervalli regolari scacciate i mostri cattivi» (p. 9).

Quando il padre non riesce a reggere il confronto con le domande della figlia, che costantemente rinegoziano il significato filosofico di ogni cosa, emerge la tenerezza di un uomo che in fondo non ha nulla in più da offrire a una bambina. Semmai pare essere il contrario. L’arricchimento intellettuale, filosofico e umano donato da una bambina sembra ridare una nuova luce a ogni cosa. L’infanzia risignifica il mondo in ogni suo aspetto. Per tale ragione il libro si presenta come un piccolo manuale filosofico. Il padre spiega alla figlia i significati delle cose, delle parole, dei gesti, mostrandole come ci si comporta, come si parla; ma in fondo, non è che uno dei molti modi di vedere e gestire la propria vita, e forse non è nemmeno il migliore o il più giusto. Ecco che l’educazione cede il passo a una riflessione personale, una sorta di messa in discussione della propria identità.

«Come te le ho insegnate, queste regole? Non leggendoti le istruzioni di gioco, lo ammetto. Piuttosto, te le ho insegnate nello stesso modo in cui ti insegno tutte le cose che impari da me, comprese le regole della nostra lingua.

Dunque attraverso il processo stesso del gioco, con gli esempi e con l’esercizio. Io faccio una cosa e tu la imiti, e in base alle mie reazioni – di soddisfazione o di contrarietà, di attesa o di incoraggiamento – ti comporti di conseguenza. A seconda dei casi ti lascio fare o ti fermo… Così vanno le cose tra noi due, in un continuo avanti e indietro, fin da quando sei nata. Non c’è niente di più facile, di più naturale.

Eppure, riflettendoci meglio, il più grande fra tutti i miracoli continua a sembrarmi la tua capacità di imparare una regola in maniera autonoma, compiendo da sola il passo decisivo che va dal finito all’infinito. Perché imparare una regola significa proprio questo: a partire da un numero finito di esempi, essere in grado di estendere da soli un certo comportamento a infiniti altri casi simili.

Come fai ogni volta a trarre dai miei esempi le giuste conclusioni? Non lo so. Davvero non lo so. Una sola cosa so per certo. Che questa capacità non te l’ho insegnata io» (pp. 103-104).

Quelle di una bambina sono regole che si assestano, prendendo lentamente le misure, con ciò che costituisce il suo ambiente. Ma il mondo che una bambina vive non è affatto lo stesso degli adulti. Crescendo le cose si devono incasellare, incastrare, comprimere, tagliare e smussare per poter continuare a vivere nella realtà in cui veniamo gettati. Un mondo con delle regole predeterminate, dai limiti definiti e dalle soglie che non permettono alcuna traspirazione. Esso viene costruito (o devastato) dalle generazioni che ci hanno preceduto, dai nostri genitori, dai nostri nonni, ha dimenticato cos’è il mondo prima del mondo. Quando i bambini vengono alla luce come individui, respirando l’aria per la prima volta, staccandosi dal corpo con cui facevano tutt’uno, immersi come sono nei liquidi di un altro vivente, ci ricordano che veniamo sostanzialmente da un altro pianeta. L’odore, la pelle, la sensibilità di un neonato provengono da un altro luogo, forse celeste. Per tale ragione ciò che si trovano a vivere è un’altra dimensione (ritmica, spaziale, temporale, significante). Certo, si diviene terrestri, condividendo con gli altri viventi molteplici aspetti. Però quel mondo prima del mondo porta un extraterrestre tra di noi.

Per questa ragione il luogo celeste da cui provengono i bambini non può coincidere con quello degli adulti, né con la filosofia degli adulti. Ed è per questo che possono risignificare il mondo in cui vengono gettati. Perciò le bambine di questa terra, che non sono ancora del tutto terrestri, nonostante vivano tra noi, ci insegnano che un piccolo manuale filosofico può contenere dentro di sé delle risposte e delle domande che abbiamo dovuto scordare per vivere come terrestri. Delle domande che provengono da altri mondi, altri tempi e spazi, altre dimensioni e altezze. Dimensioni invisibili, astratte, profonde e nuove. Forse in quel momento, proprio quando mia nipote mi ha detto che non avevo capito “il concetto”, mi ha ricordato molte cose che sicuramente avevo colto da bambino e che non riesco più a capire. Quello è il momento in cui l’adulto deve cedere al silenzio e ascoltare la vita che è stato e a cui un giorno, forse, potrà tornare. Prestando il cuore all’immaginazione e vivendo il battito celeste di quel mondo prima del mondo.

———

Immagine di copertina:

Marc Chagall, Io e il villaggio (particolare), 1911, MoMA New York.