«Under the effect of some overwhelming experience, the hero is made to realize the shallowness of his life, the futility and frivolity of the daily pursuits of man in the trivial routines of existence. This realization may come to him as a sudden shock caused by some catastrophic event, or as the cumulative effect of a slow inner development, or through a trigger action of some apparently banal experience which assumes an unexpected significance. The hero then suffers a crisis which involves the very foundations of his being; he embarks on the Night Journey, is suddenly transferred to the Tragic Plane—from which he emerges purified, enriched by new insight, regenerated on a higher level of integration» (A. Koestler, The Act Of Creation, p. 360).

Nel saggio Geografie del collasso, l’antropologo Matteo Meschiari scrive:

«Così, per fare world building, per inventare un mondo letterario o per ripensare l’intera cosmologia del presente, si potrebbero studiare ad esempio le cortecce dipinte dagli aborigeni australiani. Queste rappresentano in genere dei soggetti animali organizzati in modo simmetrico e distribuiti in zone geometriche. In una singola icona, sintetica e plurale, esistono più livelli ontologici calettati l’uno nell’altro: a) la corteccia è la mappa di un dato territorio; b) gli animali sono i totem di uno o più clan; c) gli stessi animali sono i protagonisti mitici di una narrazione del Dreamtime, il Tempo del Sogno. In realtà per la mente del Nativo le tre cose sono una cosa sola, perché il territorio è visto come la ‘paesaggificazione’ degli Antenati trasformatisi nelle forme naturali (topologia non topografia), perché la connessione tra animale ancestrale e animale totemico, tra Antenato e Avatar, è genealogicamente diretta (metominia non metafora) e perché la natura della relazione tra i tre livelli è fisica (anatomia non analogia). Detto altrimenti, il Corpo del Mondo è la fusione di corpo terrestre, corpo animale e corpo sociale: geologia, biologia e politica sono facce dello stesso prisma. In questo prisma cosmopolitico e cosmo poetico viene poi immessa la parola: racconto mitico, racconto sociale e racconto animale sono un unico influsso/intreccio narrativo» (pp. 99-100).

Esempi di questa opera-corteccia sono l’Iliade e l’Odissea, modelli per tutta la letteratura a venire. Nel ventesimo secolo, Tolkien, con Il signore degli anelli, ci ha mostrato che la narrazione epica poteva ancora sopravvivere e plasmare il mondo contemporaneo, riaffiorando, non a caso, in quegli anni turbolenti dove ben due guerre mondiali lasciarono un segno profondo nell’immaginario. Tolkien dimostrò in maniera efficace che una rielaborazione intelligente dei miti antichi poteva ancora fungere da guida nella selva oscura del cieco uomo-senza-dio, perduto, lasciato a sé stesso, vittima del suo catastrofico narcisismo. Poteva dunque ancora esistere una letteratura “antinarcisistica”, ovvero “anticatastrofica”, poiché narcisismo e catastrofe hanno in comune la mancanza di immaginazione, e di conseguenza, di miti. Sarebbe importante comprendere davvero perché narcisismo e catastrofe sono collegati, e come l’Occidente possa ancora salvarsi da questo meccanismo, che esso stesso ha messo in atto. Se paragoniamo l’Occidente a un individuo nello stadio più avanzato della sua depressione, potremmo spiegare il suo malessere in questi termini: l’incapacità di vedere l’Altro, l’impossibilità di vedere fuori da sé stessi. Stagnazione e mancanza di curiosità o soluzioni. Rigidità. Difesa violenta del proprio territorio. Estrema, inevitabile conseguenza di questa cecità: l’autodistruzione.

Casa fatta di alba, capolavoro dello scrittore nativo americano N. Scott Momaday, tradotto nuovamente in Italia da Black Coffee, rappresenta quella estrema necessità di trovare nuovi modi di narrare, in cui scrittura e oralità, mito e quotidianità si incontrano per fondersi armoniosamente nell’opera-corteccia. Momaday, proprio come Alootook Ipellie, è stato nella cultura statunitense un trickster capace di appropriarsi degli strumenti della cultura dominatrice per dare voce al suo popolo, agli alienati, agli sconfitti. La genesi del racconto è quella descritta nella prefazione dell’autore:

«Casa fatta di alba è il primo verso di una preghiera navajo che compone il rituale invernale di guarigione detto Canto Notturno, tradotta in inglese da Washington Matthews nel tardo Diciannovesimo secolo» (p. 9).

I genitori di Momaday si trasferirono dall’Oklahoma al New Mexico, trovando lavoro nella riserva Navajo, a Jemez Pueblo, un luogo che l’autore descrive così:

«Per me il paesaggio della riserva Navajo è la definizione stessa dell’Ovest selvaggio. È unico, sconfinato, bello, sacro. Sembra il luogo più antico della Terra, il luogo in cui la creazione ha avuto inizio. E il carattere della popolazione nativa riflette questa unicità, questo spirito senza tempo» (p. 9).

Il nome del protagonista, Abel, non a caso, rievoca quel paesaggio biblico che fa da sfondo alla sua tragica storia. Sempre dalla prefazione:

«Gli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale furono cruciali per Jemez e per il mondo degli indiani d’America nel suo complesso. Una generazione di giovani uomini e donne fu trasferita da un mondo tradizionale a uno estraneo e in guerra. Questo comportò un profondo senso di sradicamento psicologico da cui molti non si sono più ripresi. Abel è uno di loro. La prima volta che lo incontriamo, al principio del romanzo, è un uomo menomato dall’esperienza della guerra e dal disorientamento. Nell’intero corso della sua storia è parzialmente e pesantemente compromesso da un disturbo post-traumatico da stress. Ne ho conosciuto parecchi a Jemez di uomini affetti da questa patologia, che sforzavano di rientrare nel mondo in cui erano nati e cresciuti e da cui erano stati bruscamente estromessi. Si trattava di una lotta che interessava tutte le nazioni indiane. E in molti, troppi, l’hanno persa. La morte è arrivata per alcolismo, omicidio, suicidio, per una sorta di isolamento spirituale. Certo, alcuni sono riusciti a sopravvivere, a riconquistare la sicurezza e il senso di appartenenza originari. In questo ovviamente si cela una storia, e a me è stata data l’opportunità di raccontarla» (pp. 11-12).

Isolamento spirituale, trauma, sicurezza, senso di appartenenza. Parole che sentiamo adesso molto più di prima. Reduci da due anni di pandemia, ci siamo risvegliati bruscamente. Siamo costretti a fare i conti con un mondo ancora più imprevedibile e ostile, mondo che a stento riconosciamo, e nel quale sentiamo di non avere più radici. Proprio come Abel. Momaday è stato molto abile nel mostrarci l’alienazione e il disorientamento attraverso un linguaggio che evoca gli stessi sentimenti nella mente del lettore. Per evocare la perdita di identità di Abel e del suo popolo, nonché quella di tutti gli altri personaggi, l’autore ha suddiviso il racconto in quattro sezioni corrispondenti a quattro dimensioni spazio-temporali diverse, poiché la perdita di identità coincide con quella del tempo e dello spazio, che il lettore ripercorre per ricostruire assieme al protagonista il senso stesso della sua esistenza. Ogni sezione contiene cambi improvvisi di registro o voce narrante. Abel stesso non parla mai in prima persona, ma viene descritto attraverso le memorie che l’autore ci propone, o quelle degli altri. Abel è, così, non una personalità ma un insieme di personalità, come frammenti distrutti che sia l’autore sia il lettore devono raccogliere nel loro cammino. Abel parla dunque solo attraverso gli altri che lo incontrano, che ci danno una visione più o meno fedele della sua identità. Gli altri personaggi condividono il ritratto di mondi diversi tra loro. Francisco, il nonno di Abel, incarna la riserva indiana, l’infanzia, il mito, quella dimensione circolare alla quale Abel è costretto a ritornare per ritrovare la sua integrazione spirituale. Le altre figure che Abel incontra sono archetipi di questa comunità sperduta che ricerca disperatamente di ritrovare le sue radici, costretta così com’è a doverle abbandonare. Quando il protagonista va a Los Angeles nella speranza di trovare lavoro e di inserirsi in quella stessa società americana che lo ha portato in guerra, il conflitto nella sua anima è ancora più evidente. L’integrazione nella metropoli non avverrà. Così come non avverrà alcuna integrazione nei rapporti che stabilisce con le donne e gli amici che cercano di aiutarlo. In lui vive un male che lo consuma, che gli preclude ogni possibilità di comunicazione e di unione con gli altri. Questo male si acuisce con il compimento di un omicidio inspiegabile. Nella sua vittima, forse, Abel rivede la minaccia dell’uomo bianco. Egli vede nell’uomo bianco Caino incarnato. Così, i ruoli si invertono, Abele uccide Caino. Abele diventa, suo malgrado, Caino.

Nell’uccisione di Caino, Abele ha tentato di annientare quel male che è stato causa della miseria del suo popolo e della sua esistenza. Il Male è rappresentato, secondo il reverendo Tosamah, il Sacerdote del Sole, dal linguaggio che l’uomo bianco ha sviluppato, nella scissione irrimediabile che ha scatenato nel mondo. Uno dei momenti più intensi della storia è quello della cerimonia del peyote, ai quali i nativi americani prendono parte per riconnettersi con i miti delle loro origini, cercando di ristabilire un senso di comunità che nella metropoli di Los Angeles non riescono a trovare. Il reverendo proclama il suo sermone partendo dal mito della Genesi: “In principio erat Verbum”. Giovanni riceve la visione, vede Dio, vede la Verità. La vede, ma non ha parole per essa. Insoddisfatto e ossessionato da quella visione totale ma temporanea, che brama di possedere, utilizza la parola.

«Il vecchio Giovanni doveva continuare. La posta in gioco era alta. Non poteva lasciare in pace la Verità. […] Provò a renderla più grande e migliore di quello che era, ma non fece che sminuirla e appesantirla. La rese flaccida e la ricoprì di grasso. Era un predicatore, e della Verità fece una frase complessa, due frasi, tre, un paragrafo. Della Verità fece un sermone e una teologia. Impose la sua idea di Dio sulla Verità eterna. […] Ora, l’uomo bianco commercia in parole, e commercia con agio, con grazia e artificio» (p. 113).

Aggiunge anche che sua nonna era una cantastorie, mai aveva imparato a leggere o scrivere, ma aveva imparato ad

«ascoltare e divertire. Aveva compreso che nelle parole e nel linguaggio, e lì soltanto poteva esistere completamente e in modo perfetto. […] E il semplice ascolto è essenziale per il concetto di linguaggio, ancora più essenziale che leggere e scrivere, e il linguaggio a sua volta è essenziale per la società umana. […] I bambini hanno una maggiore percezione del potere e della bellezza delle parole rispetto a noialtri. […] L’uomo bianco dà per scontate cose come le parole e le letterature, e a buon diritto, dal momento che nel suo mondo non esiste nulla di più ordinario. Ovunque si giri, trova parole a milioni, una sfilata infinita di appunti e biglietti, libri e libelli, ricevute e ricette, commenti e conversazioni. Ha diluito e moltiplicato il Verbo, e le parole hanno iniziato a soffocarlo. È sazio e insensibile; la sua considerazione del linguaggio – del Verbo stesso – come strumento di creazione si è ridotta fin quasi a scomparire. Può darsi che di Verbo perirà» (pp. 114-115).

Lo stesso non si può dire del suo popolo, o di sua nonna:

«perché, vedete, per lei le parole erano medicina; erano magiche e invisibili. Dal nulla creavano suono e significato. Non avevano prezzo; non si potevano né vendere né comprare. E non ne sprecava mai» (p. 115).

Qual è stato dunque l’errore di Giovanni, o dell’uomo bianco?

«Non trovava alcuna soddisfazione nel semplice fatto che il Verbo fosse; doveva spiegarlo, non nei termini di quella repentina e profonda rivelazione che doveva averlo devastato, ma nei termini del momento dopo, che era irrilevante e remoto; non nei termini della sua immaginazione, ma solo in quelli del suo preconcetto» (pp. 116-117).

Gli unici momenti in cui Abel si sente integro sono quelli in cui si perde nella vastità del suo territorio natio, del quale conosce ogni segreto, come se paesaggio, mente e corpo fossero una sola cosa. Se wilderness e bewilderment sono in fondo la stessa cosa, una conseguenza dell’altra, diremo che entrambi provocano in Abel un disorientamento che si traduce in libertà sconfinata, disorientamento che invece avverte come ostile e miserabile quando si trova a Los Angeles, dove deve continuamente fuggire dalla violenza poliziesca e stare all’erta. Il lettore rimarrà soprattutto incantato dalle descrizioni dei paesaggi, degli elementi naturali e di ogni fenomeno a essi legati, che per il nativo americano ha una precisa collocazione e senso nell’universo in cui vive. Questa visione, questa armonia, che successivamente sarebbe stata accusata di superstizione o ignoranza da parte dei colonizzatori, è per il nativo tutto ciò da cui dipende la sua vita. Animali, piante, acque, rocce, stagioni, stelle, lune, pioggia, luci e ombre, sono in fin dei conti i veri protagonisti di questo racconto. Casa fatta di alba è un inno di profonda devozione alla terra, alla quale tutto prima o poi ritorna. Questo canto d’amore delle origini è l’unica redenzione che potrebbe permettere a Abel, e a noi tutti, di superare il trauma della separazione da noi stessi, dagli altri e dalla Wilderness. Come già detto prima, il protagonista non riesce a comunicare come vorrebbe, o se lo fa soltanto durante le esplosioni di violenza e disperazione alimentate dal suo incurabile alcolismo. Scrive Meschiari nel saggio già citato:

«La teorica della cultura Sianne Ngai afferma che di fronte a un trauma o a un lutto siamo capaci di parlare della nostra esperienza solo in un “linguaggio ispessito”. La comunicazione ispessita, osserva Ngai, mette alla prova la nostra stessa capacità di “interpretare o rispondere”. Il discorso si fa drasticamente più lento e ricorsivo, diventa una rappresentazione retorica di fatica e confusione. Le forme temporali operano in modo conflittuale. C’è un “inversione di flusso”, una perdita di impulso causale, un affastellarsi di esitazioni e balbettii. Costruiamo un discorso vorticoso, stucchevole fino alla paralisi» (pp. 64-65).

È questo discorso vorticoso che Momaday tenta di trasformare in poesia e mito, e per farlo combina le tecniche di narrazione contemporanee con l’oralità tramandatagli dai suoi avi. Definire Casa fatta di alba un libro, un romanzo, uno scritto, limiterebbe molto la straordinarietà di questo racconto di rinascita, che nel 1968 ha ottenuto il premio Pulitzer, facendo di Momaday il primo nativo americano a ottenere un tale riconoscimento.

Troverà Abel, infine, l’integrazione di cui andava alla ricerca? Avverrà la sua rinascita? Spetterà a ognuno di noi interpretare le ultime enigmatiche pagine di questo potente mito di perdizione e redenzione. Ognuno deciderà se il tramonto di Caino sarà davvero l’alba di Abele, così da riprendere assieme il cammino, proprio come viene cantato nella preghiera che dà il titolo al libro:

«Impenetrabile al dolore, che io possa camminare.

Con sentimenti vivaci, che io possa camminare.

Com’era tanto tempo fa, che io possa camminare.

Felicemente che io possa camminare.

Felicemente, con abbondanti nubi nere, che io possa camminare.

Felicemente, con abbondanti piante, che io possa camminare.

Felicemente, su sentiero di polline, che io possa camminare.

Felicemente che io possa camminare.

Com’era tanto tempo fa, che io possa camminare.

Che sia bello davanti a me,

Che sia bello dietro di me,

Che sia bello sotto di me,

Che sia bello sopra di me,

Che sia bello tutto intorno a me.

In bellezza è compiuto» (p. 169).

———

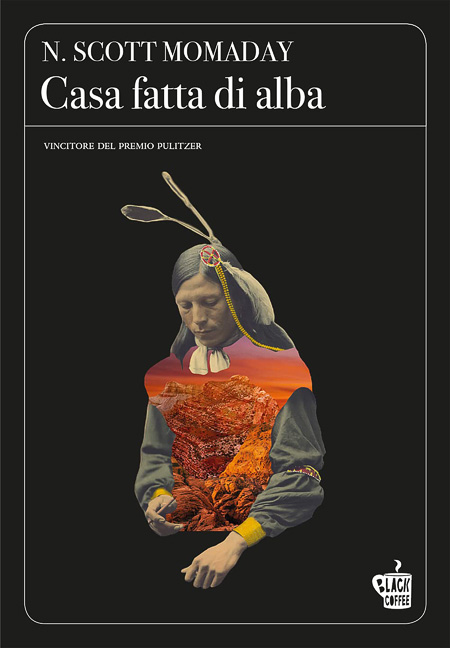

Immagine di copertina:

Bart Forbes, Frontispiece from House Made of Dawn, 1977, illustrazione per il frontespizio dell’edizione The Franklin Library.