«Gli antropologi si trovano oggi dinanzi alla vasta sodaglia che si estende all’intero pianeta, sentono che l’inventario delle rovine non è un fine in sé e che quella che veramente conta è l’invenzione, anche se sottoposta a enormi pressioni e a effetti di dominazione che ne minacciano l’esistenza. L’umanità non è in rovina, è in cantiere. Appartiene ancora alla storia. Una storia spesso tragica, sempre ineguale, ma irrimediabilmente comune». 1

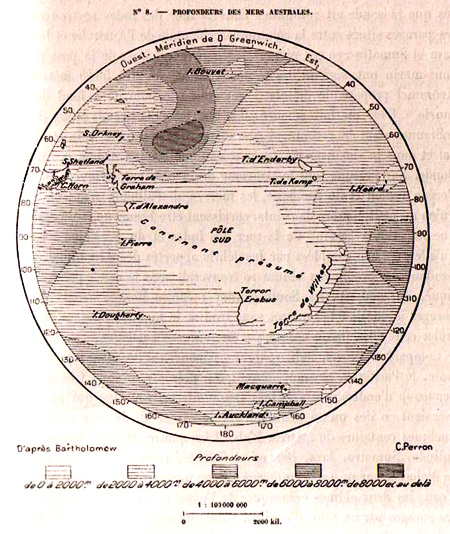

Continent présumé (Carte de Charles Perron)

da Elisée Reclus, Nouvelle Géographie Universelle, Vol. XIV, Océan et terres océaniques, Paris, Hachette, 1889, p. 21

Secondo Marc Augé gli antropologi sono «gli specialisti degli inizi».2 Sono coloro i quali, nati agli albori della globalizzazione, sono in grado di intercettare le rovine della storia, osservare il passaggio da un’epoca all’altra, e il cui oggetto di studio consiste massimamente nell’attualità. Buona parte di essi ha scritto diari e resoconti di viaggi ed esplorazioni, scritture postume, memoriali, che, nella colata di tempo che ha attraversato la storia, provano a far riemergere relitti lontani.

Già Lévì-Strauss, durante la stesura di Tristes Tropiques, aveva intuito l’analogia tra rovina e memoria:

«Un ordine è stato sostituito ad un altro. Fra questi due pilastri che segnano la distanza fra il mio sguardo e il suo oggetto, gli anni che li corrodono hanno cominciato ad ammassare i frammenti. Gli spigoli si assottigliano, intere fiancate crollano; i tempi e i luoghi si urtano, si sovrappongono o si capovolgono, come sedimenti smossi dal tremito di una scorza decrepita. Un antico particolare insignificante emerge come un picco, mentre interi strati del mio recente passato si cancellano senza lasciare traccia. Avvenimenti senza rapporto apparente, provenienti da periodi e da regioni eterocliti, scivolano gli uni sugli altri e all’improvviso si immobilizzano in una specie di castello del quale abbia studiato i piani un architetto più sapiente di questa mia storia».3

Anche l’ultimo libro dell’antropologo e scrittore Matteo Meschiari, Landness. Una storia geoanarchica, edito da Meltemi, è un libro di viaggi e di memorie, un resoconto di oltre vent’anni di studio intorno alla territà, un luogo del reale e del possibile che vuole spostare il focus da quello più esclusivo di umanità. Un luogo e non semplicemente un’idea, quella di territà, che si inserisce nel solco di una schiera (non molto numerosa) di autori che stanno lavorando intorno a questa questione cruciale, come Marc Augé, il quale, nel 2017, pubblicava un libro dal titolo L’avenir des terriens. Lo studioso francese parlava di una nuova epoca di stravolgimenti totali, tra riscaldamento globale, esplosione demografica e collassi economici e politici, un tempo che è già iniziato e nel quale solo la consapevolezza di vivere tuttǝ sullo stesso Pianeta potrà salvare o costruire mondi abitabili. Questa nouvelle société planétaire, come la chiama Augé, è la stessa che Bruno Latour definiva nouveau régime climatique e che possiamo affrontare solo tramite un redevenir terrestres, diventando ed essendo terriani. Rimettendo i piedi per terra, insomma, quella Terra dalla quale, in realtà, non possiamo scostarci troppo, considerata la zone critique che abitiamo: uno strato sottile tra la terra e l’atmosfera.

Il libro è diviso in cinque parti: Prigioni, Nei paesaggi, Il libro di un’isola, Torbiera e Antropocene decadece e ognuna esplora aspetti e protagonisti diversi a formare, nell’insieme, un rizoma del terrestre. E Terra è la prima parola che incontriamo nel titolo di questo volume: Land. Ma non è solo terra, è landness: che l’autore traduce con territà. Una parola che per Meschiari riveste anche un carattere episodico nella sua biografia e che emerge, per caso, tra le intersezioni dello spaziotempo: «ma quello che mi turbò veramente è che Dotty aveva intercettato un grumo di tensioni e di idee, qualcosa che, più di vent’anni dopo, voglio chiamare landness, proprio come lei. La territà della Terra, la nostalgia per qualcosa che è un luogo reale ma anche un progetto, un’idea».4 Una parola che affiora come un iceberg dalla memoria personale di un autore che solitamente è molto parco di dettagli autobiografici nei suoi libri, eccezion fatta per quei frammenti di tempo presente e vita pratica che compaiono qua e là nella scrittura, mentre questa volta, la memoria, anche quella personale, è centrale e non è mai stata così generosa ed epidermica come in questo libro.

Un libro che è dunque, allo stesso tempo, racconto e resoconto di viaggi, incontri ed esperienze, e un’esplorazione di terreni sconosciuti, una proiezione tesa verso terre incognite.

È possibile rintracciare un antecedente piuttosto diretto di Landness in un piccolo libro rosso uscito qualche anno fa per Armillaria, Geoanarchia. Appunti di resistenza ecologica, completato dalle illustrazioni di Claudia Losi. È qui che compare la parola geoanarchia ed è qui che Meschiari, sempre intercalando memorie di storia vissuta e analisi critiche del tempo presente, sosteneva, già in maniera molto chiara, che: «se il nostro problema è il destino della terra, è dalla terra che dobbiamo partire. E la mia idea è semplice: pensare e praticare paesaggi per fare resistenza ecologica».5 Territà dunque. E una resistenza che in questo caso si affermava come poetica più che politica. La lotta che Meschiari intraprende infatti, è «una lotta per le immagini».6 Una nuova militanza poetica che arrivi a costruire nuovi immaginari, capace di scovare scenari, utopie concrete e impensate che possano traghettare verso il dopo. E questo è il lavoro della poesia. Una poesia che potremmo dire della sopravvivenza, prossima alla pittura paleolitica che veniva praticata in condizioni estreme, per esempio, nelle regioni franco-cantabriche. Una tematica, quella dell’immaginario, che verrà poi approfondita da Meschiari nei fondamentali Antropocene fantastico e La Grande estinzione, sempre pubblicati da Armillaria. Ma è sempre in questo piccolo libro rosso ultra-tascabile che compaiono tre nomi che sono oggi i protagonisti di Landness, i geografi anarchici: Élisée Réclus, Pëtr Kropotkin e Mosé Bertoni.

Tre figure che hanno frequentato i margini della ricerca geografica e i margini della vita stessa e che, già nell’Ottocento,

«interrogandosi sui problemi d’equilibrio tra sviluppo, benessere e sfruttamento delle risorse, si improvvisarono etnologi, riconoscendo nei gruppi di Inuit e Guaranì degli esempi concreti e funzionanti di anarco-comunismo, un modello sociale perfettamente integrato al costo di risorse ambientali che lo ospitava».7

Kropotkin che elabora l’invenzione dell’Era glaciale da una prigione della Russia e rifiuta il posto di segretario della Società Geografica. Élisée Réclus che parte per un viaggio in Sudamerica e finisce malato e delirante in un bivacco della Colombia, prima di elaborare le sue visioni di paesaggi in Voyage à la Sierra Nevada. Mosè Bertoni, che emigra in Argentina con la famiglia e diversi contadini, per fondare una colonia agricola e scientifica ispirata a ideali anarco-socialisti e finisce i suoi giorni solo e in miseria, lasciando un’eredità di migliaia di scritti. «La forza dell’idea geoanarchica era lì: travasare nell’utopia sociale un immaginario terrestre».8

Chi erano i geoanarchici? Sicuramente figure complesse e non malleabili, alle quali l’autore si approccia utilizzando quell’arte della mediazione, quella “e” di raccordo, che è prova di tessitura, di sforzo, di tensione, modalità di composizione di pensieri includenti e non esclusivi: pensieri complessi.

«I geoanarchici avevano un grande progetto in mente: rifondare la geografia sostituendo al modello cartografico tradizionale, autoritario, coloniale, un modello paesaggistico, più ancorato al corpo, all’universale sensibile, alla libertà esplorativa e cognitiva di chi si espone alla Terra non per dominarla ma per acquisire dei modelli mentali ed etici coerenti alle dinamiche dell’ecosistema».9

Andando a caccia della territà, Meschiari recupera queste tre figure apocrife della tradizione geografico-antropologica (considerando che geografia e antropologia, fino a qualche tempo fa, erano molto più legate di quanto non lo siano oggi, soprattutto a livello accademico) e ci racconta le loro vite tribolate e utopiche, inframmezzando racconti tratti dalla sua stessa biografia e da riflessioni sull’epoca antropocenica che abitiamo. Sempre dilatando i bordi della scrittura e provando, come di consueto, a scovare soluzioni alternative ai generi canonizzati, anche questa volta Meschiari ci sorprende con un libro composito e multiforme, ritmato da intersezioni di storie e tempi diversi e lontani che si incontrano nel mondo quantistico che li caratterizza. Meschiari pare recuperare la geopoetica del poeta scozzese Kenneth White, il cui atelier rizomatico è infatti evocato nella penultima parte del libro. White, altro grande studioso e ammiratore di Reclus, pratica l’arte della tessitura, e spesso, in uno stesso testo, intreccia saggio, racconto e poesia: «les essais constituent une cartographie (mentale), les récits, un mouvement à travers les territoires (avec des séjours prolongés ici et là), et la poésie, des moments plus exacts le long de ce mouvements».10

E così Landness sborda dai canoni tradizionali della diaristica etnografica o del saggio antropologico per frequentare altri modi, storpiarne i vecchi e aprire nuove vie, alla maniera degli alpinisti che muovono in esplorazione in territori rischiosi, riposano nei bivacchi dislocando tra l’essenziale, esposti al rischio, al vento, alla terra.

Landness non è solo memoria, ma è anche viaggio, e il viaggio è innanzitutto quello del mito. E il mito ci riporta a Omero e, così, il viaggio di Landness parte da Ilio, da Itaca, da Micene. Parte da libri antichi e preziosi, libri raccontati durante passeggiate tra i viali di una città. E continua in Francia, negli Stati Uniti, per poi ritornare in Italia, a Bologna, in Appennino, in un nomadismo intellettuale e accademico fatto di percorsi complessi, vicoli ciechi, ma fatto anche di incontri folgoranti, come quello con l’archivio immenso di James Kilgo, o quello con Gary Snyder in Maremma. L’esperienza americana della wilderness e del nature writing, che negli Stati Uniti è una galassia in piena attività, segna una tappa molto significativa nella formazione di un autore che, rispetto alla maggior parte dei suoi conterranei, spazia ben al di là dei ristretti confini nazionali, aperto a suggestioni vicine e lontane che spesso gli permettono di camminare un passo avanti a molti. La geografia terrestre nella quale muove la scrittura di Meschiari è la sessa geografia che l’autore rivendica come disciplina pratica e necessaria, oggi più che mai, «non come disciplina ortopedica del disordine naturale ma come pratica dell’immaginario, come tensione esplorativa dell’invisibile»,11 perché «dal primo gesto cartografico nel Paleolitico superiore all’ultima carta che verrà disegnata da un umano, la dimensione utopica e visionaria della geografia è la domanda e la risposta a tutto».12 Una geografia da praticare prima di tutto a scuola (si veda questo articolo firmato da Meschiari e Bianca Guzzetta), un contesto chiave e un nodo cruciale per rifondare pratiche di resistenza ecologiche.

Landness è la chiusura di un ciclo ventennale che ha visto diversi libri spaziali alternarsi a romanzi e raccolte poetiche, pensiamo ad Antispazi, un testo dall’impianto originale sulla wilderness, Uccidere spazi un’analisi dello spazio della corrida, Spazi Uniti d’America, un’etnografia della geografia nordamericana.

«Dopo Reclus, Kropotkin e Bertoni, dopo Kilgo, dopo Ottocento e Novecento, qualcosa si è smosso nella mia personale torbiera, un mondo di reperti che erano paradigmi incompleti, acque torbide in cui si stava preparando la comprensione dell’Antropocene (come azoto di decomposizione ideologica e petrolio di metafore), un acquitrino di testi e ricordi e pezzetti di vita e riturali provvisori che entrano adesso in questo libro usando un altro modo di dire le cose, di organizzare le idee».13

Questo è un libro che non assomiglia in nulla alle decine di pubblicazioni che oggi si affrettano, nello scarno panorama editoriale italico, a rincorrere, fuori tempo massimo, il deragliamento antropocenico che ci investe. Una dissomiglianza che è il frutto di un lavoro che non incomincia oggi e neppure ieri, ma è iniziato molto tempo fa, nella consapevolezza della responsabilità che ogni attore culturale dovrebbe portare su di sé, una responsabilità che fa la differenza, ma che latita da decenni a certe latitudini.

«Gli orizzonti avvilenti ci crescono attorno non per colpa di armatori irresponsabili o multinazionali inquinanti, ma per colpa di chi ha l’illusione di esistere come attore culturale. La sua responsabilità, così appartata, così neutrale alle cose, è più grande di quanto non si sia disposti ad ammettere. E se in Europa è difficilissimo trovare scrittori che abbiano rinunciato alla propria psicologia marginale per parlare della Terra nuda, è ancora più difficile trovarli in Italia, dove il poeta ascolta la Terra per produrre al limite poesia campestre, e se produce poesia campestre lo fa come un giardinaggio della testa».14

Il viaggio di Landness culmina in una serie di schegge lanciate verso il dopo, suggestioni di letture, creazioni artistiche, ricerche poetiche, dialoghi tra amici, che sono ennesimi inviti ad esplorare, ad allargare l’orizzonte del pensabile, del possibile. Ritornano libri preziosi e racconti che odorano il mito, ma un mito che si incarna al presente e approda in un sogno, un sogno che pare ritirarsi dal mondo per lasciare spazio alla nuda terra, alla territà.

———

Note:

1) Marc Augé, Rovine e macerie. Il senso del tempo, Bollati Boringhieri, Torino, 2004, p.16.

2) Ivi, p.14.

3) Claude Lévì-Strauss, Tristi tropici, Il Saggiatore, Milano, 1982, p. 42.

4) Matteo Meschiari, Landness. Una storia geoanarchica, Meltemi, Milano, 2022, p. 18.

5) Matteo Meschiari, Geoanarchia. Appunti di resistenza ecologica, Armillaria, 2017, p. 7.

6) Ivi, p. 6.

7) Ivi, p. 23.

8) Matteo Meschiari, Landness, p.12.

9) Ivi, p. 125-126.

10) Kenneth White, Un monde à part. Cartes et territoires, Éditions Héros-Limite, 2018, p. 15.

11) Matteo Meschiari, Landness, cit., p. 109.

12) Ivi, p. 110.

13) Ivi, p. 171.

14) Ivi, p. 193-194.

———

Immagine di copertina:

dettaglio da Caspar David Friedrich, Felsenlandschaft im Elbsandsteingebirge (Paesaggio roccioso nelle montagne di arenaria dell’Elba), 1822/1823, Österreichische Galerie Belvedere