«SCENA MADRE

Il pensiero una immagine senza

sfondo presa polmonare spinge e si vergogna

non va agito richiamato un corridoio stretto

gelido oltre il finestrino si amplifica

convoglio uterino acqua mista comandata

si apre tiene il segno fa passare

A noi non si perdona la cattiveria

Il volto dipinto di una bocca per parlare»

(A. Franceschini, Pietre da taglio, 2021, p. 17).

Nel lungo periodo che mi è servito per realizzare questa recensione mi sono interrogata sul perché mi risultasse così impegnativo scrivere del bel libro di Anna Franceschini, Pietre da taglio (Kurumuny, 2021). Sono giunta alla conclusione che nella sua raccolta vi sono tanti punti nevralgici anche della mia scrittura e che quindi mi fosse necessario innanzitutto chiarirli a me stessa: la voce; il corpo; l’orfanità; l’anomia (sia nel senso di assenza di legge che di afasia); la necessità di una legge al femminile; l’eterno dissidio tra presentarsi al maschile – perché illusoriamente così sarebbe più facile parlare («e lei | si sente un uomo», p. 70.) – e la necessità di riflettere sul femminile. Infine, un’immagine iconografica è riuscita a farmi superare l’impasse nella quale versavo. Si tratta di un dipinto di Lucian Freud del 1995, Donna seduta sulla finestra di una soffitta, che è divenuto nella mia mente un preciso rimando pittorico al testo che apre la raccolta di Anna Franceschini, e che cito per intero:

«Al centro il vuoto vicino una scala

stabilmente rigida porta all’altro

in alto qualcuno con cui parlare

ho sognato donne che salivano» (p. 15).

Nel dipinto, infatti, una donna sola e nuda è seduta in una sorta di abbaino come in attesa di essere ascoltata e di uscire dal silenzio che si porta addosso. Così, mi sembra che analogamente Anna Franceschini sia stata a lungo in attesa di un uditorio con il quale entrare in dialogo e creare comunità, tentando cioè di costruire una società altra che ponga al centro la donna, in fiera opposizione al regime fallo(logo)centrico. Il silenzio contro il quale l’autrice ha dovuto lottare è infatti anche il portato di una cultura patriarcale che serra la bocca alla donna, la quale può infine levare la sua voce solo con difficoltà e attraverso un rito: «il volto dipinto di una bocca per parlare» (p. 17).

Il procedimento che ha permesso ad Anna Franceschini di rompere il silenzio è anche una sanificazione, una cura, come ha affermato Gilles Deleuze in Critica e clinica:

«[n]on si scrive con le proprie nevrosi […]: la malattia non è processo, ma arresto del processo […]; lo scrittore in quanto tale non è malato, ma piuttosto medico, medico di se stesso e del mondo. […] La letteratura appare allora come un’impresa di salute».1

E leggendo Pietre da taglio mi sono ricordata di queste parole. Franceschini è infatti ben consapevole che non si scrive con le proprie nevrosi ma a partire da esse, e la sua è un’impresa di salute che attraverso il materiale sedimentato nei diari, nelle trascrizioni dei sogni, nella scrittura d’esperienza proposta da Lea Melandri nei suoi laboratori – e che Anna Franceschini sicuramente conosce e che forse ha essa stessa praticato –, giunge a questi testi acuminati e allo stesso tempo porosi e densi, che costituiscono delle armi da taglio. Il percorso è stato indubbiamente lungo, e ha conosciuto deragliamenti, ritorni e falle. Tale tortuosità si esemplifica anche nelle parole ricorrenti da un testo all’altro che vengono così a costituire una trama fitta e quasi asfissiante: carne; corpo (e altre parole riconducibili a questa area semantica); casa; madre; acqua; morte; pietra/pietre; vuoto; mantide; specchio; chiave; corridoio; scale. In particolare le scale, che sono il rappresentante più in vista di tutta una serie di passaggi stretti e impervi (corridoi, strettoie, convogli uterini, muri, gabbie), tematizzano un movimento ascensionale e di riscatto desiderato ma sempre a rischio di risolversi nel fluire vorticoso oppure stagnante dell’acqua verso il basso che può persino concludersi con la morte o altre calamità (del resto «Il motivo della casa con acqua | termina con la morte», p. 24).

Così se si può dire che il dato biografico informa i versi di Franceschini, tuttavia è pur vero che esso è distillato, e cerca e trova nuove strutture e un linguaggio universale che trascende l’io storico, contingente e diaristico per divenire un universale, un noi. E in questo passaggio le tematiche affrontate sono molte e capitali: il rapporto contraddittorio e sofferto con la femminilità e con i ruoli femminili, soprattutto se socialmente imposti («Delle femmine | era la bellezza, dei maschi l’abilità e l’ingegno, ma | forse qualcosa si poteva cambiare», p. 53); un travagliato recupero dell’infanzia; un senso di abbandono e orfanità che sovrasta. Del resto, la casa dell’infanzia è distrutta oppure non è mai stata sicura («Nella casa dell’infanzia le pareti non erano mai | abbastanza spesse», p. 53) e quello che si tenta da adulti è di sanare questo trauma, ricostituendo la casa a propria immagine e somiglianza («ho osato fare pienezza nella mancanza», p. 38).

In particolare, due sono le grandi aree investigate: da una parte il corpo e la sua espansione, la casa; dall’altra la voce che è metafora del diritto di dire, di nominarsi e di nominare il reale («non hai voce per dirlo non hai casa», p. 40). Così vi è anche la difficoltà di essere corpo, di coincidere con esso e di permettere che occupi uno spazio e lo solchi («camicia di ferro corpo | che eccede e pretende scomparire», p. 51), e pertanto spesso il movimento è bloccato, o interrotto, se non impossibile. Ci si deve quindi scavare un sentiero, un percorso che possa permettere di fuoriuscire da un corpo che è prigione, così come lo è la sua espansione, la casa. Allo stesso tempo il corpo e l’abitazione possono essere anche un centro protetto, un luogo sicuro da cui dire e affermare i propri bisogni. Ma pure il dire, il prendere parola è un sentiero tortuoso e accidentato che deve opporsi all’afasia, alla negazione autoinflitta del valore della propria parola («difficile chiamare, dire il proprio nome. Nominare era | il problema», p. 56). Tutta la raccolta ruota quindi attorno alla problematica della presa di parola e quando infine si decide di appropriarsi di un luogo e parlare lo si fa attraverso una parola-armatura volta all’attacco che ferisce e cela al suo interno un monstrum (come ricorda la citazione di Paul Celan che Franceschini ha posto in esergo «La mantide, di nuovo, | sulla nuca della parola | in cui ti eri rifugiato», p. 13).

Franceschini traccia un percorso tortuoso e irto di passaggi stretti, attraverso i quali la voce stenta ad affermarsi perché trova continui ostacoli («Dolore nei passaggi bui che stringe il corpo», p. 38; «un corridoio stretto | gelido oltre il finestrino si amplifica | convoglio uterino acqua mista comandata | si apre tiene il segno fa passare», p. 17). Sul piano sintattico il dire procede attraverso interruzioni e arresti, salti e pause: la parola diviene analogica ed evocativa, spesso si isola e assume rilievo. Ma è anche sul punto di sfaldarsi, di bloccarsi in gola e solo dopo un silenzio forzato si slancia per superare l’ostacolo. Del resto, numerose sono le strettoie, le barriere e i diaframmi che occorre frantumare, affinché il discorso possa esplicarsi. La parola scava lo stesso corpo che la produce, e contrasta il silenzio delle viscere sempre pronte a inghiottirla e soffocarla. Ma la necessità di dire è così forte che la parola-pietra si avvoltola, raduna altri detriti, accumula e amalgama in sé tutte le altre parole minori che da sole non avrebbero possibilità di risalire in superficie. In questo procedimento di accumulo essa acquista forza e peso, diviene macigno, arma affilata che crea con violenza un canale di espressione che altera una stasi soffocante e paludosa. È come se la parola che scava il corpo, utilizzasse la forza di gravità per fuoriuscire, obbedendo alla necessità di un istinto che deve far ricorso alla violenza affinché il silenzio non prevalga, un silenzio che sarebbe inammissibile ripiegamento su di sé e che sostituirebbe alla violenza di dire una più terribile violenza: quella di tacere, ovvero di non tentare di rompere una stasi imposta da altri. Perché se individuarsi è sempre un atto di violenza, ben più terribile è l’acquiescenza. Ogni processo trasformativo, sembra dirci Franceschini, si compie solo attraverso la rottura di un apparente equilibrio. E se la nascita è prima di tutto un duello, così levare la propria voce è un combattimento protratto nei confronti di tutto ciò che ci impedisce di rivelare prima di tutto a noi stessi le nostre verità:

«Dosare il sale, il liquido nella giugulare, l’aria non deve

asciugare del tutto per concedere un suono inferiore

al corpo totale, confinato. Giochiamo ad orbite che

si muovono, ha le mani legate dal freddo, continua a

premere sull’addome un rifiuto che è voce.

– Ho legato fili minuti al passo per permettermi un

racconto. So che abito» (p. 65).

E permettersi di dire, levando la propria voce, è una nuova nascita; più consapevole e meno fortuita, intimamente legata a un percorso individuale. E la voce che infine Franceschini leva, è riconoscibile, precisa, quasi pericolosa; una voce densa all’interno della quale possiamo vedere per frammenti le metamorfosi attraversate. Ne risulta una scrittura che non descrive ma rende ragionamenti e situazioni vissute con forza espressionista attraverso tagli e salti temporali e logici. Quello che Anna Franceschini ci ha preparato è un filtro, un distillato che, come affermava Alice Ceresa, sembra la forma di scrittura più consona alle donne: «Credo che le donne non dovrebbero mai scrivere libri tutti di seguito, vale a dire per es. romanzi, perché ho il forte sospetto che non corrisponda loro questa forma presuntuosa di ‘creazione’ organizzata banalmente come la banale vita che ci hanno fatta. Forse le donne dovrebbero fare filtri, come le streghe. Io, per ora, distillo».2

Riferimenti bibliografici

A. Franceschini, Pietre da taglio, Kurumuny, 2021

G. Deleuze, Critica e clinica, Raffaello Cortina, 1996

Abbecedario della differenza. Omaggio ad Alice Ceresa, a cura di Laura Fortini e Alessandra Pigliaru, nottempo, 2020

———

Note:

1) Deleuze G., Critica e clinica, Raffaello Cortina, 1996, p. 16.

2) Ceresa A., da una lettera all’amica e traduttrice francese Michèle Causse (Roma, 20/05/1976), conservata all’Archivio svizzero di letteratura (ASL), segnatura: B-3-CAU/64, cit. in Breve storia di un inedito, p. 9 in Abbecedario della differenza. Omaggio ad Alice Ceresa, a cura di Laura Fortini e Alessandra Pigliaru, nottempo, 2020).

———

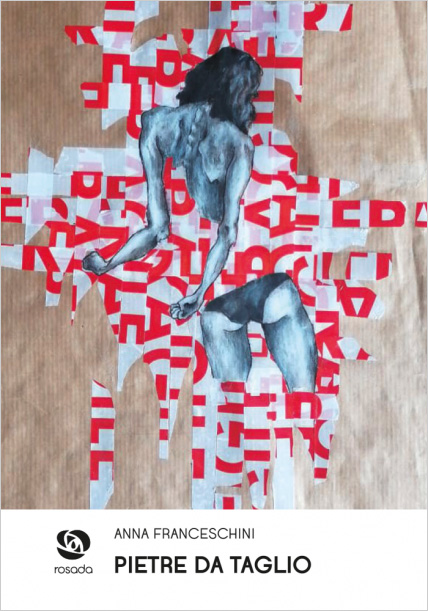

Immagine di copertina:

pitture rupestri dal sito archeologico di Xique Xique a Carnaúba dos Dantas, Rio Grande do Norte, Brasile. Foto di Vitor Paladini da Unsplash.