Canti della Nazione Gorilla. Il mio viaggio attraverso l’autismo di Dawn Prince-Hughes – traduzione italiana di feminoska, che lo ha curato assieme a Marco Reggio per la collana Ossidiana di Edizioni degli animali – è un’autobiografia che ribolle di dettagli, trascina e quasi ingolfa nel flusso della prima persona singolare, è un fiume in piena terribilmente ordinato, che ripercorre la vita dell’autrice dal primo giorno della sua vita, di cui serba intatto il ricordo.

Se in Bestie da soma. Disabilità e liberazione animale (Edizioni degli animali, 2021), l’attivista antispecista e disabile Sunaura Taylor descrive e dettaglia l’intreccio inestricabile che abilismo e specismo formano, condensando e sistematizzando nella forma del saggio una parte della propria esperienza, in Canti della Nazione Gorilla l’autrice lascia che il quadro teorico rimanga sottotraccia; nondimeno, la teoria innerva il testo, per stratificarsi ed emergere con sempre maggiore chiarezza mano a mano che il lettore prosegue.

È un’autiebiografia, per essere precisi, perché Prince-Hughes è scrittrice, primatologa e antropologa autistica. Se pensate che quest’ultima qualifica sia un elemento marginale in questa storia vi sbagliate di grosso, e se pensate che leggere la biografia di una persona autistica vi farà conoscere qualcosa sull’autismo vi sbagliate altrettanto.

Come era solito dire il filosofo della scienza Ian Hacking, «se hai conosciuto un autistico, hai conosciuto un autistico»1, e non sai nulla sull’autismo oltre ciò che riguarda le specificità della persona incontrata.

Fortunatamente per chi vuole comprendere cosa significhi vivere in quel «manifold multidimensionale di capacità e limiti»2 che è l’autismo, le autiebiographies sono ormai numerose; ma si tratta di testi fondamentali anche per la comunità autistica stessa, che può trovare in questi scritti elementi per riconoscersi, accettarsi ed esplorare meglio il proprio funzionamento.

Come nota sempre Hacking, attraverso questi auto-racconti le persone autistiche possono riformulare i caratteri del “tipo umano” in cui sono state inserite tramite diagnosi medica. Possono ridefinire, ampliare, rinegoziare le caratteristiche dell’autismo, generando così un looping effect, un effetto di retroazione, che impatta e rimodella i criteri diagnostici e la definizione stessa di autismo. Basti pensare che, se alla nascita di questa categoria diagnostica, la metafora d’elezione per descrivere le persone autistiche era “fortezze vuote” — a sottolineare una presunta mancanza di vita interiore e un isolamento inevitabile e completo in conseguenza di supposti deficit dell’interazione sociale — le autiebiegraphies hanno contribuito a disvelare la complessa, sebbene atipica, vita interiore delle persone autistiche rendendo “fortezza vuota” un termine dismesso e non più adeguato.

Questo testo non si esaurisce, però, nell’essere il racconto di una legittima stranezza abitata inconsapevolmente e spesso con sofferenza. È anche la storia della personale presa di coscienza di Prince-Hughes grazie all’incontro con una famiglia di gorilla in cattività nello Zoo di Seattle. Queste “persone prigioniere” così “discrete e costanti” le permettono per la prima volta di osservare e poi comprendere cos’è una persona senza venire sopraffatta dalle esperienze sensoriali che la comunicazione secondo regole umane usualmente comporta, e che l’autrice descrive come «un turbinìo di stimoli, sguardi accecanti, vicinanza indesiderata e rumori assordanti». La famiglia gorilla le dà la possibilità di impratichirsi nella comunicazione sociale, e di comprendere che anche l’altro possiede emozioni e intenti suscettibili di essere modificati da ciò che lei stessa compie.

In questo modo si instaura una sorta di circolo virtuoso in cui l’autrice diventa sempre più in grado di comunicare anche con le persone umane, di capire le sottigliezze dell’interazione e la varietà di emozioni che può elicitare, e di ritornare poi accresciuta da queste conoscenze all’osservazione dei gorilla per poterne documentare espressioni raffinate come rabbia, preoccupazione per l’altro, umorismo e sentimenti religiosi.

L’esperienza di apprendimento di Prince-Hughes non procede dall’osservazione fredda e clinica di un modello umano semplificato; al contrario, scaturisce da un profondo riconoscimento della somiglianza che intercorre fra i gorilla e lei, una somiglianza di temperamenti — di neurotipi, potremmo dire — ma anche di trattamento subito. Piena di tristezza, capisce presto che «la gente tratta i gorilla in modo simile a come sono stata trattata io per tutta la vita» (p. 116).

Si profila così, tra le righe del racconto autobiografico, quell’intreccio di abilismo e specismo che Sunaura Taylor aveva già esplicitato in Bestie da soma: una società neurotipica disabilizza, rende arbitrariamente deficitario chi non si comporta e non si rapporta al mondo nei modi definiti come tipici e usuali, e lo fa con dispositivi analoghi a quelli con cui il suprematismo umano marginalizza e sfrutta i non umani. I gorilla, così come i pazzi, si trovano in reclusione perché non assomigliano agli umani, non parlano la lingua giusta, non si muovono nel modo giusto e non hanno il giusto aspetto.

Come ci ricordano feminoska e Reggio nella prefazione a questo libro, non partecipare alla categoria di “umano” toglie la possibilità di accedere a una vita buona, e non basta appartenere alla specie Homo sapiens per accedervi. Non a caso ogni gruppo di oppressi ha lottato contro la propria animalizzazione, ovvero contro la riduzione ad animale, a corpo totalmente appropriabile, e ha sempre rivendicato la piena appartenenza all’umano come dispositivo retorico per ottenere diritti ed emancipazione.

Dunque, ci suggeriscono ancora feminoska e Reggio, se questa idea di umanità distribuisce in modo arbitrario privilegi ed esclusione, forse quello animale/umano è un distinguo che si dovrebbe puntare a far saltare o quantomeno ad allentare, invece di impiegarlo per rendere degne e condivisibili le lotte dei gruppi oppressi facendo appello al loro statuto di persone umane, che in quanto tali non meritano l’animalizzazione, anche se non esibiscono le caratteristiche corrette, o non tutte quelle necessarie per essere pienamente ascritti all’umanità.

Secondo il senso comune questa animalizzazione la meritano invece gli animali — va da sé — poiché le differenze con gli umani sono troppo grandi, sono innegabili. È questione di specie, di biologia, di natura; tuttavia, chi ha dimestichezza con la storia delle lotte dovrebbe riconoscere questo ritornello naturalizzante come un campanello d’allarme. Abbiamo già visto che il fatto di rientrare fra chi può essere trattato come animale non è propriamente una questione di specie di appartenenza: queste differenze troppo grandi, se andiamo oltre il senso comune, sono davvero tali? O ancora, solo perché un animale non parla come noi dobbiamo rassegnarci all’impossibilità assoluta, e un po’ autoassolutoria, di sapere cosa desidera, anche qualora lo manifestasse con altri linguaggi? Se cerca la fuga, ad esempio, o aggredisce allevatori o domatori, se si lascia deperire, possiamo derubricare queste espressioni a riflessi inarticolati, nudi istinti? C’è forse bisogno di un’intenzionalità per poter leggere un gesto come resistenza?

L’impossibilità o l’estrema difficoltà che si incontra nel formulare e considerare questo tipo di domande nel discorso corrente può essere ricondotta a quello che Gayatri Chakravorty Spivak, teorica femminista e capostipite degli studi postcoloniali, indica con il nome di «violenza epistemica»:3 un approccio per comprendere la capacità dei sistemi di verità di mettere a tacere determinati soggetti e rendere visibili o invisibili particolari espressioni di verità e di possibilità. Nel sistema di verità in cui ci troviamo, nella cornice epistemica con cui inquadriamo il nostro rapporto con gli animali non umani e quello che di loro conosciamo, alcune questioni sono impossibili da pensare, alcuni corsi d’azione impossibili da realizzare. L’efficacia della violenza epistemica è anche determinata dalla promozione dell’incapacità di riconoscere quella stessa violenza. In questo modo, ad esempio, la supremazia umana è data per scontata, è naturalizzata e inscritta nei corpi, e le condizioni storiche che hanno portato al suo emergere e affermarsi vengono nascoste, così come tutti gli altri modi in cui sarebbe potuta andare.

È proprio nel contesto di questa riflessione che il vissuto di Prince-Hughes si rivela prezioso; leggendolo si ha l’impressione di muoversi in una cornice diversa che ci permette di pensare nuovi possibili, apre uno spiraglio da cui sbirciare rapporti inediti. Prince-Hughes ci invita a riconsiderare nozioni a noi care sull’intelligenza, le capacità comunicative e la complessità emotiva degli animali e ci mostra, facendoci guardare attraverso il suo sguardo, un modo per allentare il confine umano/animale, per ridisegnarlo o financo cancellarlo, così che non possa più agire come distributore differenziale di privilegio e oppressione.

—

1) I. Hacking, “How We Have Been Learning to Talk about Autism: A Role for Stories” in Metaphilosophy 40(3/4), 2009, pp. 503.

2) Ibid.

3) G. C. Spivak, “Can the Subaltern Speak?” in Die Philosophin 14 (27), 1988, pp. 42-58.

—

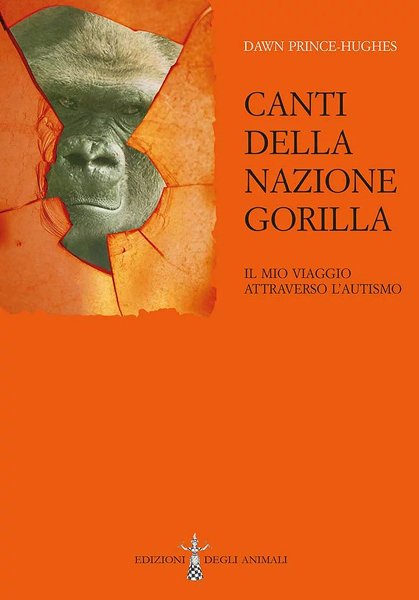

Immagine di copertina:

Joan Miró, Le deux amis, 1969