[Preceduto da una breve introduzione di Elisa Veronesi, pubblichiamo un estratto da I diari del lupo di Andrea Cassini (nottetempo, 2025). Per gentile concessione dell’editore].

La prima volta che ho incontrato I diari del lupo è stato attraverso la voce di Andrea Cassini sulle frequenze di Fango Radio. Era il gennaio del 2022. Era ancora in corso una pandemia mondiale di Covid19. Molte cose nelle vite di tutti erano state stravolte. Mi trovavo nel piccolo appartamento che abitavo nella vieille ville di Antibes, sulla costa mediterranea. Confinata in un’isola deserta di turisti, dove risuonava il richiamo dei gabbiani e il soffiare del mistral in certe giornate di vento.

La prima puntata di quello che sarebbe diventato un programma radiofonico tuttora in corso si intitolava inforestarsi ed era introdotta da un pezzo degli Ulver (Wolves), Østenfor Sol og vestenfor Maane (East of the Sun and west of the Moon), una band avanguardista norvegese che si muove tra black metal, jazz, elettronica, folk e spoken word poetry. La voce di Kristoffer Rygg accompagnava l’ascoltatore alle soglie del portale, al limitare del bosco dove un umano e una cana stavano per inoltrarsi, per inforestarsi. Il programma iniziava dunque con un richiamo diretto all’esperienza del filosofo francese Baptiste Morizot, il quale aveva ripreso questo termine dall’antico francese in uso presso i commercianti di legno del Québec. I boscaioli, dopo essere stati in città per vendere il legno, quando ritornavano nella foresta dicevano «Demain, je repars, je vais m’enforester».1 Per Morizot questa espressione può efficacemente indicare un doppio movimento, che non è solo quello di entrare nella foresta, ma è anche e soprattutto la foresta che entra in noi. E la foresta non deve necessariamente essere reale, ma rappresenta «un autre rapport aux territoires vivants».2 Ed ecco il portale che Andrea Cassini ci fa attraversare nei suoi Diari. Quella puntata mi risuonò così tanto che iniziai ad aspettare con ansia le puntate successive per ascoltare le letture e le riflessioni di Cassini. Quello che riecheggiava era innanzitutto l’esperienza corporea dell’attraversamento che anch’io stavo praticando sia negli Appennini italiani che sulle coste mediterranee, e poi le letture di Andrea erano le stesse che stavo facendo anch’io orami da qualche anno. I diari del lupo erano l’ennesima connessione inaspettata che si attivava in un’epoca di cambiamenti epocali.

Esiste un antecedente di questi Diari del lupo, che erano stati il titolo di una puntata del programma radiofonico Saivù, diretto da Francesca Matteoni sempre su Fango Radio. Il 19 ottobre 2020 Andrea Cassini era stato ospite della puntata Diario del lupo e aveva portato letture da Henry David Thoreau, Carl Safina e Baptiste Morizot. Questo per dire che il tempo del camminare, dell’inforestamento, è lungo, lento e procede per incontri, per condivisioni e mutazioni.

E infatti i Diari del lupo cambiano di nuovo forma, si trasmutano in scrittura in un libro uscito venerdì 7 febbraio per l’editore nottetempo, lo stesso che ha tradotto in italiano i libri di Morizot. Non c’era luogo editoriale più adatto.

Il pistage di Andrea Cassini, iniziato e, immaginiamo, che continua, nei boschi pistoiesi, è dunque prima di tutto esperienza diretta, fisica, sensoriale, ed esperienza riflessa attraverso letture, ascolti, ma è anche esperienza condivisa, con amici, con gli ascoltatori e ora anche con i lettori. È sempre e comunque un’esperienza a più voci, dove animali e vegetali convivono nel bosco e che nel materiale scrittorio del libro si struttura nella circolarità delle stagioni, «[p]rimavera, estate, autunno inverno e ancora primavera», recita l’Epilogo. La ripresa di questa naturalità del mondo non è questione mimetica, ma è una ripresa nella quale il narratore si sforza di situarsi all’interno di questa circolarità. Non da osservatore o spettatore, ma prova a fare esperienza del suo camminare in un luogo incerto, che nella storia delle società occidentali è stato spesso relegato ai margini, fuori, come luogo altro. Il narratore non è solo, la sua cana, Bora, è con lui, e “sua”, come precisa subito la voce narrante è un’espressione valida solo in un principio di reciprocità, «quando dirò mio sarà solo nella stessa misura in cui io sono suo» (p. 9).

I due si incamminano dunque, si inforestano e vanno all’incontro di tutti i viventi che abitano il bosco, tra i quali si trova anche il lupo. E su questo punto vale forse la pena citare la seconda grande voce che ispira e accompagna l’autore, ovvero quella del nature writer americano Barry Lopez, che tanto ha osservato e scritto sul lupo, ricordiamo il suo Lupi e uomini, pubblicato in Italia da Piemme. Andrea Cassini, inoltre, da anni collabora con alcuni enti della sua regione per le operazioni di monitoraggio e tutela della fauna selvatica nei boschi vicino casa e questo gli permette di avere una conoscenza precisa dei dati e dei movimenti degli animali e di ricostruire in maniera specifica la storia del ritorno del lupo in Italia e la storia di questo animale nella cultura. Il libro è corredato da un ricco apparato iconografico di immagini scattate dalle fototrappole, oltre che da disegni di mappe che ci ridanno il bosco da punto di vista umano e animale. La scrittura di Cassini è precisa, certo, ma riesce a essere molto evocativa, a ibridare i punti di vista e a tendere, apparentemente senza sforzo, a liberarsi dei costrutti antropocentrici che appesantiscono le nostre società. Una capacità di cui l’autore aveva già dato prova nel bellissimo racconto apocalittico L’impronta, uscito l’anno scorso per Zona42.

Quella di Cassini è una scrittura genealogica, che va a rintracciare i legami che tessono il mondo, ma che non siamo più abituati a vedere, è una scrittura che integra il punto di vista umano, che è inevitabile e che qui non si tratta in alcun modo di elidere, ma lo fa in maniera gentile, sforzandosi di comprendere, come dichiara il narratore riprendendo proprio una frase di Barry Lopez, «questi diari sono uno sforzo – collettivo – di comprendere» (p. 13).

Quando il mondo brucia si possono attivare connessioni inaspettate e potenti. C’è un’energia sotterranea che accomuna le ricerche di persone in ogni angolo di questo giardino planetario nel quale siamo immersi. Un giardino che oggi, ma forse da sempre, è ensauvagé e dinamico, come lo definisce Louisa Jones nel suo Le jardin ensauvagé, uno spazio limitato nel quale i viventi devono riscrivere, insieme, spazi e mappature per continuare a far esistere e ad arricchire la vita in tutta la sua bellezza e diversità. Esplorare gli spazi selvaggi, liminali, terzi paesaggi, affinando l’attenzione, i sensi e facendosi aiutare da specie compagne, come fa Andrea Cassini in questo libro, è un primo passo per (re)imparare a vivere insieme.

Primavera

Dopo aver installato le fototrappole insieme all’ente con cui collaboravamo, quella primavera, la prima insieme a Bora nel bosco, cominciammo a controllare a intervalli regolari i filmati. Stavamo ancora cercando di capire i punti migliori dove collocare le videocamere. Provammo alcune aree diverse, sempre nascoste e ben protette, ma che davano l’idea di essere punti di passaggio, all’incrocio fra sentieri più grandi – quelli usati da umani e lupi – e sentieri più piccoli – quelli scavati fra i rovi e il sottobosco da tassi e volpi, o strappati tra gli arbusti dai cinghiali. Cercammo anche dei punti vicini a risorse preziose: un corso d’acqua, un angolo riparato per fuggire o costruire la tana, una piccola altura da cui scrutare le prede. Alla fine, venne fuori che il punto migliore era vicinissimo a casa, prima ancora di entrare nel bosco vero e proprio, su quel poggio che credevamo segnare il confine – ma che per gli animali era evidentemente tutt’altro – fra la civiltà e il selvatico. Dietro a un recinto in disuso dove Bora amava andare tutti i giorni in quel periodo, una sorta di anticamera tutta sua dove lasciare marcature e da cui scrutare il bosco in lontananza, come una sentinella, ci sono una serie di prati, delimitati da un intrico di rovi, alberi spezzati o caduti, o semplicemente troppo fitti per disegnarci una strada attraverso.

[…]

Dalle immagini della fototrappola scopriamo che ci sono anche loro, i lupi che ci hanno svelato la loro presenza in inverno. Sono una coppia, dalle immagini capiamo con ragionevole certezza che si tratta di un maschio e di una femmina. Spesso li vediamo insieme, ma capita più frequentemente di vederne uno solo, di solito il maschio. È un periodo delicato per loro. Se si sono accoppiati alla fine dell’inverno, la femmina sarà in gestazione, pronta a partorire intorno a maggio, alle nostre latitudini. Non riusciamo a capire, dalle immagini, se la femmina sia incinta o no, e non nutriamo grandi speranze per il futuro della coppia. I lupi appaiono magri, guardinghi, con il pelo un po’ rovinato, e fatichiamo a immaginare come possano mettere su famiglia in un bosco così angusto e ricco di competizione, soprattutto antropica, stretto fra strade e case. Ma stiamo sottovalutando le loro doti di flessibilità e adattamento. Il loro orgoglio – parola che mi sento di usare anche se prettamente umana, perché a volte bisogna provare a tradurre, e tradurre è sempre un volo di immaginazione.

Mi ricordo in particolare l’immagine che la fototrappola ci restituì una volta, negli ultimi giorni di marzo, una settimana umida che di sera diventava gelida e ventosa, l’erba color verde chiaro imbiancata da una spolverata di neve, un ultimo colpo di frusta dell’inverno. Nei video notturni, in bianco e nero, il pelo dei nostri lupi non è più marrone e nerastro, un po’ striato, simile a quello di cani meticci. Diventa più sfumato sui toni del grigio, e si può giocare a immaginarli come quelle creature maestose che vediamo nei documentari ambientati nel continente americano o nell’Europa dell’est – soprattutto quella notte, quando il maschio sembra sfoggiare un pelo più folto e lucido del solito, come se si stesse ancora difendendo dagli ultimi rigori di un inverno a cui è sopravvissuto con sobria grazia, nutrendosi e rafforzandosi in silenzio. Si avvicina all’obiettivo della fototrappola, la annusa: chissà se la riconosce come qualcosa di estraneo, se guarda in quell’occhio di vetro come noi guardiamo nel suo.

Da quel momento, da quell’incontro ravvicinato seppur artificiale, diventa difficile resistere alla tentazione di dare un nome alla coppia di lupi, di sentirla “nostra”. Non facciamo nulla per intrometterci attivamente nelle loro attività, e non ci compete stilare registri con posizioni, numeri e spostamenti: è il compito dell’ente con cui collaboriamo, è ad esso che può spettare eventualmente l’assegnazione di un nome, e noi siamo semplici osservatori. Però con quei lupi condividiamo ogni giorno lo stesso bosco, la stessa casa, e forse questo conta qualcosa. E quello sguardo che abbiamo visto, o rubato, dalla fototrappola, sembra convalidare la nostra presenza. Il lupo sa che siamo lì, ci vede, magari si arrovella anche lui se darci un nome, e nel caso quale.

Forse c’è davvero qualcosa di speciale nell’occhio del lupo, come credevano o ancora credono civiltà antiche e nuove. Qualcosa che ci parla da vicino, in cui immedesimarci più facilmente rispetto ad altri animali, che ci dà l’impressione di poter parlare una stessa lingua non fatta di parole. Alla base c’è una semplice questione di somiglianza. Gli occhi del lupo sono frontali, rotondi, simili ai nostri per dimensione, posizione, proporzione. Hanno poi una qualità, una intensità, che li rende meno alieni degli occhi di rettili e uccelli, meno misteriosi di quelli dei gatti, meno inquieti e velati di quelli di erbivori come i cavalli. Anche l’altezza da cui ci guardano gioca un ruolo importante. È quello che succede anche con l’orso, animale fraterno in cui tramutarsi per alcune culture – ma temuto ed emarginato da altre –, specialmente perché, quando si alza su due zampe, scavalca un’altra soglia tra animali e umani.

Presso i mongoli, ancora oggi gli anziani insegnano ai giovani che, quando incontrano per caso un lupo nella steppa – può capitare anche viaggiando con l’auto fra i panorami desolati del paese –, devono fermarsi e guardarlo negli occhi, per ottenerne forza e coraggio. L’idea è che, se si riesce a sostenere per qualche secondo lo sguardo del lupo, nessun nemico e nessun ostacolo che incontreremo nella vita potrà mai farci paura, così come il lupo non abbassa mai la testa di fronte alle difficoltà. Il lupo appare in tante tradizioni e riti di passaggio, in maniera più o meno esoterica, e il motivo è proprio questa apparente somiglianza. Una creatura affine, sia a noi sia ai nostri compagni cani, che ha mantenuto però la sua dimora nel mondo selvatico: se ne fa custode e misura il nostro valore quando ci azzardiamo a tornare nei boschi.

Per noi, invece, quello sguardo scambiato con il lupo attraverso la fototrappola ha significato tutt’altro. Il lupo ci riconosce, più che accettarci – perché dal suo punto di vista la parola accettare non ha alcun senso. E noi iniziamo a pensare a lui, a loro, in modo diverso. Con una concretezza che non esclude il fascino e la poesia. Man mano che la primavera avanza diventa facile immaginare la coppia che perlustra il bosco alla ricerca della tana migliore, triangolando necessità di protezione, distanze e disponibilità di risorse, e poi il maschio che si sobbarca la responsabilità dell’intera famiglia, nei primi giorni dopo il parto, procurandosi il cibo anche per i piccoli, e trotta instancabile da un sentiero all’altro senza mai prendere fiato, lo sguardo lucido e deciso, le zampe forti e le impronte leggere.

Arriva maggio, ed è presto per capire se i cuccioli sono nati davvero, per il momento si muoverebbero solo nelle immediate vicinanze della tana. Ci sono altre tracce, però, dell’attività dei lupi. È cambiato il loro modo di rapportarsi con il territorio, di occupare gli spazi, e ipotizziamo che sia cambiata anche la composizione del loro branco, la loro famiglia. Tutto questo, chiaramente, lo capiamo grazie a Bora.

Troviamo gli escrementi del lupo in bella vista e in posizioni che sembrano studiate con cura. È facile distinguerli perché sono asciutti e pelosi – il pelo delle prede che passa per l’apparato digerente. Spesso li troviamo nel punto più alto del poggio, l’estremo confine del villaggio, dove sorge quel portale invisibile che conduce nel bosco, in una zona erbosa in mezzo a un trivio di sentieri. Il silenzio dell’inverno è finito, mi sembra dire il lupo, non è più la stagione di nascondersi mentre esploriamo e ci spostiamo. Ora abbiamo scelto un luogo che è nostro, una tana per la nostra famiglia. Siamo disposti a condividerlo, ma siamo anche pronti a proteggerlo, perché è prezioso. Preferiremmo non arrivare a tanto, però – perché nel bosco c’è già così tanta competizione, ogni pasto e ogni notte sono un dialogo fra la vita e la morte. Per questo motivo, lascio il mio avvertimento.

Faccio un altro esercizio di traduzione e immagino che il mio cane, nella sua lingua molto più precisa ed economica della mia, ascolti proprio queste parole mentre ispeziona e annusa gli escrementi, di certo sente anche molti altri segnali olfattivi che io non posso cogliere, come le marcature con l’urina. Le prime volte si agita, e si incammina per il sentiero con la testa alta e il pelo ritto sulla schiena. Bora è giovane, deve ancora imparare il linguaggio dei lupi. Abituata a passare così tante ore con noi umani, forse, è portata a imitarci, chiama le cose con la voce e le cerca con gli occhi. Giorno dopo giorno, però, si tranquillizza, e utilizza sempre più l’olfatto, molto più affidabile per acquisire informazioni, e le deiezioni del suo corpo, molto più efficaci per comunicare rispetto alla voce. Il mio cane e il lupo stabiliscono un dialogo a distanza. A volte anche lei lascia la sua marcatura all’imbocco del trivio, e ogni giorno controlla gli stessi punti, gli stessi angoli di bosco che devono essere i suoi riferimenti per capire dov’è andato, cos’ha fatto il lupo. Nella sua testa, credo che tracci una mappa mentale dei suoi spostamenti e della sua attività notturna: in quelle ore lei dormiva pacifica insieme a noi sul letto, mentre il lupo forse lottava con un cinghiale o un capriolo per la sopravvivenza della sua famiglia, eppure, nonostante questa distanza sembri incolmabile, il loro legame è stretto. Ho l’impressione che Bora e il lupo imparino a conoscersi, magari a rispettarsi, che tramite gli odori dialoghino come se fossero faccia a faccia, prudenti e onesti come due ottimi diplomatici. Grazie al fiuto del mio cane troviamo anche i resti di una predazione, delle ossa di capriolo già spolpate dai necrofagi. Anche questo è comunicare a distanza: una distanza che si sviluppa su più dimensioni, nello spazio e nel tempo, i segni dei denti del lupo sulle ossa come incisioni di uno stilo sull’argilla.

Un po’ mi dispiace che Bora non possa comunicare con il lupo con la sua stessa libertà e indipendenza, che non parli esattamente la sua stessa lingua – che non possa, insomma, vivere appieno il bosco come fa lui, competere per risorse e spazi, e arricchirsi con la contrattazione e il rischio quotidiani. Lei, invece, è la responsabile della soglia: portavoce degli umani e della loro civiltà. In parte è colpa della selezione, quel processo che ha reso Bora così diversa dal lupo, in certi frangenti, nonostante sotto altri aspetti – quello genetico, ma non solo – siano praticamente la stessa cosa. E in parte è colpa mia, che l’ho portata a vivere con me senza chiederle il permesso dall’altro lato del portale, fornendole però in cambio una vita dove il cibo si materializza da solo nella ciotola, e non si rischia di morire di fame, di rogna, infilzati da un corno o da una zanna. Trovo stupefacente, tuttavia, come Bora non si accontenti di queste comodità, come faremmo forse noi animali pigri, ma continui a rispondere al nucleo selvatico che ha dentro di sé. E stupefacente è la sua capacità di adattarsi, di passare agilmente da un mondo all’altro, da una lingua all’altra, di comunicare – specialmente così giovane, in pratica ancora una cucciola – con un animale decisamente adulto. Più adulto di qualsiasi cane o quasi, in un certo senso, se si considera che la selezione delle razze canine ha per certi versi accentuato i tratti giovanili attenuando quelli maturi.

Oggi che è passato qualche tempo è facile dimenticarlo, perché Bora è diventata un cane sicuro di sé, maturo, ma all’epoca dei primi incontri con la fauna selvatica era davvero giovane – una gioventù, peraltro, accorciata dalla malformazione congenita e dall’operazione chirurgica che l’avevano privata della fiducia nel suo corpo e di preziosi mesi di crescita. Sono sicuro che abbia imparato moltissimo dai lupi, già da quei primissimi brevi scambi, più di quanto abbia mai potuto imparare da me. I lupi l’hanno aiutata a crescere, come parenti lontani a cui ti avvicini con timidezza e soggezione, ma che ti parlano con schiettezza e con saggezza secolare.

Riconosco la tua presenza, diceva Bora a quel suo cugino selvatico, ne sono sempre più convinto. Riconosco il tuo diritto e quello della tua famiglia su questo territorio. Qua invece comincia il mio, e quello dei miei amici. Non c’è bisogno di competere. Sapendo questo, concediamoci il libero passaggio.

—

1) Baptiste Morizot, Sur la piste animale, Paris, Actes Sud, p. 25.

2) Ibidem.

—

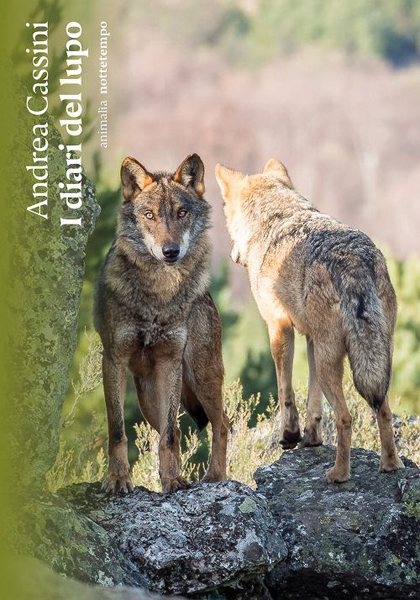

Immagine di copertina:

foto di Hans Veth su Unsplash