Il nuovo libro di Gerardo Spirito, Madreselva, appena portato in libreria da Moscabianca, conferma il talento narrativo dell’autore dopo la solida prova de Il libro nero della fame, uscito nel 2022 per lo stesso editore. Le ambientazioni sono ancora quelle rurali e selvatiche della raccolta d’esordio, ma l’atmosfera opprimente che la caratterizzava è qui se possibile ancora più accentuata. L’uso della categoria di folk horror per descrivere questi racconti verrebbe naturale: sono storie variamente interpretabili come soprannaturali o repellenti ambientate nelle campagne e nelle province ombrose di un Paese che non è nominato ma che è riconoscibile come il nostro. L’affinità col folk horror comunemente inteso però, col suo repertorio di soluzioni di trama (i visitatori dalla città che incappano nelle tradizioni degli isolati abitanti delle campagne…), finisce qui; le storie di Madreselva descrivono sì un mondo premoderno e superstizioso, senza però delineare alcun conflitto esplicito con lo spazio urbano o con la contemporaneità. La forza di Madreselva, così come già ne Il libro nero della fame, sta proprio nel rigoroso effetto d’atmosfera che permea questi racconti, e che passa attraverso un’insistenza sulla descrizione del paesaggio e del sistema di credenze di chi lo abita.

Madreselva raccoglie sette racconti, tutti piuttosto lunghi visto che coprono trecentocinquanta pagine. Al netto di qualche rimando cursorio e in filigrana, le storie non sono legate tra loro, ma tra esse si percepisce una diffusa aria di familiarità: anche se mancano veri e propri toponimi, si ha la sensazione che tutte le storie siano ambientate nella stessa zona, in un paese aspro, selvaggio e crudele, povero e arretrato, fatto di piccoli villaggi antichi e fatiscenti, di boschi inospitali, di rupi e calanchi. Questa aria comune viene soprattutto dall’enfasi che Spirito pone nella descrizione dei paesaggi, che acquisiscono una matericità e una consistenza, e soprattutto una sinistra agentività, ben maggiori di quelle dei personaggi umani che vi si muovono all’interno. Questi ultimi sembrano condannati a uno stato di labilità radicale, costantemente in balia degli agenti atmosferici e degli elementi naturali, che premono minacciosamente sulle pareti delle case (descritte diffusamente come ammuffite e scure, coi pavimenti pieni di terra), e persino contro i loro corpi, che Spirito dipinge come deformi, rovinati dal lavoro e quasi penetrati e distorti dall’aria maligna che respirano – ci descrive «maniscalchi camusi, filatrici avvizzite, pastori gibbosi, bottai spilorci, cantori miscredenti, fabbri pitocchi, comari linguacciute» (p. 87). Leggiamo nel paragrafo iniziale del primo racconto che «la pioggia batte maligna contro tetto grondaie e pareti; ha impaludato sentieri e coltivi e allagato un canto del sepolcreto e inzuppato la fascina di sterpi e ramaglie raccolti nel bosco» (p. 11) – preludio a numerose descrizioni della furia degli elementi e della preponderanza e prepotenza dell’atmosfera, del vegetale e del minerale. Tanto le descrizioni degli elementi naturali sono potenti, così quelle degli spazi umani sono improntate a una franosa precarietà:

«Lei cammina, si inoltra in chiassuoli fetidi e umidi, costeggia finestre grigie e untuose, colletti di terra circondati da muricci di selce, canaletti di sbocco e scolatoi neri di mosche. Attraversa zoppa una piazza quadrata, una chiesa scalcinata, il corso lastricato, soglie polverose e banchi e carri e carretti della frutta. Dalle finestre degli ammezzati i visi tondi, spigolosi o arricciati di arpie e matusalemmi» (p. 87).

L’altro elemento di coesione dei racconti di Madreselva è il sacro – ma un sacro impoverito e pervertito, privo di trascendenza, un culto cristiano trasformato in cupo soprannaturalismo, in cui non c’è differenza tra le invocazioni a Dio, ai Santi e alla Vergine e pratiche apotropaiche, riti di fertilità, tentativi di parlare ai morti. L’intero paesaggio, l’intera cultura che descrive Spirito sono innervati da una superstizione diffusa: anche se non assistiamo mai a rappresentazioni dell’apertamente soprannaturale, i personaggi ragionano sempre secondo la convinzione che il mondo è regolato da leggi antiche e immutabili e misteriose, più grandi degli esseri umani e per loro incomprensibili. Anche questo contribuisce al clima di oppressione e di precarietà che attraversa questi racconti e che informa le vite dei personaggi. I racconti di Madreselva si strutturano intorno a viaggi iniziatici e discese nel regno dei morti, senza sbilanciarsi mai sullo statuto di realtà di questi percorsi, ma insistendo sul fatto che questi per i protagonisti sono veri e credibili.

Già l’epigrafe scelta da Spirito, tratta da Il giorno del giudizio di Salvatore Satta, segnala l’appartenenza di questo libro non tanto una genealogia horror, quanto a una lunga tradizione di scritture italiane sulle campagne, soprattutto del Sud, e il loro folklore: oltre a Satta, leggendo Madreselva possiamo pensare a Ernesto De Martino o Carlo Levi. La differenza cruciale, naturalmente, è che Madreselva non è un testo etnografico o memorialistico, e Spirito non scrive di alcuno spazio effettivamente riconoscibile (anche la lingua dei protagonisti è distante dall’italiano corrente senza però coincidere con uno specifico dialetto). Di conseguenza, tuttavia, questi spazi che ormai sono penetrati nell’immaginario italiano (la Lucania di Levi e De Martino, la Sardegna di Satta), si assommano in Madreselva, quasi che Spirito ne distillasse l’essenza. Allo stesso modo, lo spirito di superstizione diffusa che troviamo nelle pagine degli autori summenzionati, non essendo qui più ancorato a nessun dato reale, è esasperato e reso ancora più allucinato e claustrofobico. Il mondo che descrive Spirito somiglia a un De Martino sotto acidi, e a cui il trip è salito male.

Questi non sono, si è detto, racconti dell’orrore in senso stretto, anche se naturalmente escono per uno degli editori italiani di punta per i generi horror, weird, e sci-fi: non sono cioè racconti che puntano sullo spavento, sul colpo di scena, ma semmai pesantemente sbilanciati sulla descrizione, sulla costruzione atmosferica piuttosto che sul procedere della trama. E tuttavia, si tratta anche, questo sì, di racconti ferocemente crudeli. Spirito non risparmia nulla ai suoi lettori, tra bambini che muoiono e altri che spariscono, violenze e linciaggi, anche se questa crudeltà è spesso esercitata per perifrasi ed ellissi. Leggiamo per esempio il momento culminante di Opera bestiale:

«La luce del giorno declina. Arriva la notte e i cani incatenati al palo si addormentano. Dall’interno della baracca non arriva alcun suono. Il vento scuote le fronde degli alberi e fa scricchiolare le cortecce. All’alba lo stagnaio esce di casa, entra nella baracca e i cani lo sentono e si svegliano. Per un po’ non succede nulla. Il cielo fuori è ancora pieno di stelle. I cani restano accucciati a guardare il nulla. Arriva un grido. Un altro. I cani si destano e si guardano intorno e ringhiano e cominciano ad abbaiare. Dalla baracca ora si sentono tramestii e colpi sordi. Alcuni passi. Silenzio. I cani aspettano rigidi. Rivelano i denti bruni e affilati. Il più piccolo dei due raspa una zampa per terra. La porta si apre e sulla soglia compare la sagoma dello stagnaio. Sbatte le palpebre nella luce affilata del giorno. Le mani che tremano. I cani abbassano le orecchie e cominciano a piagnucolare. Lo stagnaio si allontana senza una parola. Il bosco è una tomba». (p. 276)

Altrove, come in La povera errante, il racconto è così esplicito da stomacare: ma il motivo per cui funziona davvero non è la descrizione di alcune isolate esternazioni di brutalità, ma per come riesce a costruire un senso di violenza diffusa, culturalmente capillare, le cui singole manifestazioni verbali e fisiche appaiono ineluttabili ai personaggi come al lettore. Spirito descrive personaggi che non solo subiscono ininterrottamente soprusi e violenza, ma che non sono equipaggiati per immaginare alternative alla loro persecuzione.

Madreselva rappresenta a mio avviso un’aggiunta importante a un crescente repertorio di scritture speculative italiane: anche se finora si è cimentato con la sola forma breve e con una riuscita monotonia tematica e atmosferica, Spirito è con tutta evidenza uno scrittore in pieno possesso delle proprie capacità formali e immaginative che ha assemblato, qui e nel suo precedente lavoro, un testo ipnotico e repellente, claustrofobico e ricco di inventiva. Vorrei concludere però proprio con alcune parole sull’appartenenza del lavoro di Spirito al repertorio suddetto, ossia a una scena che negli ultimi anni ha raggiunto traguardi qualitativi a mio avviso piuttosto importanti. Uso questo termine con cognizione di causa, ben sapendo che il confine con le sue versioni deteriori, come scenicchia o amichettismo, è labile (aggiungerei: deteriori e abusate, soprattutto in un contesto culturale che non distingue la stima dal conflitto di interessi). Il punto è che la scena, ossia la creazione di una comunità, è una parte integrante dell’identità di un genere letterario. Almeno parte del valore del lavoro di Spirito, e in senso più ampio di Moscabianca come editore, cui vanno affiancati perlomeno Zona 42 e Edizioni Hypnos, sta nel continuare e arricchire un discorso che trascende l’autorialità individuale ma appartiene ormai a una comunità di autori e di realtà editoriali. Dunque Madreselva non è una semplice aggiunta a un corpus di scritture speculative italiane di altissima qualità che raccoglie titoli come Storie della serie cremisi di Lucio Besana, Un buio diverso e Della donna aracnide di Luigi Musolino, Trofeo di Emanuela Cocco, Spettri di pietra di Francesco Corigliano o Gli stessi occhi di Francesca Mattei, per citarne solo alcuni, ma si colloca semmai in proficuo dialogo con questi. Si tratta di attori del campo editoriale che hanno costruito, negli anni, un profilo coerente e convincente di una via italiana alle letterature speculative (che non è un “novo sconcertante italico”, e anzi vale la pena di sottolineare che il cuore delle polemiche legate a quell’antologia veniva proprio dal fatto di non porsi in alcun modo in relazione con questa comunità), in dialogo coi modelli internazionali e con la genealogia letteraria nazionale.

—

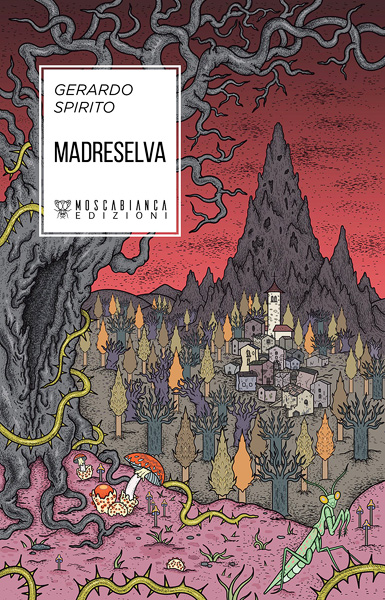

Immagine di copertina:

Théodore Rousseau, Il bosco di Fontainebleau, 1849–1855, J. Paul Getty Museum