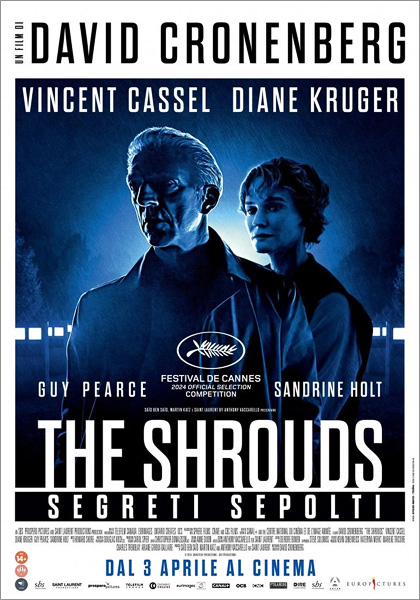

È nelle sale The Shrouds, ultimo film di David Cronenberg. A due anni di distanza dal ritorno al cinema con il controverso Crimes of the Future, il regista torna con un film intimo e patentemente autobiografico. Diciamolo subito, The Shrouds non è un film facile, né tantomeno pienamente riuscito. Estremamente verboso (per un motivo che diremo in seguito), con un intreccio tedioso che non sembra andare da nessuna parte, mentre i colpi di scena (pochi) che la pellicola riserva sembrano non avere alcun pay-off drammatico. Non solo, il film è deludente nel tradire proprio uno degli aspetti più caratteristici della filmografia di Cronenberg, la componente body horror, che viene consegnata a una computer grafica poco convincente e di scarsa qualità. Ciononostante, il film è di grande interesse per capire alcune traiettorie interne alla cinematografia di Cronenberg, e insieme fornire degli spunti di riflessione niente affatto banali sul presente in cui viviamo.

Il soggetto del film è piuttosto semplice, e in questa semplicità risiede la sua efficacia: Karsh, un imprenditore che nel look e nelle movenze ricorda il regista stesso (che dirige questo film anche come forma di elaborazione del lutto per la moglie, Carolyn), inventa un particolare tipo di sudario che restituisce in tempo reale l’immagine del cadavere in decomposizione di sua moglie, il cui corpo diventa accessibile tramite una app del telefonino, o alternativamente, tramite lo schermo impiantato sulle lapidi, trasformate in inusuali e lugubri apparecchi televisivi. Ci troviamo di fronte, insomma, a un’iperbole della società dello spettacolo, in cui la tirannia dello sguardo, la nostra bulimia scopica, viene spinta all’eccesso, arrivando a violare l’unico luogo ancora resistente al suo dominio incontrastato: l’interno di una bara, il luogo che nessuno può esperire perché dedicato a chi per definizione esperire non può più. Karsh è un uomo che non riesce a elaborare il lutto, e questa pornografia necrofila è esattamente il meccanismo di spostamento che non gli permette di fare i conti simbolici con la propria perdita: l’immagine della moglie è sempre, illusoriamente, presente. The Shrouds è allora un film sulla scopofilia e sull’ipervisibilizzazione del mondo contemporaneo. Il potere dello sguardo che si spinge oltre, violando l’ultimo spazio buio ancora non iper-visibilizzato, rendendo l’interno di una bara immagine. Per chi conosce la filmografia del Maestro, questo assume immediatamente un carattere metacinematografico. È quasi banale ricordare che il suo cinema si fonda proprio su un paradigma di visibilizzazione assoluta, idea che si manifesta nello scarso uso del fuori campo, mentre la macchina da presa indugia implacabile su ogni dettaglio di disfacimento o mutazione del corpo. Ne La Mosca, Cronenberg non ci risparmia la mandibola di Brundle che si stacca, mentre la sua testa esplode per far emergere l’abominio finale; in The Brood, la perversione della partenogenesi viene inquadrata dall’inizio alla fine, con la protagonista ripresa mentre lecca, come una fiera feroce, il proprio cucciolo appena nato, ancora sporco di sangue; in Crash, ogni dettaglio delle cicatrizzazioni dei protagonisti viene mostrato come oggetto primario dell’eccitazione e del desiderio dei personaggi, e così via, gli esempi sono numerosi. Non è affatto irrilevante che l’opera ultima e crepuscolare di un cineasta di questo tipo, autobiografica anche nella scelta di rendere Vincent Cassel un clone a schermo del regista, metta al centro del racconto proprio questa estremizzazione finale del dogma dell’ipervisibilizzazione: nulla non è filmabile, nemmeno (apparentemente) la morte.

The Shrouds però non è solo questo. La faccenda dei sudari è solo il motore narrativo, di un film che nel suo sviluppo imbastisce un mistero intorno alla possibilità che la tecnologia di Karsh sia oggetto di una cospirazione internazionale da parte di cinesi o russi (o forse entrambi). Questo è forse l’aspetto più singolare e spiazzante del film. Come stanno insieme le due cose? Perché Cronenberg decide di fare un film sul nostro sguardo necrofilo e poi ci parla di cospirazionismo e teorie del complotto? La risposta, a parere di chi scrive, è intimamente connessa proprio alla nostra assuefazione al real time delle immagini, al nostro avere il mondo disponibile immediatamente per essere guardato. Il mondo, nella società dello spettacolo, smette di essere mondo e diventa immagine, e l’immagine, a differenza degli oggetti che rappresenta, non ha più segreti. Da un punto di vista filosofico, il riferimento è ovviamente il Baudrillard del Delitto Imperfetto, testo in cui si riflette proprio sulla sparizione del segreto e dell’ambiguità strutturale del mondo quando tutto diventa simulacro, quando tutto diventa immagine accessibile sempre e dovunque. In un mondo del genere, in cui anche l’interno della bara è accessibile allo sguardo, i segreti bisogna inventarli: ecco la centralità delle teorie del complotto, parlate e discusse allo sfinimento dai protagonisti del film (da cui l’eccesso di verbosità menzionato prima). Non casualmente, Terry, sorella gemella della moglie defunta del protagonista, più volte afferma di eccitarsi sessualmente solo quando si elucubra sui complotti che coinvolgono (forse) il protagonista. Il pessimismo implicito di questa affermazione è notevole: in un mondo scomparso nei simulacri, la natura fantasmatica del desiderio non può che articolarsi nella finzione della paranoia, della credenza infondata e dei complotti improbabili.

Questa lettura è confermata anche da un altro aspetto fondamentale. Il sospetto paranoico che innesca la trama del film riguarda delle strane escrescenze che il protagonista rileva sul cadavere della moglie, guardandone l’immagine trasmessa dal sudario. Tali escrescenze potrebbero essere delle manipolazioni reali, indizio di una fabbricazione funzionale all’hackeraggio della tecnologia di Karsh, oppure potrebbero essere semplicemente delle contraffazioni dell’immagine per ingannare lo spettatore. Il modo più semplice per dirimere il dubbio sarebbe riesumare il corpo ed esaminarlo, ma questo non succede mai per varie ragioni. Il motivo è ovvio: per i protagonisti del film, l’immagine è l’unica cosa reale, l’oggetto che rappresenta scompare, il suo riferimento fisico si dissolve, perdendo qualsiasi statuto di verità. È il solito paradosso di un mondo tramutato in immagine: esso svanisce, e la sua rappresentazione simulacrale diventa completamente autoreferenziale, e quindi costitutivamente incapace di articolare una distinzione netta tra verità e apparenza. Siccome l’oggetto rappresentato in questo caso è un corpo morto, ciò significa implicitamente che rendere la morte visiva tramite la tecnologia è anche e soprattutto un modo per negarla, per rifiutarla, per non accettarla e per rifiutare, in tutto e per tutto, il lavoro del lutto (aspetto, questo, chiaramente espresso da Cronenberg nell’intervista ufficiale concessa durante l’anteprima del film presso il cinema 4 Fontane di Roma, a cui ho avuto la fortuna di assistere).

The Shrouds parla anche dei tentativi da parte di Karsh di tornare alla vita, di abbandonare la scopofilia necrofila che impedisce l’accettazione del lutto e di ritrovare l’amore, e articola due possibilità per certi aspetti antitetiche. Karsh torna a provare desiderio prima con Soo Min, una donna cieca, e poi con Terry, la gemella della defunta moglie (dopo Dead Ringers, ancora una riflessione sul doppio e sui sosia). Se in quest’ultimo caso il desiderio divampa nel tentativo impossibile di possedere il corpo morto dell’ex moglie, proiettato in quello replicante della gemella, in una scena tra le più intense della produzione del regista, in Soo Min Karsh trova una donna che per la sua ovvia condizione non può partecipare alla scopofilia che sta distruggendo la vita del protagonista, che pur non vedendolo riesce a possederlo più di quanto non faccia lui con tutta la potenza della tecnologia audiovisiva a sua disposizione. Non è un caso che il film si concluda, pur nell’ambiguità, con Karsh che vola verso Budapest con Soo Min, anche se, allo stesso tempo, il protagonista torna a sognare il corpo mutilato della moglie con le fattezze di quest’ultima, a rimarcare una delle più trite riflessioni della psicoanalisi: ciò che amiamo sono sempre e solo i nostri fantasmi.

Poiché i sudari sono un ritrovato tecnologico, The Shrouds tematizza ancora una volta il rapporto tra carne e tecnologia, linea di ricerca costitutiva di gran parte della filmografia di Cronenberg. Nei suoi film, la relazione fra tecnica e corpo è spesso ambivalente. Da un lato, come suggerisce lo slogan della nuova carne di Videodrome, la tecnologia è sempre un’estensione protesica della carnalità umana, l’una si dissolve nell’altra senza apparente soluzione di continuità. Dall’altro, il corpo risulta sempre in qualche modo irriducibile al metallo, e in definitiva incomprensibile ai computer e all’intelligenza artificiale. Ne è un esempio l’incapacità del computer di Seth Brundle, ne La Mosca, di carpire i segreti della carne vivente, un’incomprensione che poi funge da motore agli avvenimenti tragici del film. In The Shrouds, Cronenberg riprende quest’ultimo tema, arrivando a esiti parzialmente inediti. In una scena centrale piuttosto emblematica, a un certo punto Karsh indossa da vivo il sudario tecnologico e la sua personale AI gli dice, ovviamente, che non è per lui, mentre il computer trasmette solo le immagini in 3D delle sue ossa e della sua struttura muscolare nuda. Questa scena, oltre a figurare la palese pulsione di morte del protagonista, che vorrebbe essere cadavere in un tentativo impossibile di ricongiungersi alla moglie, rende chiaro come per Cronenberg la tecnologia continua ad essere estranea alla corporeità viva dell’essere umano. Ciò che la tecnologia comprende è solo il corpo morto, cioè il corpo ripreso nel suo atto di scomparire, di decomporsi e tornare inorganico. Il sudario è una tecnologia necrofila per costituzione, perché il corpo vivo non lo riprende nemmeno, lo attraversa rivelando la sua struttura bruta interna, e niente altro. La tecnologia, insomma, domina l’inorganico e si occupa del corpo solo quando è sulla soglia di tornare a esserlo. In ogni caso, come abbiamo già detto sopra, l’immagine fa scomparire la fisicità del corpo nel momento in cui lo cattura, non riuscendo quindi, in definitiva, a dominarlo.

The Shrouds, insomma, è un film complesso, che presenta una stratificazione di temi che lo avvicina a Videodrome. Entrambi sono leggibili come commentari alla società dello spettacolo; entrambi indagano la complessa relazione che la società contemporanea e il cinema come suo inconscio intessono con lo statuto delle immagini. Tuttavia, se Videodrome è un film con un’aura quasi profetica nella sua capacità di anticipare alcune tendenze della società contemporanea, The Shrouds risulta più un commentario del presente, al netto delle iperboli che mette in scena, cosa che lo rende più simile, per certi aspetti, a un episodio qualsiasi di Black Mirror. Se Videodrome profetizza una distopia, The Shrouds risulta incapace di proiettare la sua riflessione su un orizzonte diverso dal presente. Anche questo, presumo, dice qualcosa sullo spirito dei nostri tempi.