Forse la paura più grande è quella per l’ignoto, ma anche definire un genere letterario causa una certa apprensione. Si è costantemente in pericolo di un agguato semantico, di una trappola logica, di una violenza anacronistica. Nel caso della weird fiction, poi, la faccenda si fa particolarmente inquietante. Negli ultimi dieci anni questa definizione è sempre più usata anche in Italia, e non tanto per una maggiore consapevolezza riguardo al suo significato quanto, piuttosto, per il suo contrario: non è ben chiaro che cosa sia il weird in letteratura, e perciò lo si evoca di continuo, magari come un mantra che protegga la specificità di testo o come un anatema contro l’esigenza di realismo.

Che il weird non possa essere realista è una questione tutta da discutere. Che attenga a una estrema specificità, invece, potrebbe anche essere vero. Nei vari tentativi di definizione – penso a Joshi, Fisher, Cisco, Machin e così via – risalta quasi sempre la necessità di ragionare in negativo, di dire ciò che weird non è, prima di tutto il resto. Non è semplicemente il fantastico, non è l’horror, non è neanche la fantascienza. Non è il realismo magico, non è il surrealismo, non è il fantasy. A volte sembra l’incrocio di alcune di queste cose, e altre ancora pare dover andare lontano, in dimensioni letterarie in cui l’Indefinibile è la ragione fondante delle pagine e forse l’unico valore perseguito. Non c’è dunque speranza di provare a dire che cos’è, alla fine, questo misterioso weird?

Credo sia difficile dare una risposta univoca riguardo al weird contemporaneo. Si può forse darla per il weird fin de siècle, e la si può certamente dare per il New weird, ma non per tutte le altre situazioni in cui il termine viene usato, soprattutto in Italia, per connotare romanzi, racconti e poesie che tra di loro sembrano non avere nulla in comune. La costante sembra essere unicamente l’elemento soprannaturale, declinato di volta in volta in modo diverso. Immagino che il tempo darà conto dell’epidemia classificatoria, quando e se qualcosa resterà di tutta questa abbondanza. Ma, nel frattempo, qualcosa si deve pur cercare di dire; e io proverei a dire che aspetti di weird, nell’ambito italiano contemporaneo, ci sono davvero.

È una narrativa ancorata a tratti specifici, focalizzata sul soprannaturale e sull’orrore, in dialogo con riferimenti autoriali arcinoti – Lovecraft e Ligotti su tutti – ma anche in grado di discutere la tradizione senza ridursi all’emulazione. Un weird che, pur partendo da radici fisse, si estende verso direzioni non convergenti. Per individuare questi viticci che si diramano nel sottobosco umido e scuro della narrativa italiana, partirei da tre libri legati in partenza al weird, vuoi per presentazione, vuoi per motivazioni di affinità (due sono pubblicati da Edizioni Hypnos, un editore che fa del weird il proprio soggetto d’elezione; uno è pubblicato da NERO editions, editore di molti saggi che si occupano di narrativa speculativa o weird). Naturalmente la mia selezione risponde già a dei criteri (questi tre non sono certo gli unici libri presentati come weird fiction!), dovuti a un modo più o meno preciso di intendere questo approccio letterario. Ma mi perdonerete se questi criteri vorrò esplicitarli dopo – anzi, se vorrò provare a farli emergere spontaneamente dai testi. Tutti e tre i libri presentano tante affinità quante diversità, e credo che il modo migliore per parlarne sia attraversare le pagine e vedere se, tra le reti trascinate negli abissi, resteranno impigliati i medesimi mostri marini.

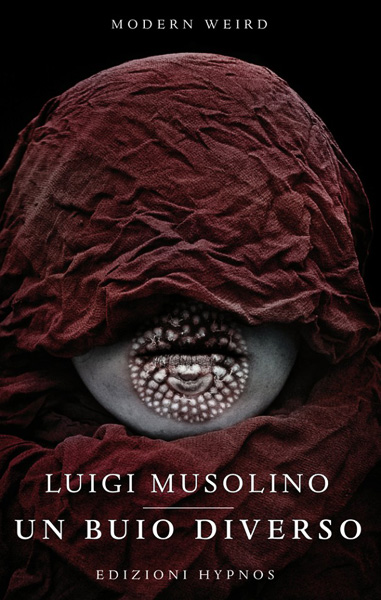

Luigi Musolino, Un buio diverso

Luigi Musolino frequenta da tempo i campi narrativi del folk horror. Le sue storie sono spesso ambientate in contesti rurali, campagne nelle quali il degrado umano si intreccia alla sopravvivenza di leggende e tradizioni antiche, foriere di un male atavico e invincibile. Le immagini proposte nei suoi racconti sono sempre disturbanti, e molte volte violente: l’usura dell’anima dei protagonisti si traduce nella distruzione dei corpi, tanto da parte di forze sovrannaturali quanto tramite azioni squisitamente umane, il tutto sullo sfondo di paesaggi provinciali lugubri e dimessi.

In Italia questa impostazione è abbastanza praticata. In ambito cinematografico si tratta di una vera e propria tradizione (penso ovviamente ad Avati e Fulci), mentre in ambito narrativo è noto il caso del “gotico rurale” dei lavori narrativi di Eraldo Baldini, ai quali vanno sicuramente aggiunti vari esempi più o meno sporadici, tra i quali menzionerei almeno Giovanni Magherini-Graziani (l’unico italiano a essere stato pubblicato sulla serie originale del pulp magazine “Weird Tales”).

L’ultima antologia di Musolino, Un buio diverso, a un primo approccio fa credere di trovarsi davanti a una raccolta in linea con i precedenti lavori dell’autore. Musolino predilige la forma breve – come testimoniano le antologie Oscure regioni e Uironda, nonché la grande mole di racconti pubblicati in raccolte e riviste – avendo però all’attivo diverse novelle e un romanzo, Eredità di carne. Si tratta quasi sempre di storie ambientate nell’Italia legata al folklore e alle tradizioni, rurale e periferica – “lunare”, direbbe qualcuno – e anche Un buio diverso non fa eccezione, proponendo racconti brevi che accelerano man mano verso un fondo di orrore.

Folk e horror, quindi. Eppure la questione deve essere più complessa di così. David Punter in Storia della letteratura del terrore sostiene che l’orrore letterario è intrinsecamente legato al tabù. Il fascino della horror fiction (che Punter fa risalire al gotico) sarebbe generato dall’infrazione del tabù stesso, dalla rappresentazione della sua distorsione, della sua dissoluzione, e di tutto ciò che ne può derivare. Ecco dunque, in Un buio diverso, una sequela di sovversioni dell’ordinario schema di valori e di certezze: la violenza familiare (Come cani), l’abuso sessuale (La copia), il lutto in generale (La rocca è casa loro) e quello infantile (Letto a castello e Un buio diverso, racconto che dà il titolo alla raccolta). Temi la cui discussione, nella vita di tutti giorni, richiede l’uso di una serie di accorgimenti retorici e comportamentali, un atteggiamento che rispetti chi ne è vittima e che al contempo ne esorcizzi il pericolo. Il repellente è dunque l’argomento d’elezione della narrativa horror. Ma è pure vero che essa non implica necessariamente la rappresentazione del soprannaturale. Certo, spessissimo le due componenti vanno a braccetto. Tuttavia, il soprannaturale non è di per sé un tabù; lo è se affrontato con una prospettiva di verosimiglianza, con un atteggiamento che voglia porre il suo statuto d’esistenza al pari di quello di tutte le altre cose – aspetto che, probabilmente, siamo disposti a tollerare soltanto in ambito religioso. È inaccettabile pensare che possano essere vere le vecchie leggende sui mostri nel bosco dietro casa o sulla strega nella palude; e mettere in scena una possibile realtà di questi miti infrange il nostro paradigma di realtà in diversi modi.

In Un buio diverso troviamo proprio questo: una infrazione combinata di tabù sociali – il lutto, la violenza, le antiche credenze rifiutate e derise – e di tabù ontologici – un soprannaturale concreto, che irrompe nelle nostre vite. Ogni racconto presenta almeno un elemento che sovverte l’ordine naturale: in alcuni esso è centrale, altre volte collaterale, ma è sempre posto come un manifestarsi reale nel Reale, un evento a cui i personaggi reagiscono con sorpresa e orrore, riuscendo ad accettarne la realtà – se ce la fanno – soltanto verso la fine della narrazione. Rispetto alle precedenti pubblicazioni di Musolino, però, cambia la rilevanza dell’elemento folk.

In Come cani, per esempio, l’argomento centrale è la violenza in ambiente domestico. L’elemento soprannaturale è dato da un cane, ucciso barbaramente dal padre del protagonista, la cui sagoma continua ad apparire ai margini dell’azienda agricola in cui si dipana la vicenda. Lo sfondo è il periferico e sonnacchioso paesino di Orlasco, scenario rurale e degradato tipico della narrativa di Musolino, e qui reso ancora più opprimente dalla posizione isolata dell’abitazione del protagonista.

Dopo la sua uccisione, l’animale fantasma sembra minacciare costantemente la vita della famiglia, già piagata dai continui e crudeli soprusi del padre e dalla malattia sfigurante della madre. Il cane è certamente reale, come testimoniano alcuni eventi inspiegabili (l’uccisione delle galline nel pollaio); eppure la sua influenza si ripercuote soprattutto sulla psiche del protagonista, spingendolo sempre di più verso una prospettiva di rivalsa nei confronti del padre. L’orrore principale non è dato dal soprannaturale, ma dal ruolo negativo del padre, dalla patologia della madre, dall’efferatezza a cui giunge lo stesso protagonista, dal degrado generale in cui vive questa famiglia isolata. Ma il cane, araldo di vendetta, comunque c’è là dove non dovrebbe esserci; e nelle ultime pagine si lega a una dimensione atavica, a una fame ancestrale e superiore, e il protagonista lo sente risuonare nella terra: «sotto l’intera Orlasco, percepivo ossa gigantesche scricchiolare e tessuti rigenerarsi e occhi maniacali di quadrupede pulsare ciechi e giganteschi nelle tenebre ctonie, in attesa di poter tornare in superficie a scrutare il cielo stellato vorticare sui campi e i cascinali e il mondo, e udivo lo schiocco dei denti, il loro rintocco tartaroso di un appetito inappagato» (p. 64). Questo passaggio segna una prima differenza nell’orrore soprannaturale di Un buio diverso rispetto al generico horror, folk o meno. L’elemento paranormale ammicca a qualcosa che travalica il tabù e la repulsione sociale, e che va oltre la classica rappresentazione del fantasma e del mostro delle leggende che fa paura “perché è vero”. Il soprannaturale si connette a una dimensione più larga e nebulosa, regolata da leggi imperscrutabili, sulle quali il nostro sguardo può posarsi solo per pochi e sfuggenti attimi d’epifania.

Come cani fa inizialmente pensare a una connotazione morale del soprannaturale, tipica del fantastico ottocentesco. E cioè: il manifestarsi del soprannaturale è legato a una questione di colpa, e il fantasma esiste perché deve vendicare un peccato o un sopruso. Questo elemento affiora in diverse storie, come in La copia (una rivisitazione del topos del “doppio” malvagio) e in forma estremizzata in Puka, Dove vanno a finire gli accendini, Casolare vuoto e altri, nei quali il peso stesso della colpa diventa relativo. Le punizioni soprannaturali ai personaggi sono inflitte per comportamenti che nessuno considererebbe davvero gravi o meritevoli di punizione, nonostante esse seguano una propria logica esagerata e grottesca: ad esempio, in Puka il personaggio principale va incontro a una fine orribile perché ha abbandonato per decenni in garage un pupazzo con cui giocava da piccolo. Questa versione della morale soprannaturale mi sembra connaturata all’horror contemporaneo, ed è spesso l’unica struttura logica attribuita al soprannaturale stesso, tanto in ambito letterario quanto più smaccatamente in campo cinematografico (penso alle decine di film nei quali i protagonisti muoiono perché sono troppo curiosi, o perché nella vita sono persone malvagie e ipocrite). Nell’ambito del folk horror è certamente dominante, con personaggi “colpevoli” di non rispettare tradizioni che non conoscono, oppure di essere banalmente troppo curiosi.

Musolino però non si ferma a questo. In La rocca è casa loro la superficie da folk horror, con i mostri della collina narrati dalle antiche leggende, trae in inganno: le creature non fanno orrore per la loro esistenza “sbagliata”, uscita fuori dalle leggende, né per il fatto che richiamarle dal loro burrone implica una punizione. I mostri sono orribili perché rendono reale e concreta la sofferenza della protagonista, la sua incapacità di superare la solitudine abissale data dalla morte del compagno. Una solitudine che non si limita all’umano, ma che si lega a dimensioni assolute, ancestrali, nelle quali il dolore dell’individuo è soltanto una scintilla in una galassia nera. La dimensione assoluta dell’orrore è ben esplicitata in Il corpo, nel quale la ragione del soprannaturale allude a qualcosa di più profondo del “sei stato cattivo, anche se non lo sapevi”. Nel racconto troviamo l’umanità insediata su Marte, fuggita da una Terra divenuta invivibile per l’inquinamento e i cambiamenti climatici. Sul pianeta rosso la città principale è Eva, costruita sotto una serie di gigantesche cupole di plexiglass. La vita corrotta della metropoli viene stravolta quando dallo spazio arriva un corpo gigantesco, il cadavere di un anziano di dimensioni colossali che semplicemente staziona levitando sopra le cupole di Eva. L’esatta natura del corpo non può essere spiegata, e quando la salma inizia a decomporsi, precipitando a pezzi sulla città, inizia il caos che porterà la fine della società. Una volta che il protagonista soccomberà al caos, morendo dentro casa propria, si renderà però conto che la sua coscienza è finita a far parte di quel morto immenso: «Il Corpo è la morte di ciò che siamo stati. Essenza dell’estinzione. Distillato di una razza al capolinea. Millenni di paure, superstizioni, scongiuri, celebrazioni, rituali, millenni di consapevolezza, sin da quando il primo essere umano ha preso coscienza della fine, è concentrato in questo cadavere stanco, gonfio e orribile. E adesso io (noi) vedo (vediamo) attraverso i suoi occhi fangosi di putredine» (p. 344). Il racconto pone diverse questioni. La prima è legata ai generi letterari: la componente sci-fi si mescola a quelle horror e weird, e un testo che già propone una realtà diversa dalla nostra (per quanto non così diversa e, tutto sommato, non così inimmaginabile) ospita un’ulteriore e differente discrepanza. Allo straniamento fantascientifico si affianca lo straniamento del soprannaturale, all’immaginazione del futuro si contrappone l’inimmaginabile. Ma se la possibilità del Corpo è insondabile, non lo è il suo significato, l’implicazione a cui allude e che si avverte in modo confuso e potente insieme. Alla maniera di Come cani, dietro l’evento soprannaturale si eleva una ragione altra e spaventosa, legata a uno statuto esistenziale: lì era la commistione tra fame e odio che anima la Natura, qui il concetto di Morte, di fine assoluta condiviso da tutti i viventi. «Il Corpo è la morte che s’autoalimenta morendo. È questo tutto ciò che siamo, ciò che ha sempre guidato i nostri passi sulla Terra, e poi su Marte. Morte. Ciò che il Corpo rappresenta è stato il nostro unico Re, il nostro unico Motore. Siamo quel motore, un meccanismo che ha quasi esaurito la benzina». (p. 344). È interessante come questa allusività del soprannaturale non venga declinata soltanto in connotazione del tutto negativa. Anche in La scatola l’evento soprannaturale non ha una ragione chiara, e neanche in Un buio diverso, racconto che dà il titolo alla raccolta. Ma in entrambi i testi – e soprattutto nel secondo – il soprannaturale si pone come porta d’accesso a una dimensione diversa, sia in senso spaziale che, soprattutto, esistenziale. In La scatola il protagonista cerca di riprodurre un trucco da contorsionista ideato dal padre, il quale è riuscito a piegare il proprio corpo in spazi sempre più piccoli fino a sparire in una scatola di quattro centimetri per lato; la speranza del protagonista è che, riuscendo a imitare il gioco di prestigio, possa riabbracciare il genitore e la madre defunta. In Un buio diverso sono invece i genitori a cercare la propria figlia scomparsa, e la rintracciano in un ominoso e incomprensibile pozzo apparso nella loro cantina, un concentrato di puro buio dove sembra di sentire il profumo dello shampoo della bimba. In entrambi i testi la motivazione alla base dei protagonisti è emotiva, il dolore dato dall’incapacità di accettare la scomparsa di una persona amata. Ma quel nulla incomprensibile in cui le persone spariscono quando ci abbandonano per sempre pare alludere a una realtà diversa, un posto in cui il vuoto ha consistenza e in cui la vita non ha più peso della morte. La prospettiva di un modo altro di esistere, uno spazio in cui l’annichilimento collassa su sé stesso e dà vita a un ricongiungimento nel nulla, è attuabile soltanto attraverso il soprannaturale. Un soprannaturale che però non può svelare sé stesso, non può descrivere con cura i propri meccanismi. Può semplicemente essere, manifestandosi e imponendosi, un pugno sul tavolo (come dice Orlando di Kafka) che però lancia echi attorno, in cui ci pare di intuire parole sussurrate e sensi nascosti.

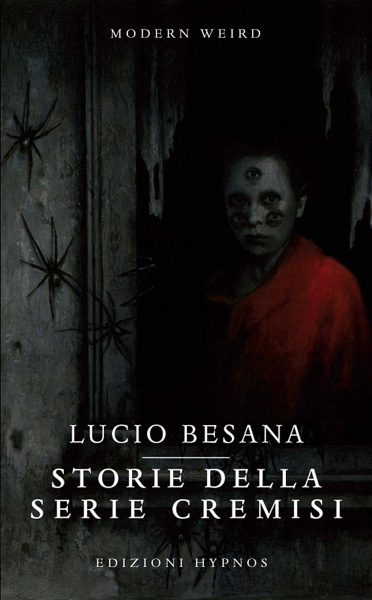

Lucio Besana, Storie della serie cremisi

La vaghezza nel soprannaturale è una questione d’approccio. L’intervallo tra ambiguità insufficiente e ambiguità eccessiva è sottile, come ha dimostrato Lovecraft tanto nei suoi testi migliori quanto nei peggiori. Ma, in questo campo, una vera sperimentazione sulla forma non può prescindere dalla scelta del tema, in un intreccio che talvolta può rivelarsi inscindibile. Ciò complica ancora di più la questione del genere letterario: non è sufficiente un fantasma per fare l’orrore – immagino che nessuno definirebbe mai A Christmas Carol una storia horror – e d’altra parte non basta indulgere nei classici appellativi di “indescrivibile” e “inconcepibile” rivolti all’ennesima divinità tentacolare per produrre un chiaro esempio di weird. Un’ambiguità efficace emerge quando l’atteggiamento narrativo va di pari passo col narrato. Ciò è particolarmente evidente nella raccolta di racconti Storie della serie cremisi di Lucio Besana. Già la struttura del libro testimonia la rilevanza della questione formale: le storie sono scandite da interludi e ripartite in sezioni, esattamente come un’opera teatrale – e come un’opera teatrale il volume inizia svelando un sipario, introducendo il lettore a una visione, Il film della Sala Rossa, dirigendolo in cerca della Serie Cremisi. Anche più che in Un buio diverso, l’intertestualità influenza la fruizione dei singoli testi, che risultano letteralmente infestati dallo stesso problema della Serie Cremisi. Ciò si manifesta tanto in modo diretto – le citazioni, la ricorrenza di oggetti rossi nei singoli racconti – quanto nell’atmosfera, una commistione di sospesa incredulità e di fatalità rassegnata. Infatti le storie sono accomunate da ambientazioni analoghe, con accenni a società oppressive e improntate a un forte controllo della popolazione. La narrazione distopica non è però nel focus di questi racconti, che nei dettagli variano molto: c’è una visita in un paese straniero di Un viaggio nella Matamonia di Esagro Noroi, l’abbandono di una patria devastata in Subotica, un trasferimento per motivi di lavoro in Una stagione al Teatro della Scena Rossa; e poi ancora esplorazioni di case labirintiche, lutti, visioni apocalittiche, città volanti e così via.

Nonostante questa varietà, il problema della forma si propone costantemente, anche nei testi che non lo mettono chiaramente al centro. In Matamonia, ad esempio, si insiste sul concetto di aspetto imposto da Esagro Noroi, una figura a metà tra il rivoluzionario e il messia che ha letteralmente plasmato la nazione. Il “sogno” di Noroi è un paese vago, indefinito, in cui ogni oggetto rischia di collassare su sé stesso e sparire dalla percezione. Ai visitatori è vietato soffermarsi troppo sull’osservazione di qualcosa ed è proibito lasciare dei segni:

«La vostra presenza, la vostra esistenza qui, su questo parcheggio e in tutti i luoghi che visiteremo, è un’anomalia. Guardate, osservate, parlate; prendete fotografie e filmati, registrate il suono del vento se volete; ma se lasciate un segno, se interagite troppo a fondo con ciò che vi circonda, l’ambiguità potrebbe risolversi ed estraniarvi per sempre dal mondo da cui venite» (p. 26).

Il paese è dunque una dimensione altra, eterea, transeunte. È un’incarnazione del paesaggio visitato, della nazione attraversata ma non vissuta; eppure è anche un’insidia, un’emanazione del possibile che attira e che rischia di intrappolare. In Matamonia c’è spazio solo per la Matamonia, una terra che nulla può trattenere:

«“Voi non siete cittadini della Matamonia”, disse. “La vostra condizione è particolare, uno stato ambiguo. Qui non esistete sul serio; non esistevate prima di arrivare, smettere di esistere quando partirete. Non solo nel senso che vi dimenticheremo; piuttosto, vi ricorderemo come possibilità, come idee non realizzate, e come tali vi tratteremo nei prossimi giorni. Vi assicuro sul fatto che per le idee non realizzate abbiamo un grande rispetto”» (p. 26).

In effetti, la stessa Matamonia è frutto di una proiezione ideale, di una volontà in evoluzione. La prima versione del paese immaginata e plasmata da un ancora acerbo Noroi era eccessiva e banale, e il suo vecchio modello resta come monito di «una caduta di stile» (p. 46). E nella manifestazione attuale ogni cosa in Matamonia sembra votata a trattenere un vuoto esplosivo, un nulla che rischia di coinvolgere in sé stesso ogni cosa, osservatori compresi: in una terra di città ordinate e pulite, il segno di una volubilità capricciosa si manifesta anche in carcasse di mostri metallici, di palazzi sfondati, di cadaveri compressi e di paesi abbandonati ricolmi di scheletri mutati. Matamonia è fondata sulla concreta impalpabilità, sul segno che trattiene a stento l’indecifrabile: «le cose inerti sono preferibili ai significati» (p. 50).

Significati e significanti sono chiaramente al centro di Una stagione al Teatro della Scena Rossa, nel quale il protagonista è un attore di professione che si trasferisce temporaneamente in un’altra città per lavorare in un teatro. Il protagonista non sa quasi nulla del teatro in questione, né dell’effettivo ruolo che vi ricoprirà. E in effetti non lo saprà mai, neanche quando inizierà a recitare: per ogni spettacolo si prepara indossando un costume ogni volta diverso, sale sul palco e qualcosa gli obnubila la coscienza. Si risveglia poco dopo, con traumi di vario tipo sul corpo, e totalmente ignaro di che cosa sia accaduto. Vari segni fanno intuire al protagonista che egli prenda parte a massacri e incidenti terribili, sia come vittima che come carnefice; ma i complimenti ricevuti dal bizzarro staff del teatro lo portano a non farsi domande, a continuare a recitare, anche quando il suo stesso corpo rischia di essere distrutto. Certo, può essere una metafora riguardo all’arte teatrale. In un certo senso l’attore perfetto non può sapere davvero cosa accade sul palco, perché si immedesima talmente tanto nel personaggio da non poter mantenere la sua vecchia coscienza. Nel racconto queste riflessioni sono praticamente esplicite, e non possono non far pensare al teatro pirandelliano – e nello specifico ai Giganti della Montagna e alla stanza dei manichini animati nel teatro di Cotrone, pupazzi che realizzano l’idea di un teatro perfetto, esente da errori umani, perché recitano da soli ed eliminano il bisogno dell’attore. D’altra parte, non si può ignorare che le performance di Una stagione al Teatro della Scena Rossa sono connotate da un’aura oscura e malevola. Il protagonista interpreta a propria insaputa delle scene violente, la cui estrema brutalità è intuibile solo da vaghi accenni, e i segni che riporta sul corpo dopo gli spettacoli non possono soltanto rappresentare la partecipazione del bravo attore all’esperienza teatrale; alludono a un significato più oscuro, inquietante, legato alle stesse ragioni dell’essere e del voler essere. Forse tutte le persone nel mondo sono figuranti ignari di esserlo? Forse le ferite, anche spaventose, che si incidono sui loro corpi sono soltanto segni, come se la forma della tragedia umana fosse appunto soltanto un’apparenza, oltre la quale si nasconde sempre la medesima tragedia (vale a dire nessuna)?

L’alterazione della prospettiva è una costante di Storie della Serie Cremisi, e la si identifica sostanzialmente in tutti i racconti, come si vede in Zucchero – nel quale coinvolge l’intera comunità della cittadina di Dryden che non vuole vedere il male a essa stessa connaturato – quanto in La primavera della Città Itinerante. In quest’ultimo troviamo una cittadina costantemente in movimento, che appare accanto ad altre città e che prende con sé ciò che non si desidera più, in un senso non strettamente materiale. La coppia protagonista della vicenda teme che i Becchini, funzionari della Città Itinerante, vengano da loro a prendere qualcosa che tengono in casa. La natura di questo qualcosa non è esplicitata; e quando i Becchini effettivamente arrivano nella loro strada, i due protagonisti scoprono con sollievo che sono venuti per i dirimpettai, dai quali ritirano una creatura mostruosa. Quella creatura è il simbolo di un amore finito, di un rancore sopito, o la concretizzazione di una rigidità che minaccia tutto e tutti (e in effetti i protagonisti, alla fine, intraprendono finalmente un viaggio verso una misteriosa Frontiera). Forse soltanto gli abitanti della città itinerante non soffrono affatto la propria condizione di perenni nomadi, se quando viene chiesto come facciano a spostarsi di continuo, loro rispondono: «Come fate voi a stare fermi?» (p. 199).

Storie della serie cremisi è certamente una raccolta di racconti del soprannaturale (e dell’orrore). Ma è anche un’indagine sull’atto di comunicare, sulle possibilità della narrazione e soprattutto dei narratori.

Credo, infatti, che il modo migliore di approcciarsi a questi testi consista nel chiedersi chi stia parlando, e a chi stia parlando. Il dubbio sorge perennemente, e ciò è dovuto in parte al tono allusivo della maggior parte dei racconti, con un costante riferimento a particolari bizzarri delle società in cui vivono e si muovono i narratori. Talvolta questi riferimenti suggeriscono l’idea di una società distopica, ma sono dettagli che impediscono di crearsi un’idea chiara sui mondi narrati (forse con l’eccezione di Subotica) e che riecheggiano più che altro con la nostra idea di distopia. Alcuni loro particolari ci gettano nello sconforto e ci disturbano. Le aspettative sono però costantemente frustrate: le società della Serie sono oppressive ma non del tutto, forniscono più libertà di quelle che ci si potrebbe aspettare, come ad esempio quella di viaggiare.

Il tema dell’uscita dal proprio contesto di comfort qui gioca un ruolo ambiguo: se per i protagonisti lo straniamento è dato dalla visita di una nuova località, per il lettore lo straniamento stesso si raddoppia, perché è messo in difficoltà tanto dai particolari del luogo di origine dei personaggi quanto da quelli in cui essi si recano. Un esempio chiaro di questo meccanismo è rappresentato da Matamonia, nel quale il gruppo di turisti incappa in visioni assurde ed episodi orribili (come quello dell’uomo che viene invaso da dita monche e animate) verso i quali si pongono con un atteggiamento di stupita reverenza, di disgustata accettazione che esula da qualsiasi autentica comprensione. Un simile atteggiamento si individua in Una stagione al teatro della Scena Rossa, nel quale il protagonista può soltanto constatare l’orrore delle ferite che riporta dopo ogni performance. I narratori sono inaffidabili, spesso non si mostrano sicuri di alcune cose e delle loro ragioni, si confondono e vivono questa confusione come un dato ineluttabile, alla quale ci si può soltanto adattare.

Questa focalizzazione a metà tra l’esterno e l’interno crea un cortocircuito straniante, che porta questi gap di conoscenza a mettere in crisi l’intera struttura narrativa. Ma non solo. Adottando la prospettiva della possible world theory proposta da Doležel, nella Serie i gap di conoscenza un doppio valore: gli intervalli di non-informazione costituiscono un blocco ontologico, un vuoto incolmabile, perché in quella realtà alternativa proposta da Besana il lettore può solo immaginare, e mai sapere veramente quale siano le cause o le caratteristiche di certi effetti. Ma d’altra parte in certi racconti – come Subotica – i gap sono letterariamente rappresentati da vuoti stessi, da pozze di buio che cancellano l’essere stesso con un’assoluta mancanza di senso, oppure da relitti incomprensibili come in Matamonia.

E in tutto ciò, nonostante l’atteggiamento cauto e perplesso dei personaggi, c’è sempre una tenuta del verisimile che non sconfina mai nel surrealismo, nella pura accettazione del soprannaturale tipica, ad esempio, del già citato Kafka. La fibra dei mondi di Storie della Serie Cremisi è di una costituzione diversa rispetto al nostro, di una fibra tenue e impalpabile, che si aggroviglia intorno alle dita e le attraversa – ma sempre, e nonostante tutto, una fibra in grado di rompersi.

Claudio Kulesko, L’abisso personale di Abn Al-Farabi e altri racconti dell’orrore astratto

Tanto in Musolino quanto in Besana la componente orrifica si lega al soprannaturale in due modi. In maniera diretta (mostri, mutazioni, spettri) e in maniera indiretta (l’allusione a una dimensione super-normale o intra-normale, sfuggente ma in grado di influenzare le nostre vite).

Una medesima combinazione delle due, ma con un programmatico focus sulla seconda, si ritrova in L’abisso personale di Abn Al-Farabi e altri racconti dell’orrore astratto di Claudio Kulesko.

Il titolo è programmatico: si tratta di racconti eterogenei, con situazioni e ambientazioni profondamente differenti tra loro, eppure in ogni storia si avverte la pressione di una forza esterna, una tensione che aumenta lentamente minacciando una rottura che non si risolve nell’apparizione mostruosa o fantasmatica, ma letteralmente nella spaccatura del reale.

Ciò è particolarmente evidente nel primo testo, Scivolare, una storia in cui sostanzialmente non accade nulla, e nella quale tuttavia si percepisce l’imminenza, la fattibilità di qualcosa di apocalittico. La natura silenziosa attraversata dal protagonista si presenta come un sistema compatto, chiuso se non ostile, al quale la partecipazione umana è negata con forza. Il protagonista si sente attratto da un bosco, e lo visita in cerca, forse, di un contatto con la natura, venendone però respinto: «Subito mi sentii addosso una miriade di sguardi, come se la forse mi stesse osservando, seguendo ogni mio minimo movimento, in paziente attesa del momento più adatto per richiudersi su di me» (p. 13).

Questo senso di ansiosa sospensione e la descrizione della natura opprimente potrebbero far pensare a The Willows di Algernon Blackwood, ma se lì l’allusione è a una realtà differente dalla nostra e, dunque, a un inumano che sia inconcepibile, in Scivolare l’inumano si fa ragione fondante del nostro mondo. Gli animali e la vita naturale ci rifiutano perché la nostra peculiarità dell’autocoscienza è incompatibile col resto dell’universo. L’estraneità della coscienza umana a una dimensione puramente e genuinamente materica – già implicata dai riferimenti nel testo al filosofo Zapffe – trova l’apice nella conclusione del racconto, nella quale il narratore, che ha forse assunto troppa consapevolezza della condizione umana, si sente soffocare: “d’improvviso il mio corpo smise di appartenermi. Alieno e remotissimo, come tutto il resto” (p. 14).

L’elemento soprannaturale è qui alluso, implicito. Non accade nulla di chiaramente fuori dal nostro ordine di realtà, sebbene se ne intuisca l’imminenza o, per certi aspetti, l’influenza al di là del nostro sguardo.

In altri racconti il soprannaturale si manifesta in modo più chiaro, come in La persistenza delle ombre, nel quale si traccia un collegamento ideale tra la sorte delle vittime delle bombe atomiche sganciate sul Giappone e la condizione di una famiglia in cui viene a mancare la madre. La depressione suscitata dal rapporto con la morte genera un contatto con il vuoto, con il non-essere, rappresentato con delle ombre dense e ribollenti che invadono la casa, «soverchianti miasmi di irrealtà, come se la sostanza futile e insensata dell’irrealtà stessa fosse custodita all’interno della stanza» (p. 46). Come di Mistuno Ochi, vittima dell’atomica di Hiroshima, è rimasta solo un’ombra proiettata su delle scale di pietra, così il passaggio alla non-esistenza lascia un segno nero nella nostra realtà: il vuoto, il non-essere mantiene una traccia nel reale, vi irrompe in un paradosso di pienezza e abisso.

La ragione speculativa del soprannaturale letterario percorre in parte anche Ascensione, nel quale si discute il rapporto tra la morte e la forza distruttrice di un assassino, e in Noi, racconto che mette in scena una coscienza collettiva e selvaggia, la mentalità di uno sciame che potrebbe essere tanto di esseri artificiali quanto di fantasmi, rappresentata tramite un continuo cambio di prospettiva tra queste consapevolezze “altre” e il punto di vista di una squadra di soldati (i quali vengono brutalmente massacrati).

L’astrattezza la fa però da padrone in Dell’origine e destinazione del nulla in questo mondo, storia che narra di un gruppo di studenti di filosofia e del seminario del misterioso professor Strenovitz. L’ambientazione universitaria e il tono ironico, a volte grottesco, fanno da cornice perfetta a quella che è una vera e propria argomentazione sulle qualità e necessità del vuoto, illustrata con pedante dovizia da Strenovitz – una figura a metà tra il guru accademico e il santone orientale, che peraltro cita spesso lo stesso Abn Al-Farabi che dà il titolo alla raccolta. La storia allude sempre al rapporto tra umanità e natura (nel corso della vicenda si fa riferimento più volte ad attacchi di animali violenti), ma il vero centro è il discorso di Strenovitz, la cui argomentazione ambigua prende a svuotare ogni strumento conoscitivo umano:

«Le scienze e la filosofia ritengono che l’argomentazione, la deduzione e persino l’induzione siano le chiavi atte a spalancare lo scrigno della realtà. Ma dietro di esse, a conti fatti, non vi sono che ambizioni e meschini desideri di successo. Non sono che strumenti spuntati, utili, se non altro, a decifrare le premesse dell’enigma definitivo. In sostanza, il Logos è una menzogna fabbricata per smerciare più vocabolari, e la ratio più regoli» (p. 129).

L’insistenza del professore sul vuoto è in grado di richiamare veramente il vuoto stesso, che inghiotte chi non riesce a sottrarvisi.

La storia finisce proprio con il protagonista sospeso per l’eternità sull’orlo dell’annichilimento,

«a pochi attimi dalla distruzione più totale. La veglia cede il passo a un sonno impenetrabile, in attesa che l’entità che mi tiene prigioniero decida di ricominciare tutto daccapo. Un nuovo incipit, un nuovo racconto» (pp. 132-133).

Chi è quell’entità? È la necessità stessa dell’esistenza? O siamo piuttosto noi lettori, agenti soprannaturali di quel mondo fittizio eppure costituito, fatto di regole, sul quale ci affacciamo quando leggiamo? E se noi leggiamo l’inerme e disperato protagonista, c’è forse qualcuno che sta leggendo noi?

Il protagonista è infine abbandonato in un nulla metanarrativo, e la letteratura soprannaturale diventa ancora una volta il medium perfetto per una riflessione sullo stato dell’essere e del non-essere. Il tema è complementare e connaturato allo stile scelto – come nel resto dei racconti, un tono verosimile che concretizzi l’irruzione del soprannaturale nelle battute finali.

L’unico testo che si sottrae a questa impostazione è proprio L’abisso personale di Abn Al-Farabi, una sorta di fiaba filosofica nella quale il saggio Abn Al-Farabi si sveglia la mattina con un vortice di Nulla ai piedi del letto. Nonostante alcune cautele iniziali – il saggio vuole credere di essere in un sogno, e che il Nulla non sia reale – alla fine il protagonista è costretto a cedere e ad ammettere che il vuoto non solo esiste realmente, ma che lo perseguita come perseguita ogni cosa umana. Il vortice è la decadenza, il fallimento e la consunzione, quel deperimento connaturato al mondo stesso e al quale l’umanità, con i suoi imperi e le sue glorie, può solo illudersi di sfuggire.

Questo è ciò che principalmente resta dei racconti di Kulesko: una sconfortata, eppure lucida e ragionata, consapevolezza della qualità effimera delle cose umane. A nulla vale opporre parole e gesti dinanzi all’assolutezza del vuoto e del nulla. L’unico modo per sfuggirvi sarebbe un’adesione totale alla naturalità pura, ma l’autocoscienza – e quindi il fatto stesso di essere umani – ci preclude questa possibilità. Ed è per questo nostro continuo e inarrestabile essere come siamo che siamo condannati all’orrore. La riflessione sull’ecologismo e sul rapporto umanità-natura impregna così a fondo alcuni testi da poter parlare di fiction theory (come d’altro accade nel più recente lavoro di Claudio Kulesko, Ecopessimismo. Sentieri nell’Antropocene futuro, Piano B, 2023); ma in questi racconti l’impianto narrativo e le scelte stilistiche sono evidentemente legate a una tradizione letteraria: quella dell’orrore soprannaturale allusivo, svuotante e inafferrabile.

Conclusioni?

La nostra traversata testuale è giunta al termine. Abbiamo percorso i campi di sterpi di Un buio diverso, le città distorte e flebili di Storie della Serie Cremisi, i boschi di ombre e occhi di L’abisso personale di Abn Al- Farabi. Strade diverse, ma nelle quali alcuni paesaggi e alcuni crocicchi si sono dimostrati simili. Per cominciare, partirei dalla coerenza interna: pur trattando di un soprannaturale potente, che sconvolge la fibra stessa del reale, l’approccio di queste storie è sempre cauto. I personaggi e narratori hanno perlopiù reazioni verosimili nei confronti delle manifestazioni soprannaturali, che vengono presentate come autentici momenti di rottura inconciliabili con il sistema di credenze su cui si fonda l’esperienza quotidiana. Il momento dell’accettazione del soprannaturale coincide di solito con il termine della narrazione, tranne che per alcuni racconti (Il corpo di Musolino, L’abisso personale di Abn Al-Farabi e L’ascensione, in parte alcuni racconti di Besana come Matamonia e La primavera della città itinerante).

Il rapporto tra soprannaturale e sua accettazione è importante in un testo. Francesco Orlando ha evidenziato come il credito dato al soprannaturale stesso sia cambiato nel corso del tempo e determini diversi approcci letterari al tema. Ovviamente il fantastico ottocentesco non può essere lo stesso di Kafka, poiché se per il praghese un uomo può diventare insetto senza che questo disturbi eccessivamente la sua famiglia, certo per Stevenson o Stoker la questione sarebbe stata differente.

Il modo in cui il soprannaturale turba il mondo in cui è ambientato – magari non turbandolo affatto – può ricondursi a degli approcci più o meno limitati. Nei nostri tre testi l’atteggiamento è abbastanza uniforme, e questo nonostante le realtà narrate si presentino talvolta come sostanzialmente diverse dalla nostra (soprattutto in Besana).

I vari racconti travalicano dunque i generi. C’è fantascienza, ci sono le figure dell’horror, c’è il distopico e lo speculativo e così via; a unirli sono visioni perturbanti e oscuri, immagini e percezioni dalle quali emana una medesima sfiducia nelle capacità umane. Altre volontà e altre energie premono su di noi. E se è possibile descrivere le forme che assumono – creature grottesche, mutazioni, coscienze animali – ciò che continua a restare astratto e inafferrabile è il motore primo del cambiamento, la sorgente dell’irruzione, qualcosa che è esistente e reale almeno quanto noi e che però noi stessi non possiamo del tutto decifrare. Ecco allora che i racconti ricorrono allusioni ed ellissi per determinare l’indeterminabile, e per costruire un vago contorto attorno al vuoto che incombe: un vuoto che determina il proprio spazio e al contempo il nostro.

Ovviamente questa speculazione prende strade diverse. Nei testi di Besana e Kulesko la riflessione sembra partire da premesse teoriche specifiche, mentre in Musolino il punto di partenza è la disperazione umana e un’idea di male connaturato al mondo. Il soprannaturale – che a questo punto è semplicemente la realtà che non riusciamo a concepire – emerge come una dimensione sfuggente, raggiungibile solo a patto di abbandonare l’umanità (e gli strumenti cognitivi che la caratterizzano).

Ora, direi che attribuire a tutti questi elementi l’etichetta di weird potrebbe rappresentare un principio di definizione. Una definizione elastica, forse comoda; ma quando si parla di weird fiction la teoria pare tendere spesso a soluzione analoghe, pur tramite approcci diversi e in certi aspetti contraddittori. Ma su alcuni punti mi sembra che si intuiscano delle convergenze, tanto tra le diverse teorie quanto nelle caratteristiche che ho cercato di evidenziare nei tre testi.

Nel suo primo studio in materia, S.T. Joshi sostiene che il weird sia «a philosophical mode of writing», un atteggiamento narrativo che mette in discussione la costituzione del reale – del nostro reale – tramite elementi disturbanti che il più delle volte consistono in manifestazioni soprannaturali.

Mark Fisher in The Weird and the Eerie non si è invece limitato alla letteratura, trattando di un’intera modalità estetica che inverte il punto di vista sul mondo, e spostando la prospettiva dall’esterno verso l’interno e creando un effetto alienante su ciò che reputiamo reale. Il tutto associando al weird l’eerie, una modalità complementare che si concentra sulla rappresentazione di presenze e assenze inquietanti, e sulla percezione di una agency esterna.

Più recentemente, in Weird Fiction. A Genre Study, Michael Cisco ha descritto il weird come un genere letterario anomalo, il quale invece che delineare dei confini finisce col deterritorializzare il genere stesso, trasmettendo un senso di straniamento tramite il soprannaturale. Come si è visto tutti questi elementi tornano in Musolino, Besana e Kulesko, con le dovute interpretazioni ed eccezioni individuali.

Tuttavia, non credo che questo basti a parlare di un weird italiano. Perlomeno, non basta certamente se si intende identificare una specificità del weird italiano, o magari l’ennesima etichetta come novo sconcertante italico, bizzarro italiano e così via. Magari ci sono delle ricorrenze specifiche, degli elementi che sono autenticamente ed esclusivamente italiani; ma non so quanto sia facile individuarli e non so neanche se, allo stato attuale, ne valga la pena. Questi tre libri sono, oltre che ottimi testi, semplicemente e probabilmente degli esempi di weird scritto in Italia.

E ciò forse ci dice qualcosa per la stessa natura fluida e mercuriale del weird: non possiamo identificare un weird italiano perché non ne esiste uno statunitense, uno francese e così via – mentre forse esiste, trasversalmente ai paesi e alle lingue e alle scritture, una medesima e inquieta perplessità per il mondo in cui viviamo. Oscuro, minaccioso, e troppo spesso incomprensibile.

———

Immagine di copertina:

particolare di una miniatura dal Breviario di Renaud de Bar, ca. 1302-1303 (Verdun, Bibliothèque Municipale).